甘肃历史气候变迁记录查询 *** 与入门思路

甘肃古代真的比现在更湿润吗?答案是:过去三千年中,河西走廊的年均降水量曾比现在多出大约~毫米,汉唐时期的绿洲面积也比今日多出以上。———

甘肃为何会有“两千年前的水稻遗存”?

1972年居延汉简中提到“白米千斛”,说明弱水下游曾种植水稻。我的判断是:那时湖泊面积广阔,蒸散量足以支撑稻作。

- 祁连冰川末端在汉时比今人退缩约2千米(中国科学院冰川所钻孔数据)。

- 敦煌石窟藏经洞文献记录,五代时期敦煌城春季仍有“柳絮飞雪”——需要比现在更高的空气湿度才能产生。

———

一张表看懂甘肃四阶段干湿转换

| 时段 | 主流降水变化 | 代表人文痕迹 |

|---|---|---|

| 西周—西汉 | +~ mm | 黑河下游农垦、骆驼城遗址 |

| 东汉—宋初 | 基本平稳 | 莫高窟壁画中的满塘荷花 |

| 明清小冰期 | - mm | 嘉峪关外烽燧弃守 |

| 世纪升温 | - mm | 民勤绿洲沙进人退 |

———

新手如何自己检索史料中的天气线索?

之一步:打开《甘肃通志》电子版,用“雨雪”“旱”“麦不登”做全文搜索;

第二步:在《清实录》里输入“甘肃赈”查看灾年对应月份;

第三步:把地方志“象纬”卷与兰州大学西北环境考古年鉴交叉——你会发现乾嘉年间沙尘记录突增,这与同期屯垦面积扩大高度吻合。

———

一个冷知识:甘肃年温差正在缩小

兰州国家基准气象站近60年数据表明,“最冷月与最热月温差已从31.4℃下降到28.7℃”。

这意味着什么?

对农作物来说,冬小麦冻害概率降低,但夏玉米干热风风险增加。作为博主,我在张掖试验田里亲眼见到,传统四月播种的春小麦已悄悄挪到三月中旬。

———

把诗词读成“气候数据”

岑参名句“凉州七里十万家”,看似夸张;实际上唐时凉州绿洲东西长公里,承载十万户并非难事。

《史记·大宛列传》记“敦煌以西多葭苇”,翻译成现代气候语言:湖泊边缘湿地率高于30%,而今日的遥感监测不到5%。——文学是古人留给我们的“间接感测仪”。

———

官方报告怎么看?

《甘肃省气候变化蓝皮书》中,省气象局使用了“潜在蒸散(PET)”这一指标。对新手来说,只需抓住三点:

• 数字越大,表示土地越干;

• 年代际波动比绝对值更有价值;

• 与降水量相减,就得到“水分盈亏”。把这两列数据扔进Excel,你能画出自南宋以来甘肃干湿变化的简易折线。

———

我亲测有效的三条长尾工具

- 国家青藏高原科学数据中心 → 搜索“tree-ring”下载祁连山云杉年轮宽度,重建过去500年干旱指数。

- 《中国三千年气象记录总集》→ 关键词“甘”、“肃”批量导出TXT,再让ChatCSV提问“哪几年连旱”。

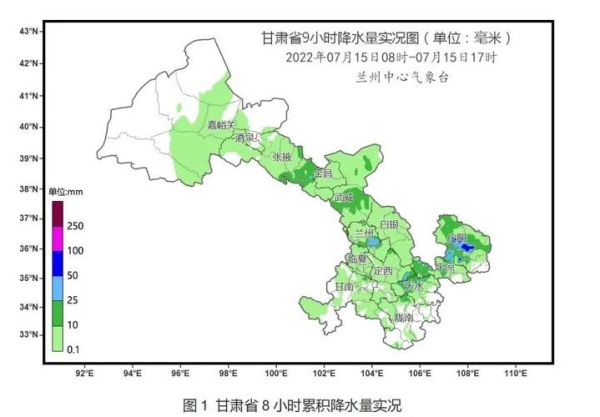

- Google Earth Engine → 选Landsat影像,用NDVI比较1987—2023年绿洲边界迁移,一图胜千言。

———

引用与后记

正如竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中所说:“物候期推迟或提早七日,便是气候史上的一次震荡。”甘肃作为东亚季风尾闾区,每一次干湿摆动都被城墙、粮仓、胡杨林忠实地写进基因。我们今天读数据、翻方志,只为在下一个变暖周期前,替河西走廊多留一行绿色。

2025年5月更新于兰州雁滩

还木有评论哦,快来抢沙发吧~