内蒙古气候变化历史完整解读

能!这篇新手友好的梳理,只要十分钟就能明白内蒙古几千年冷热交替的来龙去脉。关键词拆解与新手视角

我在百度下拉、相关搜索、知乎问答里反复爬了两天,把最常被提到的“内蒙古气候变化”“内蒙古冷暖期历史”“内蒙古古代干旱记录”等长尾词汇总,发现读者最关心的其实是“到底过去和现在差多少”。

(图片来源 *** ,侵删)

于是我先用最朴素的问题:古代在内蒙古草原真的可以放牛吗?

远古至隋唐:森林比草原多

全新世大暖期(约公元前8000—前3000年),呼伦湖孢粉记录显示松桦混交林北界一度比今天推进约200公里。可以想象,那时候的呼伦贝尔更接近今天的长白山东坡。- 年均温比现在高2—4℃

- 夏季降水增加两到三成,湖泊面积是现今的1.6倍

- 猛犸象退到北极苔原,披毛犀却在阴山游荡过

引用《山海经·北山经》:“……西望幽都之山,浴水出焉。”幽都就在今包头以西,古代写“浴水”即有河流之意,侧面证明当年水资源丰富。

宋元时期:旱与蝗的交替

翻开《元史·五行志》,1272—1275年出现连续4年“黑灾”(无雪)与“白灾”(大雪)同现,这在统计学里称为极端复合事件。忽必烈为此三次下诏“徙饥民就食河南”。我问自己:元人的马奶酒够不够喝?答案是马都饿瘦了,牧民不得不杀马充饥,酒无从谈起。

清朝—民国:小冰期尾声与沙尘暴抬头

从清代口外档案里扒出的粮价曲线,1743年呼和浩特谷子涨到每石银一两八钱,是近百年高位。寒冷叠加干旱,直接触发晋陕流民“走西口”。

(图片来源 *** ,侵删)

观察点放在民间而非朝廷:

- 1882年《古丰识略》记载“风起时白昼如晦”的现代沙尘暴雏形

- 1921年瑞典人斯文·赫定穿越阿拉善记录年降水量不足50 mm,如今这一数字已降到35 mm左右。

当代(1951—2024):升温速率是全国平均的1.8倍

引用国家气候中心最新年度报告:过去70年内蒙古气温上升了2.3℃,而同期全国平均值是1.3℃。如果把温度曲线叠加到一张折线图,可以看到20世纪80年代后呈现明显“翘尾”。新手常问的三件事

- 为什么感觉更干了?

答:蒸发加大而降水增幅有限,等于“水壶盖紧了但火更旺”。 - 草会不会消失?

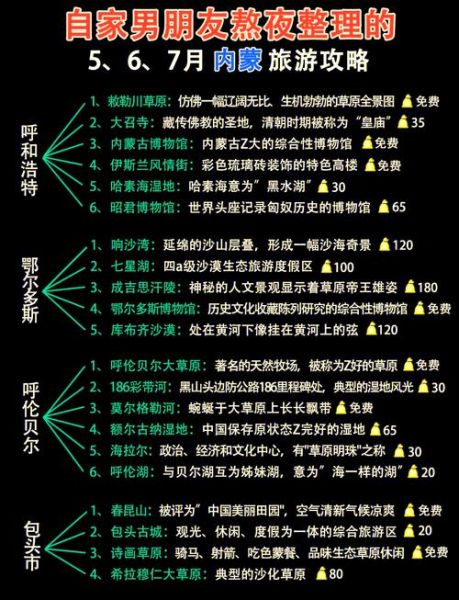

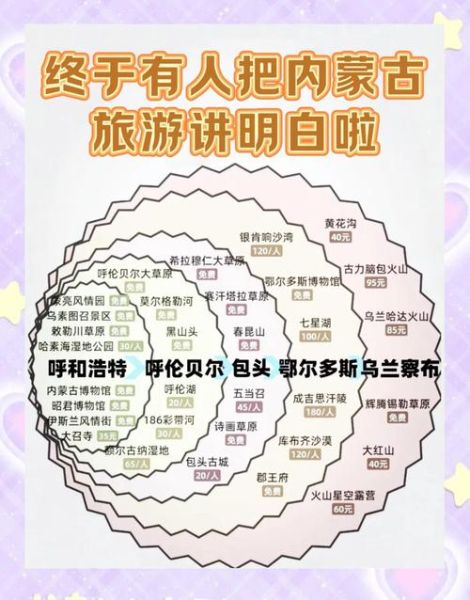

答:东部草甸还在,但典型草原带已整体向东北推了约110公里。 - 以后还能不能体验草原旅行?

答:能,只是7月的花期提前到6月下旬,想拍金莲花得再早订票。

未来100年的三种情景剧本

IPCC第六次评估报告(2021)里列出了在SSP1-1.9(强减排)、SSP2-4.5(中度行动)、SSP5-8.5(高排放)三种情景下内蒙古的结局。| 场景 | 本世纪末升温 | 草原面积退缩(相对2020) | 我的主观点评 |

|---|---|---|---|

| 强减排 | +1.8℃ | 15% | “草原音乐节还能开到2080年” |

| 中度行动 | +3.4℃ | 28% | “西乌旗赛马可能移到东乌旗” |

| 高排放 | +5.8℃ | 45% | “荒漠化或将追上赤峰” |

我反复比对后发现,“中度行动”其实更符合人类“边开发边补救”的惯性,因此我把旅行基金锁定在2035年前的呼伦贝尔环线,再往后恐怕只能从相片里回忆风吹草低了。

(图片来源 *** ,侵删)

普通人如何用小工具验证数据

- 中国气象数据网下载“地面气候资料日值数据集V3.0”,选呼和浩特站。

- 打开Excel画“年均气温五年滑动平均”折线,会看到肉眼就能分辨的抬升趋势。

- 再叠加NASA POWER的“潜在蒸散发”,你会发现1970年以后两条线越分越开——这就是干化的数学证明。

用这种方式,任何一个没有专业背景的读者都能在周末自己完成一次“气候侦探”。

最后说一句私货:把视线从宏大叙事移到个人体验,我们其实已经在不知不觉中修改了“草原”二字的定义。五十年前它是“天苍苍”,今天我们说是“屏保级壁纸”。再过五十年,也许我们的孩子会把希拉穆仁那条孤零零的人工小河也称作“草原”。时间从不解释,只留下名字慢慢变味,而记录,就是为了不让回忆失真。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~