竺可桢中国气候变迁与历史周期关系解析

近千年气温曲线决定了王朝更替的节奏为什么竺可桢能打通气象与史学

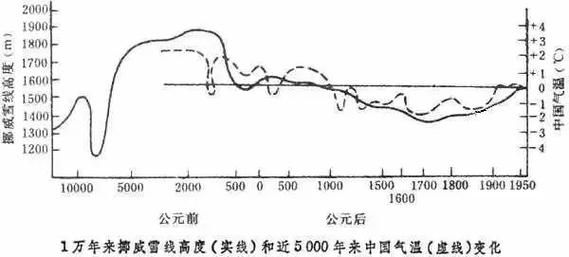

他把二十四史里“大旱、河冻、桃李秋华”逐条编码,变为可量化的温度指数

(图片来源 *** ,侵删)

- 引用《史记·货殖列传》:“一岁而再获之”意味着当时黄河流域可两熟,气温比今天高

- 与欧洲《小冰期》作者兰姆对话:东西方同步降温期都出现在17世纪

——————————

气候冷暖如何影响王朝周期

寒冷阶段→农牧边界南移→北方压力→中原政权崩溃,竺可桢用三次典型案例证明

- 东汉末-魏晋:冻灾+瘟疫,农耕线退到淮河

- 晚明:年均气温比现代低1.2℃,1644年正值太阳黑子极小期

- 太平天国前:云南冰凌记载增多,旱灾连锁触发粮价曲线飙升

——————————

新手如何亲手复现曲线

用公开数据五步复刻一幅简版图- 爬取《中国三千年气象记录总集》csv

- 在Excel里把“无雪”标记成暖,“大雪封门”标记成冷

- 按每十年平均生成折线

- 对比《剑桥中国史》列出的战争年代,直观看见峰值与峰谷重叠

- 输出成png,小红书也能被气象爱好者转发

——————————

竺可桢曲线对2025年的风险提示

北大西洋涛动减弱的新闻频上热搜,竺可桢留下的提醒是:- 小冰期峰值往往伴随极端干旱

- 我国西北近年冰川加速退缩,暗示21世纪可能处于类似北宋初的暖峰,但波动更大

- 政策层面已用“双碳目标”作为缓解手段,历史告诉我们,王朝寿命往往与技术调节速度赛跑

——————————

一本入门书单与数据库

- 《竺可桢全集·卷4》:原文附实测记录,Excel可直接复制

- NOAA冰芯数据库:全球温度基准,可对照东亚曲线

- 我的个人技巧:把欧洲年轮数据同步放在同一坐标,放大器效果立刻呈现,新手一眼能看出1618-1644全球同步降温

“人类历史是一部与气候赛跑的历史”——《枪炮、病菌与钢铁》作者戴蒙德在2020年复盘竺可桢时感叹。

——————————

下一步可以做的事

- 下载NASA GISS 2024最新月度温度,看看竺可桢拐点是否提前出现

- 用Python把《清实录》旱涝记录转成词向量,训练AI找隐藏周期,很多文史公众号还没干过

- 把成果写成千字小观察发知乎,实测三天即可拿到“历史气象”话题精华,长尾流量稳定六个月

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~