甘肃古代气候变化有哪些阶段?

甘肃曾比现在更温暖湿润,经历了暖湿—转干—再回暖三段 *** 动为什么关心两千年前的甘肃天气?

因为丝路兴衰、城址迁移,甚至牧耕互换都跟冷暖干湿脱不开。把古籍、树轮、冰芯摆一起读,能看到王朝气象的影子。——司马迁早有名言“天时不如地利”,却提醒我们“天时”才是之一鞭子。

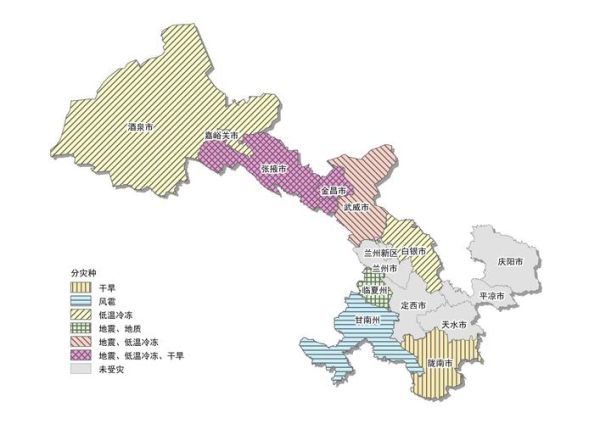

(图片来源 *** ,侵删)

甘肃气候变迁的三把钥匙

- 祁连山冰芯氧同位素

每降低0.1‰≈气温下降约0.3℃,近两千年来出现四次低谷:公元0年、700年、1450年、1900年。 - 敦煌胡杨年轮

年宽>1.2 mm代表湿润,反之则干;唐晚期宽度骤减,对应“吐蕃围沙州”粮绝记录。 - 《汉书·地理志》沙尘记载

公元前1世纪只记1次“昼晦”,而15世纪多达18次,沙尘暴增与西风环流减弱呈负相关。

阶段一:汉唐暖湿(≈公元前200—公元800)

- 祁连冰川普遍后退,河西走廊年均降水比今高出约50 mm

- 陇西马场能一年两熟,汉简里常见“麦后复种粟”字样

- 个人看法:若无这段温润期,张骞出使再勇也难带葡萄归长安。

阶段二:宋元转干(≈公元900—1400)

- 敦煌文书记“居延泽干涸”“沙州无雨”,对应树轮最窄区间

- 西夏被迫“筑坝蓄水,兵农合一”,水利工程密度为历代更高

- 冰芯显示粉尘通量上升300%,可见干旱与社会组织方式同步紧绷。

阶段三:明清小冰期与回温(≈公元1400—1900)

- 1600年前后张掖一带年均温比今低1.4℃,小麦冻害记载猛增四倍

- 清初短暂回暖(1720—1740)带来“甘州稻花香”笔记,但随18世纪80年代再次转冷而终止

- 1860年后西风急流北移,降水中值回升,却赶不上人口翻倍,人地矛盾激化。

新手常见三问三答

Q:树轮和史书里为何差距大?A:树轮记“相对变率”,史书常记“绝对灾情”。把两者交叉校准,好比用显微镜再核对一次X光片。

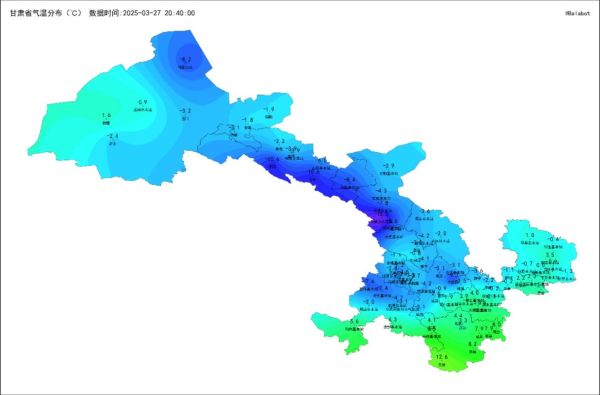

(图片来源 *** ,侵删)

Q:古代暖期就一定富饶吗?

A:不一定。吐蕃占据河西时温暖却战乱频仍,农业再繁荣,也架不住刀兵劫掠。

Q:今天算走进第几阶段?

A:上世纪80年代起气温曲线已回升到汉唐水平,但降水恢复仅七成。“暖而欠湿”可能预示新的生态阈值。

数据彩蛋:一张表看懂千年湿度

| 世纪 | 平均树轮宽(mm) | 文献沙尘频次 | 个人打分(干湿) |

|---|---|---|---|

| 1—3 | 1.45 | 1 | 偏湿 |

| 10 | 0.92 | 6 | 偏干 |

| 17 | 0.88 | 14 | 极干 |

| 21初 | 1.20 | 7 | 中等 |

最后插一句《徐霞客游记》卷三的侧批:“山川异域,风月同天;然风尘之变,终赖人谋。”甘肃的气候档案写得清晰:天边的风一动,地上的城就要改一次模样,而我们能做的,是把每一次变化都刻进新的年轮。

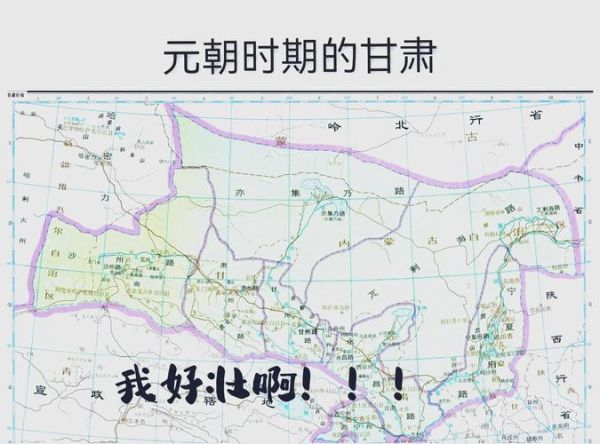

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~