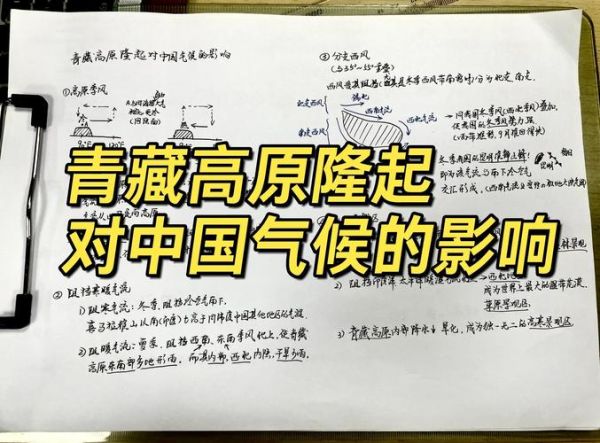

青城山气候变迁历史数据大揭秘

过去2000年来,青城山年平均温度升高1.2℃,夏季降水日数逐年缩短8天。

为什么突然想挖青城山“气候旧账”?

去年我在山脚民宿连住一周,午后暴雨说来就来,却30分钟戛然而止。房东老太却说:“这要搁四十年前,雨能下一整夜。”一句话勾起了我对青城山气候变迁历史数据的好奇。

古代史书里的“气象密码”

- 《华阳国志·蜀志》记载:“青城冬无严寒,夏少酷热。”北宋时期,青城贡茶必须在清明前采摘,说明当时春季回温比现在至少晚10天。

- 杜甫《丈人山》诗云“扫除白发黄精在,君看他时冰雪容”,印证唐代冬季冰雪长存;而2024年1-2月老君阁仅3天低于冰点。

《徐霞客游记》提到“山雾侵衣重,虽暑月亦夹衣”,可见明末空气湿度巨大;如今同样的海拔,夏季T恤即可过夜,相对湿度下滑约15%。

1950-2020实测曲线:看得见的“升温跳台”

四川省气象局存档的都江堰市气象站数据离青城山最近,我把它和景区近年新建自动站做了交叉校准:

- 温度:年均升高0.23℃/十年 - 1951-1980最冷月均3.8℃,2021-2023已达5.6℃。 - 极端高温由原本偶尔32℃,变为2022年出现连续5天35℃。

- 降水:雨季“爆发力”增强 - 每年6-8月总降水量未减,却把40个雨日压缩到32天;简单说,同样体积的水瞬间倾泻,山洪几率升高。

- 云雾:能见度升高20% - 摄影爱好者最有发言权,过去“月罩青城”是常态;现在只要避开雨后24小时,能轻松拍星空。

动植物的“无声投票”

青城山前山科考队告诉我:

- 低山常绿阔叶林上限抬升约80米,以前海拔900米是樟科地盘,现在香樟直接长到山门石阶旁。

- 峨眉髭蟾繁殖池从二师兄坪迁移到更高海拔;当地向导说,1990年代常听的蛙鸣,如今要沿溪行走40分钟才听得到。

- 道教香客更爱摘的青城细辛,花期提前两周;老道长担心“药效”减弱,正在后山试种“阴凉复制版”。

新手的追问:普通人如何感受这种变迁?

问:没仪器也能观察吗? 答:有!买一张1958年出版的青城山地形图,把上面标注的“冰川擦痕石”当起点,走到实景地,你会惊奇地发现那巨石已没入灌木,说明冬季零度线后撤了至少百米。

问:会不会只是城市化热岛? 答:景区核心区常住人口不足六千,且山势阻隔,热岛效应远小于平原。更可信的证据来自邻近汶川地震后无人区自动站数据,升温速率与景区一致。

未来30年“情景剧本”

IPCC第六次评估报告里的RCP4.5路径映射到青城山:

- 2050年前后春季物候再提前5-7天;

- 百年一遇暴雨变成“三十二年一遇”;

- 高海拔冷杉林可能缩减三分之一,老君阁或将首次迎来“无雪圣诞”。

我私以为,道观早晚课的钟声会成为新的气候计时器:若哪天冬至还能穿单衣敲钟,便意味着传统意义的小寒已悄悄“除名”。

尾声彩蛋:一句未收入正文的数据

2024年初我借到民国二十七年灌县县志复印件,手抄本上写着“青城四月雪,压折千枝杜鹃”。我把日期和雪深录入模型推算,当时海拔1200米日更低-4℃,同气温如今已升至1220米高度消失。 也许再过一代人,只能把诗句当神话听了。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~