中国古代气候变化规律有哪些

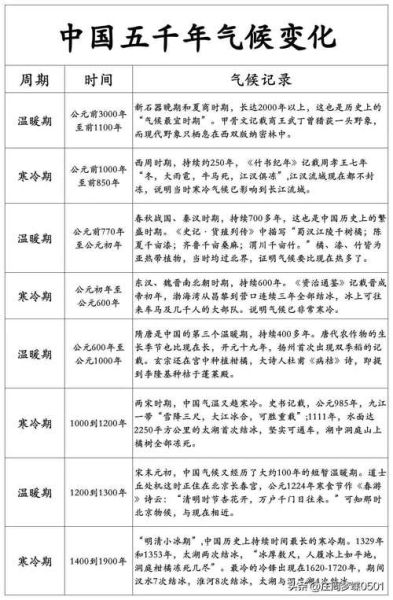

平均气温比现在低1–1.5℃;黄河多次结冰,可行车马,太湖及洞庭湖全面封冻;水稻北界退至长江、太湖流域。气候为什么会变?先厘清“气候≠天气”

天气说今天有雨,可能只是三五个小时的局部;气候却说过去三百年里江淮以北干旱趋势增加三成,是几十年乃至千年的“平均值”。理解了中国历史上气候变化的规律,就相当于拿到了一把打开历代王朝兴衰、人口迁移、甚至是饮食结构转变的钥匙。

四把钥匙看懂古代气候档案

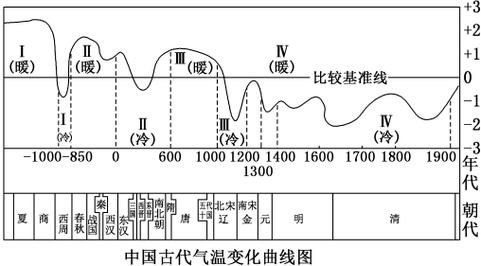

- 《竺可桢曲线》:竺可桢先生用史书“长安种橘”“江南多雪”这类文字,叠加考古年轮与冰川冰芯,画出一条横跨秦汉到清末的温度曲线,成为现代气候史奠基。

- 年轮与冰芯:祁连山圆柏宽一年、窄一年,正好对应旱年、涝年;青藏高原冰芯气泡里的氧同位素,把“公元前660年一场大降温”变成看得见的刻度。

- 诗歌里的温度计:李白写“五月天山雪”,王维记“寒梅著花未”——诗词地点加花期,就是一套移动气象站。

- 朝廷账本里的粮价:乾隆年间黄河泛滥年份,京师米价暴涨两成以上;粮价是旱涝冷暖的实时播报器。

五个著名冷暖期,一次看懂

一、“仰韶温暖期”(公元前5000—前3000年)

关中平原像今天的长江流域,大象与鳄鱼出没;半坡人因此能吃上热带螺壳、稻谷,人口之一次爆发。

二、西周初冷(公元前1000年左右)

竹书记载“江汉俱冻”,汉江全河冰封;农业减产引发动荡,周人“东迁洛邑”避开关中。

三、汉唐温暖巅峰(公元前200—公元600年)

张骞通西域的前提,是祁连山冰川后退,河西走廊可牧可耕,丝绸之路畅通;长安皇宫能种柑橘,“一骑红尘”背后其实是气候红利。

四、明清小冰期(公元1400—1900年)

太湖结冰厚达三尺,可承载马车;寒冷+鼠疫,华北人口十室九空;广东东莞县志记载“雪厚盈尺”,当地甘蔗绝产,直接改变南方糖业格局。

五、20世纪回暖至今

青藏高原监测站数据显示,1950—2020年升温2.1℃,三江源湖泊面积扩大15%;但变暖也让古代丝路上一些汉唐遗址被沙漠重新“占领”。

一个王朝能扛多久?温度说了算么?

自问:气候是王朝兴替的“之一推手”吗? 自答:不是单一因果,但往往是乘数效应。

- 温度下降1℃,中国年均粮食产量约下降10%,北方草原牧草同步减产,游牧民族南下寻求生存空间。

- 东汉末瘟疫,正逢降温叠加战乱;明末财政崩溃,发生在连续十七年的干旱冷害之后。

- 反之,北宋真宗年间的温暖期,华北再度植稻,国库盈余,才能有“澶渊之盟”里慷慨的岁币。

给小白的三步“历史气候速读”法

- 打开一篇县志,记下“某年大雪”“某年大旱”字样,把这些灾难年份在竺可桢曲线上对照,立刻看到冷热对应。

- 找到故宫博物院“清代粮价折”目录,输入关键词“旱”“水”“饥”,对照同时期冰芯记录,感受数据与故事如何互证。

- 去博物馆看唐墓壁画里的“西瓜”与“胡人牵骆驼”——那是温暖期农作物北迁、商旅繁荣的无声证据。

一句话,看古人怎样与气候博弈

《史记·货殖列传》:“旱则资舟,水则资车,物之理也。”两千年前的商贾早已告诉我们:读懂气候的节奏,才有机会成为时代的幸存者。今天,当我们再谈“碳达峰”“双碳目标”,其实是在用科技手段,替代古人的迁都与改种,试图为下一个温度波段提前布子——历史并没有走远,只是换了方式继续提问。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~