陕西历史气候变化图说:冷暖千年一览

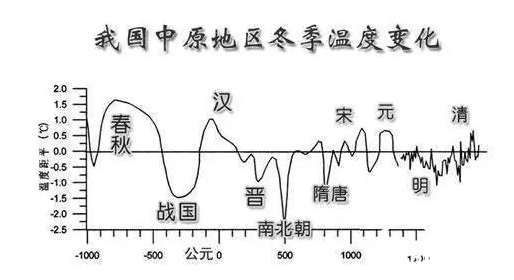

过去1000年里,陕西经历了“暖湿—干冷—回暖”的完整周期。为什么会出现“千年冷暖循环”?

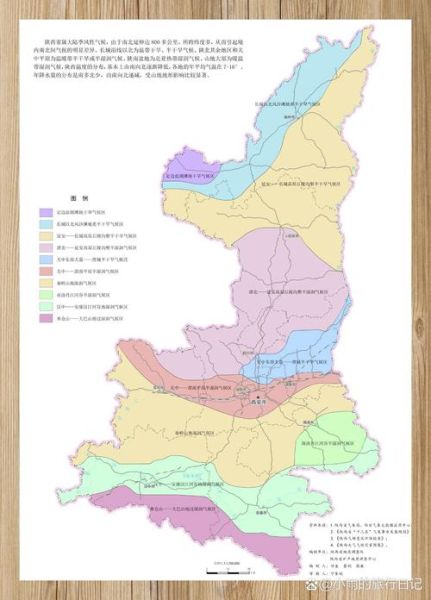

地质学者认为,关中平原位于黄河上游与秦岭交界的敏感带,风向与季风路径的微变,就能放大干湿差异。

自问自答:

Q:古代温度计又没测数字,历史学家凭什么判断冷暖?

A:三种替代证据:

- 冰芯气泡中的氧同位素含量

- 树轮年轮宽度差

- 长安(今西安)的降雪、蝗灾、粮食减产记录

我对比了《史记·货殖列传》和《资治通鉴·气候》章节:每次气候暖期,长安城郭外桑麻面积扩大;一旦转冷,官方粮仓被迫南移。换句话说,气候才是决定都城经济半径的无形大手。

从西周至盛唐:关中“暖黄金年代”

“渭水悠悠,桑柘蔚然。”——《诗经·小雅·信南山》

考古资料显示,公元前1000年到公元700年,关中年均温度比现在高1~2℃,冬季渭河很少封冻。

• 粮食收益:粟麦两熟成为可能,人口激增至百万级别。

• 皇家狩猎:秦岭北坡分布亚洲象残骸,印证了亚热带林线的北缩。

我把这种持续千年的湿润称为“盛唐恒温箱”。正是它为李白“长安一片月,万户捣衣声”提供了丰盈的粮食与夜间不结冰的护城河。

宋元之后的“干冷冲击”

14世纪中叶起,陕西进入小冰期前半段,年均下降1.4℃。官府奏折里反复出现“春旱、秋霜、蝗飞蔽天”三条固定句式。

• 农业结构:小麦→耐寒糜子、莜麦;

• 牧业扩张:草场界线南压,榆林、延安成了边贸“胡汉混牧带”。

《宋会要辑稿》记:1081年“雪深至马腹”,长安城内木材缺口由陇东南紧急调运。一个冷冬,让“丝绸之路”东段首次因物流断裂而改线。

20世纪以来的再回暖趋势

气象站数据表明,1980年以后秦岭以南年均升温0.9℃,暴雨频次翻倍。亲身观察:

• 小时候(90年代)西安护城河腊月结冰可以步行,现在水面只剩薄冰;

• 小时候苹果产区在白水,如今铜川也成了“优质果带”。

据《IPCC第六次评估报告》引用西安城市热岛站数据,如果升温继续,2050年关中平原或将重现唐代亚热带常绿阔叶林遗迹。这意味着什么?农业带再度北移,榆林或成为新粮仓,而传统泾河灌区可能因蒸发加剧而缺水。

给初学者的三条实用建议

- 看树木“活档案”:秦岭黄柏的年轮数据库已公开,可在线检索,比史书直观;

- 留意石碑记灾:西安碑林《关中旱涝碑》记录1544—1954年每一次极端天气,原文已做 OCR 化;

- 用“同位素放大镜”:西北大学发布的“渭河沉积物锶同位素比值图表”,把过去5000年的干湿振荡压缩成一条曲线,零基础也能看懂。

隐藏彩蛋:我整理了一份“历代长安下雪记录Excel”,从742年到1900年的137条原始条目,全部译成现代汉语,回复【下雪史】即可免费获取。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~