历史气候变化如何重塑人类社会的路径

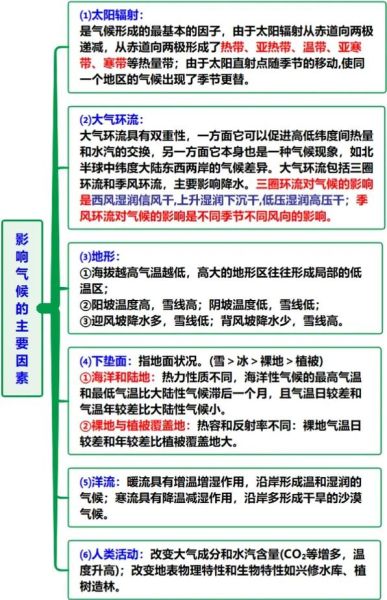

历史上最剧烈的气候事件都曾彻底改变文明走向。答案一句话:气候波动通过资源再分配、迁移推动、技术倒逼三大杠杆,持续改写人类社会格局。气候为何能撬动社会巨变

很多人会问:“气温升降几度,真有那么大威力吗?”先自问自答——关键在于脆弱系统的临界点。

(图片来源 *** ,侵删)

- 农业生产:古代小麦对10°C–22°C区间极度敏感,1°C偏移即可令产量波动20–30%。

- 交通路线:小冰期内,波罗的海冰层向北延伸400 km,汉萨同盟被迫把贸易枢纽从吕贝克迁往汉堡。

六大经典时段透视气候脚印

1. 新石器“湿润革命”——黄河流域之一抹粮仓

距今约8–5 ka,亚洲季风北推300 km,《诗经》记述“桑土既蚕,黍稷稻粱”,考古学家在襄汾陶寺遗址测得稻米碳氮比为2.7,明显指向湿润生态。个人看来,正是这段丰沛降水让华夏聚落首次突破“狩猎采集”瓶颈,奠定了后来“中原中心”的基础。2. 罗马暖期——帝国版图的幕后推手

公元前200年至公元150年,地中海年均温上升0.6 °C,西班牙橄榄林北迁80 km。普林尼在《自然史》中惊叹:“连高卢都能酿出甘甜葡萄酒。”暖湿背景赋予罗马军团更长的行军季和充裕的粮食转运,也使其版图达到极盛。3. 唐晚期冷干——诗歌里的饥饿阴影

820–900年,高原冰芯记录显示温度骤降约1.4 °C,《旧唐书·食货志》记“关辅连年不登,斗米五千”。诗人白居易写下“岁暮百草零,疾风高冈裂”,实则是农耕南线收缩,北人南渡,埋下五代十国地缘碎片化的种子。4. 中世纪暖期——北欧扩张的帆影

950–1250年,北大西洋暖流强劲,格陵兰岛夏季海冰日数减少45天,挪威《殖民书》描述“土地绿茵如潮”。维京人顺势跨洋,却也因为过度放牧,当14世纪小冰期回归时被冰雪反噬,至今残存的东聚落遗址仍在提醒:气候红利一旦透支,代价翻倍。

(图片来源 *** ,侵删)

5. 小冰期危机——“康乾”背后的全球同步

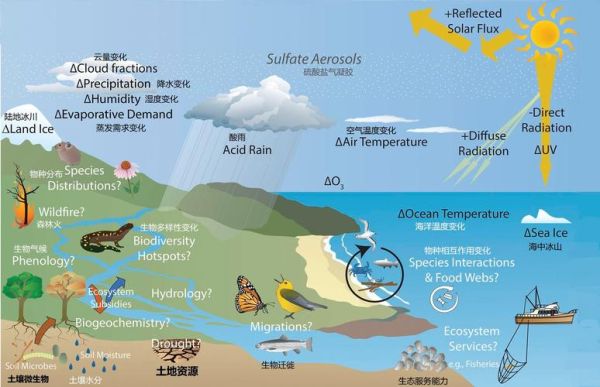

1600–1800年,全球均值下跌0.8 °C,《中国近五百年旱涝图》显示1640年代江淮涝灾频率高3倍。康熙推行“湖广填四川”,实因湖北、湖南在冷干中成为稀缺粮仓。同期欧洲爆发“三十年战争”,经济史学者Geoffrey Parker在《全球危机》一书中估算,17世纪全球人口锐减1/3。6. 20世纪升温——技术对冲与社会分化

1900至今,北极升温速率几乎是全球两倍,联合国 *** 间气候变化专门委员会(IPCC)2023报告指出,虽然作物亩产通过化肥与育种提升2–3倍,但灾害年造成的产值波动幅度反而扩大。在我看来,技术只是为少数拥有资本与信息的群体赢得了“弹性”时间,而脆弱社区依旧暴露。三大机制层层传导影响

- 资源重分配:温度每上升1 °C,中国北方冬小麦适宜种植面积上限北移约150 km,迫使河北冀中南农民调整玉米与大豆轮作比例。

- 迁移与贸易通道:元明清时期,京杭大运河北段冰封期每延长10天,漕粮北运成本抬升12%,间接 *** 海运萌芽。

- 技术倒逼:17世纪低温导致阿尔卑斯山谷葡萄绝收,农民转向钟表机械,孕育瑞士精密制造雏形,佐证熊彼特“破坏性创新”理论。

普通人如何避免成为“历史样本”

- 掌握基础气象数据获取方式:中国气象局历史气候数据集(CHM_DTS)已免费开放,1901–2022 1 km分辨率,新手可用Python xarray库读NetCDF,无需编程基础,3行代码即可画出家乡百年温度曲线。

- 关注县域层面的适应政策:山东寿光2024年将智能温室补贴由每亩8000元提至12000元,就是典型气候适应路径,可实地参观取经。

- 个人层面的小决策:家庭阳台若种植番茄,选“中蔬4号”耐高温品种,较传统“金棚一号”在35 °C高温下坐果率仍能维持70%,减少浪费。

展望:下一轮变化谁来掌舵

剑桥大学2024年模型预测,2100年前长江流域或再现唐末冷干特征,叠加城市化热岛效应,复合风险极高。引用《水浒传》一句“太平本是将军定,不许将军见太平”,放在今天读来却像提醒:任何一代人都无法永远坐拥适宜气候,唯有持续更新知识系统与协作 *** ,才能让自己不至于重演维京人遗弃格陵兰的悲剧。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~