中国历史气候变迁原因有哪些

中国过去五千年忽冷忽热,根子究竟在哪?我用入门式的拆解让你五分钟看懂。自然因素:太阳的「打喷嚏」与地球的「抖腿」

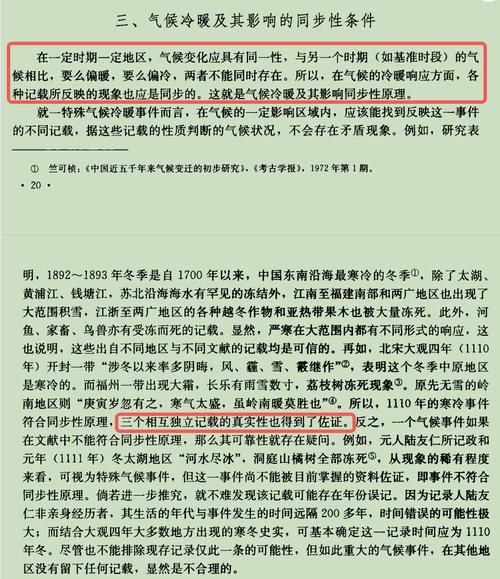

很多人以为气候变暖才是大事,其实古人早被周期性变冷折腾惨了。火山爆发能造成“火山冬”。1815 年印尼坦博拉火山爆发后,嘉庆二十年(1816)太湖结冰可跑马车,史称“无夏之年”。这一灾变被《嘉庆实录》及英国作家玛丽·雪莱在日记中同时记录。

太阳黑子极小期会降低辐射。《明史·五行志》中“景泰六年冬,运河冻合,江南橘树尽槁”与蒙德极小期正好对应。

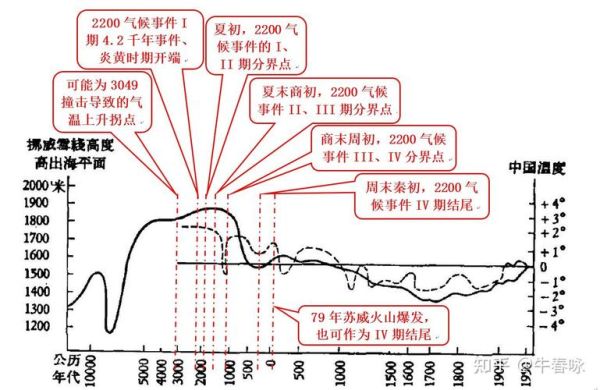

地球轨道三要素(偏心率、倾角、岁差)几万年一轮回,造成冰期—间冰期 *** 段;但它变化极慢,对百年尺度是底色,不是剧情主因。

(图片来源 *** ,侵删)

人类活动:两千年前就开始扰动大气

司马迁在《史记·货殖列传》记载关中“烧薙垦田,岁收不过二百石”,其实说的就是刀耕火种释放二氧化碳。核心问题:古代人那么少,也能改变气候吗?

自问:一亩地砍掉森林、种上水稻,甲烷上升;一座炼铁炉昼夜不息,黑炭飘进大气——千万座复制,量变就质变了。竺可桢研究指出,“东汉—魏晋寒冷期”与大片森林被垦为农田在时间上重合,可见“人类之手”早就伸进气候系统。

官方数据与重建曲线:一张图把五千年说透

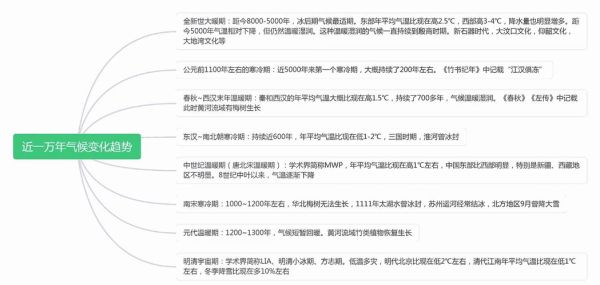

国家气候中心在《中国气候变化蓝皮书》中给出温度距平序列:- 仰韶暖期(距今6000—5000年)北方比现在高2℃

- 西周冷期,竹鼠南迁,《诗经》频频写“雨雪霏霏”

- 汉唐温暖期,黄河岸边能种柑橘,《齐民要术》记“十月收橘”

- 明清小冰期,太湖冰厚三尺,《天工开物》描绘冶铁工人取暖场景

引用:联合国 *** 间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告认为,“人类活动自1850 年起已成为全球和区域气候变暖的主控因子”,与中国本土的树轮、冰芯记录互相印证。

极端事件案例:历史告诉我们如何活下来

1.崇祯大旱(1637—1643)- 华北连续七年夏旱,赤地千里。

- 饿殍与农民军同步激增,李自成的队伍里“父母妻子皆死于饥”。

- 今日复盘:海温异常+火山尘幕,是自然触发;朝廷赈济失效,是社会放大。

2.光绪“丁戊奇荒”(1876—1879)

(图片来源 *** ,侵删)

- 山西、河南两省人口骤减三分之一。

- 《晋政辑要》记载,官府在太原设粥厂,日给米八合,仍不敌气候突变。

3.1954—1955长江大水

- 现代化水利工程首次大规模启用,死亡人数从历史上的“数万”降到“一千余”。

- 可见技术缓冲能力的跃升。

个人视角:为什么学历史气候不是“纸上谈兵”

我在气象局做科普时常被问:“都成历史了,能帮我明天出门不下雨吗?”我会反问:“知道明朝人为何把粮仓从河套迁到江南吗?因为他们连续十年雨带南移、粮食减产,这是历史给出的预警。今天华南出现同样雨型时,粮贸公司就能提前锁价、调仓,减少损失。”

一句话观点:懂历史气候的人,等于提前读了一本“超长待机”的天气预报。

给零基础读者的三步上手

之一步 看曲线:到国家气候中心官网下载《近五千年中国温度距平图》,先学会读曲线起伏,别看数字就晕。第二步 读故事:把“小冰期”“湖湘橘枳”做关键词,在《中华经典古籍库》搜索原文,用故事背曲线,效率翻倍。

第三步 联现实:下次刷微博看到“最热六月”“世纪暴雨”,先回看《中国近五百年旱涝分布图》,再对比现代监测数据,你会发现媒体热词并不新鲜。

彩蛋:一句名著里的气候彩蛋

《红楼梦》第49回,“琉璃世界白雪红梅”,宝玉说“这是十年无此冷”。曹雪芹用文艺笔法记录了乾隆三十六年(1771)的极端寒冬,对照竺可桢曲线正是第二次清朝小冰谷。小说与科学共振,历史的呼吸瞬间触手可及。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~