手绘全球历史气候变迁图步骤详解

是“气候的每一道年轮,都在地质中留下了回声。”——《自然》杂志主编Madhav Gadgil

为什么要亲手画一幅气候变迁图?

很多伙伴一上来就问:网上不是有现成GIF动图吗?亲手画是不是太花时间?我的答案是:亲手“描”一遍,你能瞬间理解什么是“气候突变”与“缓慢漂移”。

把格陵兰冰芯、湖泊沉积物、年轮年表三条数据放到同一张纸上,你会发现冰期并不像教科书那么干脆利落,而是带着“锯齿”逐步推进。这个发现,仅靠浏览现成图片很难有体感。

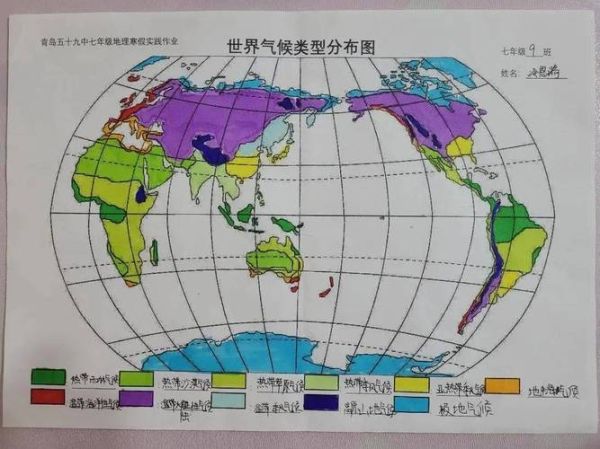

(图片来源 *** ,侵删)

准备阶段:工具越少越能聚焦

- 一支0.38mm中性笔:线条细,改修容易

- 一张A3纵向绘图纸:时间轴横铺,纵向留白补图例

- 三色便利贴:绿色记暖期,蓝贴冰期,黄贴过渡期。贴完再统一上墨,减少返工

- 数据来源:NASA GISS年均温异常(1880—2022)+ 《中国近五千年气候变迁初步研究》(竺可桢版)

- 把Excel数据拷贝到纸上最头疼?先把关键节点抄到便利贴侧边,再横向展开即可。

新手最迷惑的五个核心问题

Q1 时间跨度到底选多长才不会被细节淹没?

A:新手控制在两百年以内。以1740—2020年为例,既能看到工业革命前后的升温坡段,又不至于因为万年尺度而“手抖”。Q2 温度值用绝对温标还是异常值?

A:绝对温会让线条上下浮动十几度,A3纸很快就挤满了格子。改用“距平”——如“+1.2℃”“-0.7℃”——让线条留在±2℃区间,新手一眼看出波峰波谷。Q3 手绘要不要遵循地理上的坐标?

A:不需要。把横轴当纯粹的“时代线”即可,纵轴留给温度距平。若想再叠加CO₂曲线,可在曲线下方独立画第二条纵轴,用虚线区分。

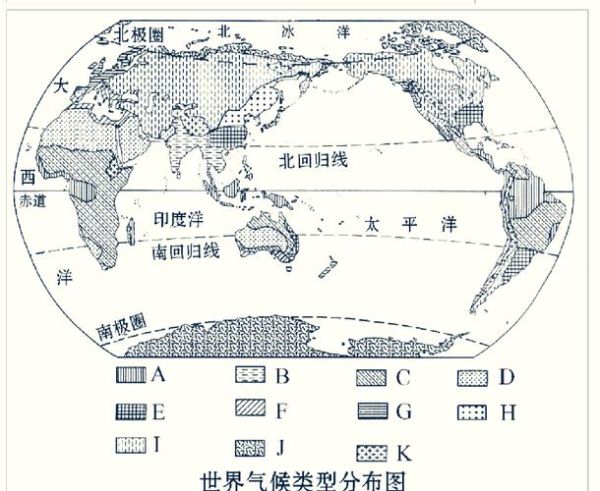

(图片来源 *** ,侵删)

Q4 怎样把“人类活动”标记在曲线里?

A:直接在1850年附近画一个烟囱图标,箭头指向曲线开始陡升处;1960年再补一个化肥袋图标,标识“绿色革命”。图标是记忆的钩子,效果远大于文字堆叠。Q5 线条抖得厉害怎么办?

A:先画骨架——每十年取一个均值点,连成折线;再用手腕悬空的“自由描影” *** 做平滑。骨架给精度,描影给美感。实战示范:从空白纸到定稿的五个回合

- 打格子:横轴每5mm代表一年,纵轴每10mm代表0.5℃。铅笔轻轻打格,方便后续对齐。

- 贴标签:把1815年坦博拉火山、1998年超级厄尔尼诺、2023年全球最热年份这三个事件提前写在便签,贴在对应坐标下方。

- 上折线:根据NASA异常值,先用灰色中性笔连主线条。别急着描粗。

- 叠图层:用绿色虚线叠加竺可桢中国温度曲线,你会发现中国与全球走势并不完全同步——华北冷点比全球滞后半世纪。

- 校色+签名:最后用0.5mm黑色笔描重主线条,右下角签上绘制日期、数据来源和一句感悟:“数据无言,时间替它发声。”

“图表是沉默的证言。”——Edward Tufte《可视化信息》

延伸:把手绘图升级为学术级小海报的三招

- 留白:四角保持2cm空白,显得“呼吸感”强,方便后期裱框。

- 图例精简:图例只保留三条核心曲线名称+单位,其余放二维码让读者扫到线上补充。这样既显得专业,又避免纸张拥挤。

- 引用原文:在左下角用6pt字体誊写竺可桢原句:“由五千年之气候观之,温和期与寒冷期交互演替。”学术感油然而生。

写在手心的提醒

我在第三次重画时才发现:原来把“1978—1998”这一段放大单独画成副图,读者能一眼看到改革开放后城市热岛效应的跳跃。这个副图最后被摄影社借去做科普展,说明细节放大比宏大叙事更动人。

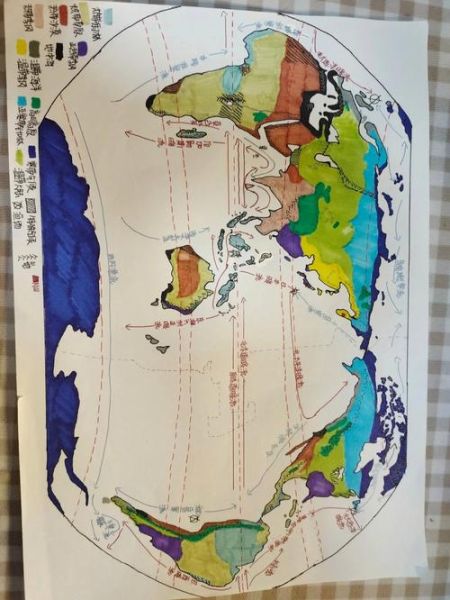

(图片来源 *** ,侵删)

“真正的大师,会把复杂留给自己,把简洁送给别人。”——《瓦尔登湖》中文版译者徐迟

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~