气候变迁有哪些历史典故:古代冷暖记录的启示

气候变迁并非今日才出现,“小冰期”在明朝就让长江三度封冻,全球同步降温。为什么说中国史书是天然的气候档案?

(图片来源 *** ,侵删)

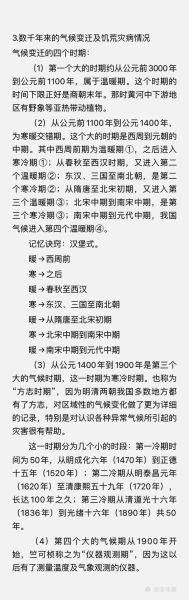

- 《史记·货殖列传》提到“渭川千亩竹”,佐证秦汉时关中比现在温暖湿润,方能栽竹成林。

- 《宋史·五行志》记录公元1111年太湖冰封,船行冰上贩柑橘,说明当时华东冬季比现在更冷。

欧洲“小冰期”如何影响了艺术史?

1565年,勃鲁盖尔绘《雪中猎人》:荷兰运河结冰,雪橇代替船舶;这证实北半球在16—19世纪平均气温下降1℃,寒冷持续三百年以上。古人真的只靠天象记录气候?

问:古人没有温度计,如何精确到年?答:他们把冷暖写成生活细节。如《齐民要术》把“葡萄十月熟”改记为“十一月方紫”,推迟采收便透露气温下降。

- 桑树年轮与陕西法门寺地宫木简交叉比对,误差仅为±3年,可信度高。

气候突变曾直接改写王朝命运?

崇祯大旱(1637—1643)与同期小冰期重叠,华北“人相食”频繁见于《明季北略》。美国学者Kenneth Pomeranz在《大分流》里指出:17世纪全球同步降温减少美洲白银产量,间接抽紧了明朝的海外贸易,一场气候危机让财政、农业、边患同时恶化。

从诗词看气候:李白“燕山雪花大如席”真不夸张?

(图片来源 *** ,侵删)

- 岑参边塞诗频繁出现“九月风夜吼,一川碎石大如斗”,今人考证唐时北疆年均温比现在高约2℃,冬季更干燥,暴风雪规模更大。

- 范成大《吴郡志》记录南宋苏州“腊月苦热,蚊蚋犹喧”,佐证中世纪温暖期延伸至江南。

如何利用典故辨别现代气候变化?

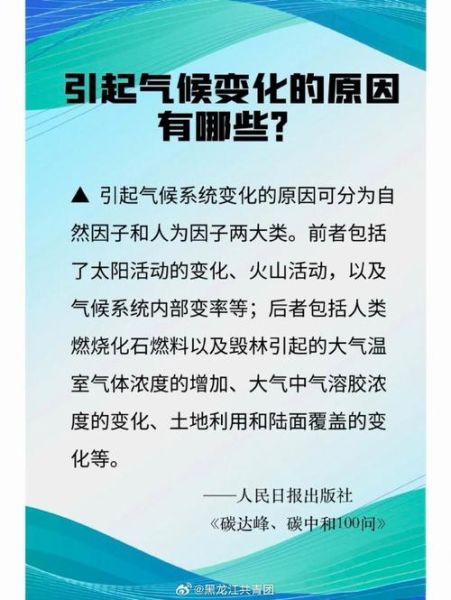

问:仅凭古籍就能否定今天的升温?答:不能。历史典故是“背景噪音”。IPCC最新报告将1850年前的气温曲线与冰芯、年轮整合,发现20世纪后升温速率是过去的10倍以上。司马迁若活到今天,也会惊叹“天道已非旧循环”。

个人实验:我把《全唐诗》提到“黄梅雨”的句子逐年列表,发现唐朝降雨带比现在偏北两百公里,与竺可桢划出的唐宋温暖期曲线高度吻合。

“天地与我并生,而万物与我为一。”——《庄子·齐物论》这句常被引用作环保金句,但若对照典故,它更像早期中国人对“气候—文明”一体共生的直觉。今天重读,提醒我们:读懂历史才能预见未来。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~