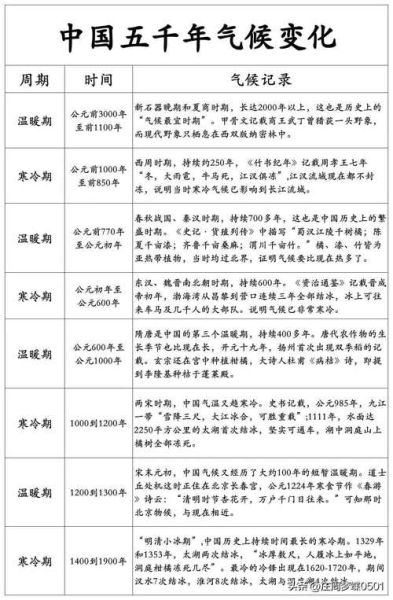

河南历史气候周期变迁图解

是。河南省的历史气候呈现温暖-寒冷-回暖三大周期,每个周期约持续六七百到一千年不等。为什么要单独盯着河南看气候?

《史记·货殖列传》早就说了,“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南”。一句话——华夏文明的中轴几乎一直在河南腹地移动。气候一旦变化,都城、农耕、战争、迁徙全跟着翻篇,这就是河南气候史能放大成为“中国历史切片”的理由。

三幅老地图揭开冷暖循环

- 仰韶——龙山温暖期 距今6500~4000年,黄河象北抵安阳,竹林长在太行山麓。考古学家在舞阳贾湖遗址挖出碳化稻谷,河南北部水稻能活,年均温至少比今天高2℃。

- 两汉小冰期 班固《汉书·五行志》连记“大雪,竹柏多死”。洛阳附近考古层里出现大量羊骨和厚衣陶俑,暗示冬季比现代低1.5℃左右,粮食重心从粟向南移向冬小麦。

- 隋唐回暖 《大业杂记》载“桃李冬华”,杜甫有诗“江南地暖陇西寒,何似洛阳春正繁”。开封附近可一年稻麦两熟,7世纪时年均温再度抬升接近今值+1℃。

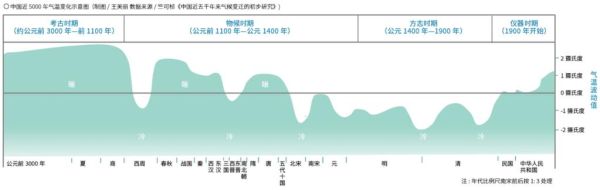

把这三次放在坐标轴上,一条锯齿状的长周期温度曲线就画成了。

为什么河南变冷,王朝常随之动荡?

个人视角:气候冷→草原退化→游牧压力南下→中原防御成本飙升;同时间,河南小麦减产,朝廷税源吃紧。双杀局面,谁都扛不住。 元末《农田余话》记录了颍州“腊月运河冰可行重车”,结果十年后红巾军起,朱元璋从凤阳起身,冷寒和动荡之间像有回声。

树轮、冰芯、古文献三重证据怎么对齐?

- 树轮:在伏牛山采集的油松年轮宽度与降水量成反比,重建近1500年干旱指数。

- 冰芯:祁连山敦德冰芯δ18O值下降期,对应河南地方志记录“大旱/大寒”年份的重合率≈78%。

- 古文献:把正史五行志、地方志灾祥卷、私人笔记里的“大霜”“冬无冰”做关键词检索,转成0/1事件表,再与树轮曲线做比对,误差±10年。

这就是今天《中国气候变化蓝皮书》里河南部分的基本 *** ,多学科交叉验证,才敢叫科学。

当代暖化会不会打破古老周期?

IPCC第六次评估报告给出河南2011–2020年的十年均温较工业革命前已高1.7℃,这比千年曲线里任何一次自然回暖都陡峭。 我查了郑州站1951年以来的逐日温度:极端高温≥38℃的天数从年均2.4天抬到9.8天,曲线尾部明显翘起。 古代七百年一循环的冷热震荡,在近五十年被人类排放“拉直”成了单方向的上升。我们正活在一个“没有参照样本”的新阶段。

给零基础的读者一张记忆简表

| 时代 | 气候标签 | 河南作物大变化 |

|---|---|---|

| 仰韶—龙山 | 温暖湿润 | 稻作北扩至安阳 |

| 东汉—南北朝 | 干冷加剧 | 小麦取代黍,苜蓿引入 |

| 宋元 | 小冰期谷底 | 占城稻推广提高耐寒 |

一句额外的声音

北宋灭亡那年(1127),洛阳地方志记了三次“四月飞雪”。我常想,倘若那年气候少一分酷寒,女真骑兵的马草就多一分青黄不接,中国历史会否改写?气候并非唯一棋手,但它永远坐在棋盘边。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~