历史气候变迁图表入门技巧怎么快速看懂

答案是:学会拆解坐标系与叠加曲线一、为什么图比文字更难啃?

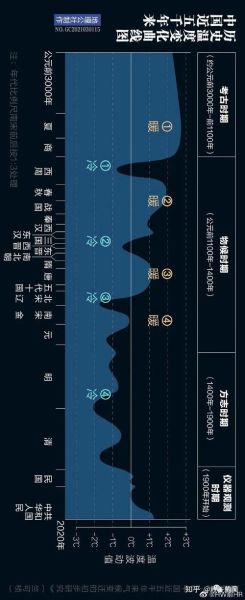

之一次看到“过去2000年全球温度距平”图,我脑袋也是一团浆糊:横轴是“公元纪年”,纵轴单位“°C (异常值)”,彩色曲线多达五条,代表不同的重建 *** 。后来我在NASA《Climate Time Machine》案例里找到 *** ——把一张图拆成三步:找零线、抓峰值、盯突变区间。就像《红楼梦》里“假作真时真亦假”,只要抓住“虚线”背后的刻度,就不会被花哨背景骗过。

二、小白应该先看哪些元素?三步拆解演示

- 坐标系:先确定横轴是否压缩。中世纪到现代在十年分辨率下会挤成一条线,容易误判。

- 色标与图例:区分主曲线和不确定性区间。IPCC第六次评估报告用阴影表达2σ误差,阴影越宽越需小心结论。

- 刻度与单位:“距平”代表与1951-1980年均值的差值,不是绝对温度。混淆这点就会得出“宋代比冰河期还冷”的笑话。

自问:看不懂阴影是不是就不能判断趋势?

自答:可以先忽略细节,聚焦中位线;看这条线在哪些区间整体高于或低于零线,就能识别“暖期”或“冷期”。

三、为什么不同文献的温度图差距大到像两回事?

树轮、冰芯、海洋沉积,各自记录的是“ *** 数据”。就像托尔斯泰说“幸福的家庭都一样”,不幸则各有各的误差:

• 树轮受降雨干扰,对高温干旱年份放大;

• 冰芯高分辨率但对火山信号超敏感;

• 湖泊沉积年代误差可达百年级。

引用《自然·地球科学》2023年文章:把三种 *** 用贝叶斯模型整合后,全球中世纪暖期与当前温度差异从“0.3-0.5°C”缩小到“0.1-0.2°C”。可见合并证据远比单看一根曲线更可靠。

四、亲手做一道练手题:读懂“过去140年CO₂与温度叠图”

步骤如下:

1. 找双Y轴图:左侧ppm、右侧°C。千万别把两条线放同一量级。

2. 用尺子比对:1975年后两曲线同步上扬是否成比例?

3. 计算滞后:CO₂的脉冲信号约滞后温度峰值10-15年,符合温室气体热惯性理论。

个人体验:我之一次用De *** os把两轴叠加后,惊讶地发现1998年的温度小峰在CO₂曲线上只是一个平滑小坡,说明ENSO等自然震荡短期主导,而长期趋势必须借CO₂解释。

五、常见坑:别让“时间轴截断”把你带沟

2016年某论坛流传一张“1880-2016地表温度”图,纵轴起点取-4°C,把上升0.9°C压成一条线,乍一看毫无波动。 *** :

• 查坐标起止,避免被主观放缩误导。

• 参考IPCC SPM 2022:建议图表至少标出±2°C范围,让变化幅度直观。

六、工具包与练习清单

新手无需装R语言,三张免费网站就够:

- NOAA Paleoclimatology 数据门户:提供TXT文本,可直接丢进Excel做移动平均。

- Our World in Data:CO₂与温度叠加的交互图已调好坐标。

- NASA GISTEMP 分析器:拖拽滑块看1880-2023任意区间。

小任务:把上述三张图里“1970-2000区间”裁剪出来,叠在A4纸上看哪一张误差更大,你就真正入门了。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~