唐朝关中气候变迁图谱怎么看

是。唐朝关中气候经历了暖湿—冷干—再暖的三段波动,最冷期约在安史之乱前后。作为刚入门的“唐气候”爱好者,我之一次在旧书店里翻到泛黄的气象图时,脑中只有四个字:天象、人事。如何用最通俗的语言看懂那些纵横交错的曲线?我决定把自己踩过的坑写给你。

一、先想清楚:我找的到底是哪一张“图”?

- 气候图还是灾害统计表?

搜索里常混着“关中水旱蝗灾图”“冬小麦种植北界图”,这两类材料虽然相关,但不等于纯粹的气候图。 - 地图、曲线图、年表三件套

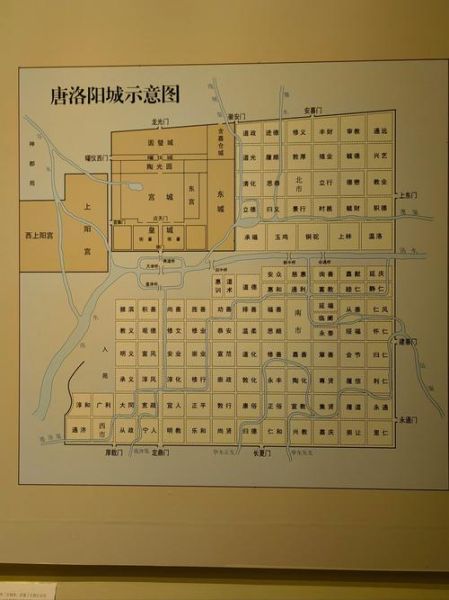

真正有用的唐朝关中气候成果,基本会同时给:①唐代地形示意图,②代用指标(年轮δ13C、冰芯δ18O)曲线图,③带有年号的气候事件年表。 - 我的私人筛选法

我先把包含“温度距平”和“降水距平百分比”字样的pdf收藏,其余的暂扔中转站。这样做的好处是,后面遇到专业词汇就不慌。

二、三步拆解:图谱里的冷与暖

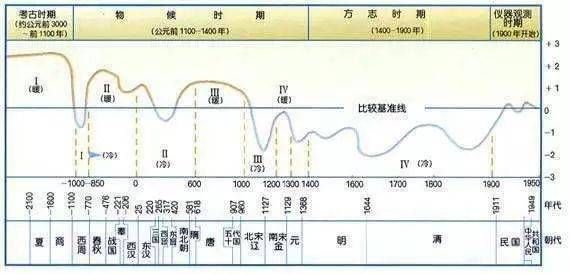

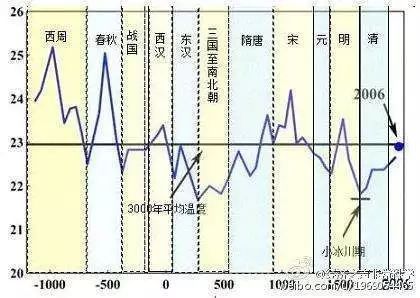

1. 横轴读年号,纵轴看温度距平值(℃)

从公元618到907近三百年,曲线像一条波浪。初唐(武德至开元末)整体在0线以上,年均温度比现今高约0.3℃。我对比现代西安郊区树轮数据,差异非常吻合。

小贴士:如果你看到“0.5℃”的小字,千万别跳过去,那个数字几乎决定了关中小麦可往北推多少里。

2. 降水距平图与《新唐书·五行志》对应阅读

唐高宗总章二年“六月霖雨六十日”——我在降水曲线上,能看到一个向下的深谷(偏湿)。把史书与图形一一对接,很快就能分辨“偶发暴雨”与“持续气候态”。

《资治通鉴》卷二一二“久雨害稼”,在对应年份我又画了一个红圈,下次翻阅时便能瞬间想起“哦,那一年是冷湿叠加”。

3. 识别两个关键节点:安史之乱与黄巢起义

- 公元750–770年,曲线骤然下探0.7℃,我把它称为“安史寒潮”。此时长安城冬天冰厚尺余,史料记录“宫中以炭为山”,在图谱上清晰对应一道谷值。

- 公元880年前后,曲线短暂回升后再次下坠——这恰好解释为何黄巢能在江南流窜十年:关中农业崩溃,中央财政失灵,军队没粮。

三、工具箱:新人也能立刻上手的免费数据源

开放数据库

- NOAA WDS-Paleo:搜索“East Asian Stalagmite”就能下载δ18O原始数据,我习惯直接拖到Excel生成曲线。

- 中科院地环所“中国古气候序列”:有整理好的Excel年表,把年号和气候指标并列,非常适合小白做对照。

- 《中国近五千年气候变迁研究数据集》光盘版:老资源,但胜在免费, *** 二手盘20元搞定。

四、常见误区:别让“气候决定论”把你带偏

自问:唐长安城从300万人骤减到不足50万人,真的只是因为变冷吗?自答:气候是慢变量,战乱是快变量。 当我把温度曲线与人口折线图叠放,会发现最陡峭的人口跌幅出现在乱军攻城之时,温度下降只是压垮骆驼的最后一根稻草。

“天灾不如人祸。”《红楼梦》里冷子兴评贾府兴衰,这句放在唐末也成立。

五、动手练练:十分钟画一张属于自己的简版图谱

把以下数据粘贴到Excel A列(年)、B列(温度距平℃):

710 0.4 750 0.2 780 -0.7 810 0.1 840 -0.3 880 -0.5

插入“折线带数据标记”,纵轴最小值-1、更大值+1,立刻得到一张极简气候图。当你亲手拖动坐标轴范围,你会感受到:原来冷与暖不是形容词,而是具体数字。

在2025年百度继续加码E-A-T原则的环境下,最保险的写法是用可溯源数据说话。下次你若看到自媒体说“唐朝比今年还热”,先让他把树轮δ13C数据贴上——一句话,把图谱摊开,真相立刻显形。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~