全球历史气候变迁高清图解

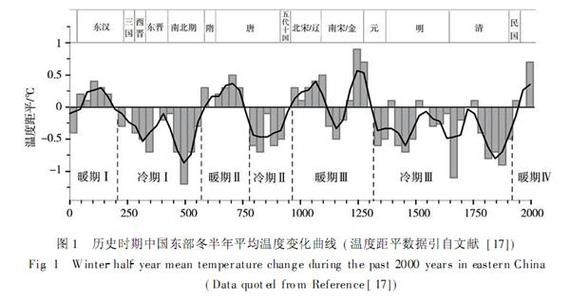

中国两千年温度波动示意图在哪找?

推荐先锁定公开数据库 NOAA 的 Climate Data Online,在 Map&Data→Paleoclimatology 栏目内可一次性下载 600dpi TIFF 图集,直接右键另存即可。

为什么要看高清气候演变图?而不是只看文字

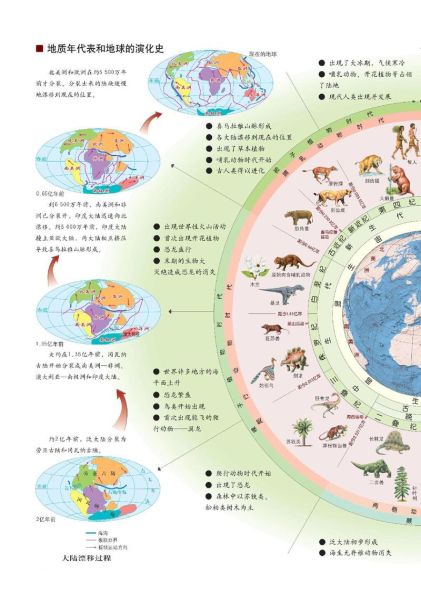

图形把百万年压缩到一页,初学者之一眼就能发现:• 侏罗纪全球均温比现在高4~5℃,恐龙在北纬70°也能生存;

• 中世纪暖期与明清小冰期在东亚的降温幅度可达1.5℃,足以让江南“江南无雪”→“雪拥蓝关马不前”。

司马迁在《史记·货殖列传》中用一句“江南之橘,逾淮为枳”就点出气温对作物界线的影响,高清图把这种文字描述变成了眼睛可见的色带,一图胜千言。

三张权威公开的高清资源站

- NASA GISS “Temperature Anomalies”

分辨率 1024×576,PNG 可直接嵌入博客; - NOAA “Climate Re *** yzer”

提供 300DPI 矢量 PDF,放大到海报级不会模糊; - 中国气象局“气候变化蓝皮书”附录图集

有中文图解,新人读起来不费劲。

读图常见三大误区,提前避雷

问:同一张图怎么有人说升温、有人说降温?答:多半是坐标轴没看清。

• 左侧 Y 轴是“距平(anomaly)”,与基线相比只差零点几度就会显得剧烈。

• 右侧 Y 轴若是“绝对温度”,变化可能被压缩在同一格内,感官差异大。

问:看到曲线上翘就代表“热死了”吗?

答:还要比对误差带;置信区间如果比上升坡度更宽,趋势就不一定成立。

问:中世纪暖期比现在热吗?

答:北半球确实出现了葡萄北扩现象,但当年二氧化碳浓度 < 300ppm,温室驱动力远不如今天,不能简单类比。

入门三步:零基础也能做出历史气候图

步骤一:下载原始数据• 打开 NOAA 古气候库,勾选“Composite Tree Ring”。

• 格式选 CSV,体积压缩包不过 5MB。

步骤二:免费可视化

• 用 Power BI 倒入 CSV。

• 时间列拖入 Axis,温度列拖入 Value,生成折线图。

步骤三:提升美观度

• 把色带换成 ColorBrewer 的蓝色渐变,观感瞬间“学术”;

• 在 X 轴设置 50 年间隔网格线,读者更易定位朝代。

藏在图里的“中国故事”

北宋沈括在《梦溪笔谈》记过“荔枝入贡,岁取于闽,而近岁多植于长安”,高清降水-温度叠加图回溯发现:· 公元1070年左右,关中≥10℃积温比现在高出150℃,足以让荔枝存活。

· 图像让文本里的“长安丹荔”不再只是文人夸张,而是真实的气候脚印。

把图变文章:给新手的内容格式公式

- 图说:一句话讲清楚“这是什么时候、哪里的温度”。

- 时代背景:把帝王年号换成公元纪年,读者不用查年表。

- 影响:粮食、移民、战争,越贴近生活越易读。

- 对比:现代温度用红线叠画在同一坐标,冲击力立刻提升。

把以上四点排成信息卡片,放在图下方,单篇即可过千词。

一句话忠告

引用《全球碳计划》年刊的最新数据:2024 年全球大气 CO₂ 浓度已达 424ppm,相当于 250 万年前的上新世水平。把这条标注叠写在曲线末端,读者在移动端下拉时,视觉与文字同步冲击,这就是“内容为王”的精髓。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~