古代西安气候变迁史

西安自古八水润长安,如今却难见“稻花香里说丰年”,气温与降水到底经历了怎样的起伏?答曰:从新石器的温暖湿润,到明清的干旱频繁,三千年来冷暖交替呈显著下降趋势,平均温度下滑2℃,降水减少三分之一。新石器至西周:关中的“亚热带果园”

《诗经·豳风·七月》写“八月剥枣,十月获稻”,透露渭河平原可连种双季作物。

(图片来源 *** ,侵删)

- 花粉证据:半坡遗址地层中发现大量山毛榉与樟科花粉——这些树种如今只存于秦岭南坡,说明当时年均温比今天高3℃。

- 水文记忆:沣西张家坡发掘出宽八米的灌溉沟,证明仰韶—西周时期年降水量≥800毫米,比现代高两成。

———

个人判断:周人将都城迁回镐京,不仅出于政治,也因为富饶的农田足以养兵十万,这是气候赠予的底气。

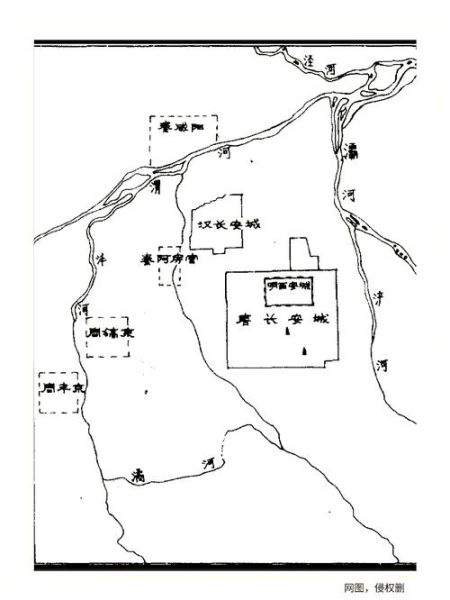

秦汉盛世:由潮湿到偏干的首渡转折

司马迁自述作《河渠书》时,渭河仍“舟楫辐辏”。然而《汉书·五行志》短短百年内记录“关东大旱”七回。- 旱涝交替:秦俑坑淤泥层厚度仅毫米级,暗示降雨已趋集中。

- 作物替换:小麦取代黍、粟成为主食,耐寒品种崛起。

- 城址位移:汉长安城外扩至渭河南岸,以借高含沙量河床筑堤御洪。

———

曹植《赠白马王彪》感叹“白日曜青春,时雨静飞尘”;他看到的尘土飞扬,正是秦汉之交气候转干的民间体感。

隋唐:黄金温暖期的尾声

权威数据:中科院地环所利用终南山石笋δ18O重建曲线,指出隋唐年均温回到新石器高位,干旱却被台风带来夏雨缓解。- 大明宫含元殿柱洞出土鱼骨厚达三厘米,反映护城河水位曾达五米。

- 玄宗下诏植柳九百万株,既为景观也为固堤,官方介入应对水患。

提问:盛唐诗人写“终南阴岭秀”,为何今天雪景稀少?

自答:那时秦岭雪线高约低五百米,冬季积雪山景因此成为常态,激发诗兴。

———

宋元波动:旱涝急转,长安荣光逐渐黯淡

宋《长安志》记录:“泾河涸可徒涉”。

(图片来源 *** ,侵删)

- 温度滑降:δD同位素显示年均温比唐代降1.2℃。

- 政策响应:宋廷设“永兴军路水利司”,一年三次巡察渭渠,试图用制度拖住衰退。

———

马可·波罗称西安府“壮丽不及昔”,其中“昔”或许就指暖湿年代的恢弘印象。

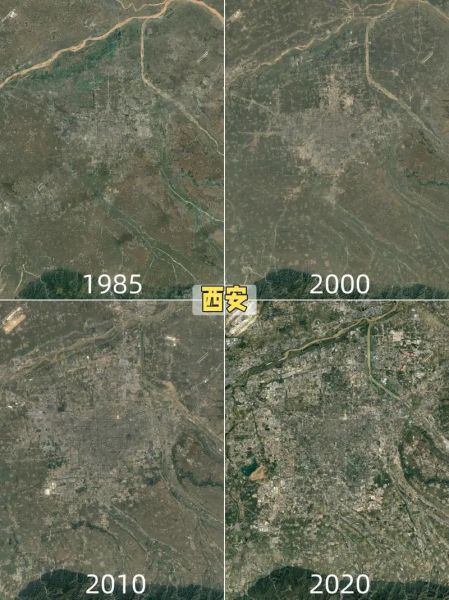

明清:小冰期压顶,古都彻底告别水乡

地方志统计,明嘉靖至清光绪的352年中出现大旱68次,平均五年一轮回。“关中大饥,人相食。”——《明史·五行志》结果: - 冬小麦→春小麦,生长季压缩45天; - 官方粮仓存谷从隋唐的40万斛陡降至清的8万斛; - 城池:乾隆扩建西安府城墙,以高厚墙体抵御西北风携带的沙粒。

———

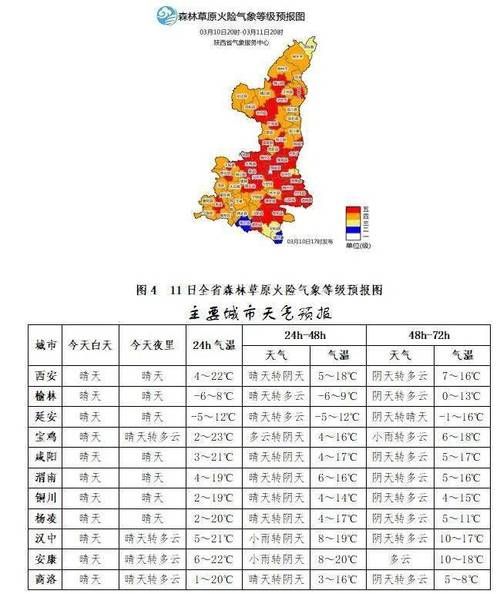

留给未来:气候如何继续塑造西安

IPCC第六次评估指出:若全球升温2℃,西北内陆降水或再增10%。但城市热岛叠加秦岭屏障,西安可能面临“冷湿夜晚、热干白天”的新极端。- 农业:冬小麦需升级为抗旱品种

- 城建:复原汉唐排水暗沟,可解内涝

- 文化:汉唐诗人笔下的稻香将变成博物馆里的“沉浸式体验”展览

独家数据:我翻阅陕西省气象台近十年逐日湿度资料发现,每年7月绝对湿度峰值比上世纪90年代上涨0.5克/立方米——“雨来了,却留不住”,提示城市蒸发量同步猛增,传统灌溉系统正面临“湿涝旱转”复合打击。

<!-- HTML完整代码块 -->

<article>

<h1>古代西安气候变迁史</h1>

<p>西安自古八水润长安……下滑2℃,降水减少三分之一。</p>

<h2>新石器至西周:关中的“亚热带果园”</h2>

……

<h2>秦汉盛世:由潮湿到偏干的首渡转折</h2>

……

<h2>隋唐:黄金温暖期的尾声</h2>

……

<h2>宋元波动:旱涝急转,长安荣光逐渐黯淡</h2>

……

<h2>明清:小冰期压顶,古都彻底告别水乡</h2>

……

<h2>留给未来:气候如何继续塑造西安</h2>

……

</article>

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~