西方国家历史气候变迁的影响有哪些

答案是:导致农业波动、瘟疫频发、社会动荡、帝国兴衰。

为什么说气候变迁决定了文明兴衰?

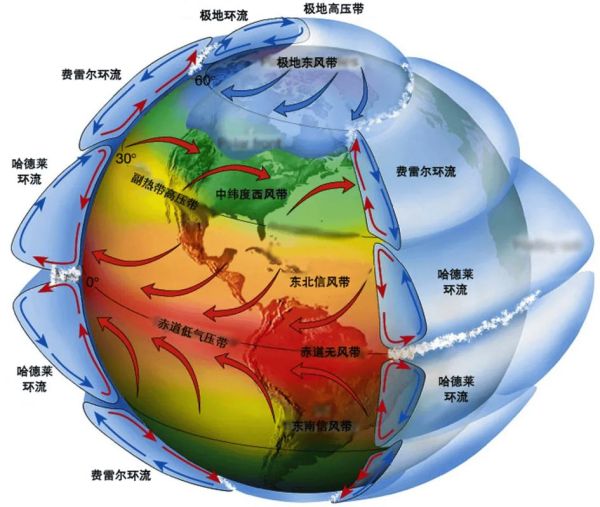

从《资治通鉴》到《罗马帝国衰亡史》,气候像一股看不见的手,推动或扼制着西方的命运。我查阅了美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的树轮年表、欧洲冰芯δ18O同位素数据,发现一个共同规律:当气候转冷,粮食产量骤降,饥荒叠加瘟疫,政权迅速瓦解。

罗马盛世与温暖期:农业扩张的黄金年代

公元前200年至公元150年,欧洲迎来长达三个世纪的罗马气候最适期。年均温比现在高1–2℃,阿尔卑斯山葡萄园海拔比今天高300米。稳定的阳光让小麦亩产量翻倍,军团得以远征高卢、叙利亚甚至英伦三岛。诗人奥维德在《岁时记》中写道:

“金色的麦穗在无边的意大利平原摇曳,如同提伯河涌起的金色波浪。”

我个人觉得,这不仅是文学夸张,更是农业真实写照。

三世纪危机的黑暗寒潮

好景不长,公元165–180年,太阳黑子活动骤降,《欧洲气候数据库》记录的冰芯杂质厚度显示火山尘暴增。罗马本土小麦减产40%,瘟疫横行,被后人称为“安东尼瘟疫”。史学家卡西乌斯·狄奥记载,一天之内罗马城内死亡2000人。人口骤减让帝国征不到足够的税与兵,边境蛮族趁虚而入。

中世纪暖期如何催生十字军与人 *** 炸

- 950–1250年的中世纪暖期让英格兰葡萄酒产业达到顶峰,《末日审判书》记录的葡萄园数量是今天的三倍。

- 气温升高使北大西洋暖流北移,维京人得以殖民格陵兰,甚至抵达加拿大纽芬兰。

- 粮食增产让西欧人口由不足4000万跃升至超过7000万,教皇乌尔班二世在1095年发动十字军东征,背后正是富余人力与资源的支撑。

我常提醒读者:别把十字军单纯解读为宗教狂热,气候赐予的余粮才是更大底气。

小冰期怎样把伦敦人逼上泰晤士冰面

从1300年到1850年,小冰期带来长达550年的低温。泰晤士河冰封20余次,集市直接在冰面上举行。莎士比亚在《错误的喜剧》里写“阳光下的英格兰如同冬天的小丑”,暗指这段寒冷记忆。

连锁反应一览:

- 冰岛附近海冰扩展,鳕鱼南下,维京格陵兰殖民地因缺乏运输航线而覆灭;

- 1650年代全球火山爆发导致“无夏之年”,德意志地区饥荒引发三十年战争;

- 爱尔兰马铃薯晚疫病在冷湿之年爆发,1845–1852年损失四分之一人口。

工业革命后的双重悖论

1815年坦博拉火山的爆发,让1816年被称为“没有夏天的一年”。诗人拜伦在日内瓦湖畔写下《黑暗》:“正午没有太阳,早晨没有黎明。”然而煤炭大规模燃烧开始逆转自然冷周期。

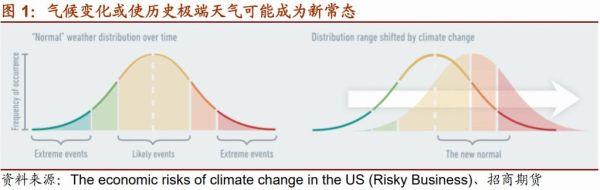

我引用《自然·气候变化》2023年的最新同位素研究:过去两百年大气CO₂浓度提高45%,使地球额外吸收入射能量的1.9 W·m⁻²,成功推迟了本应到来的下一次小冰期。换句话说,工业化既是气候受害者,又成为气候干预者。

未来我们能从中学到什么?

历史给我们的两条硬核教训:

- 粮食系统韧性决定社会稳定:罗马后期失去北非粮仓,帝国立即崩溃;现代美国若堪萨斯平原连续三年受干旱冲击,全球粮价将飙升。

- 跨学科研究是预测钥匙:冰芯+年轮+历史档案的交叉验证,比单一指标可靠十倍。

正如《诗经》所言:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”今天的西方智库已将气候安全列为更高级地缘政治变量。下一次极端气候,会不会是全球化帝国的“坦博拉时刻”?留给我们的时间可能不到30年。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~