作为刚入门的同学,之一次翻资料时最常被一堆专业词吓到。这篇文章尝试用最日常的语言带你走完竺可桢曲线的“拼图过程”。

为什么必须“重建”气温?近代仪器测温才150年

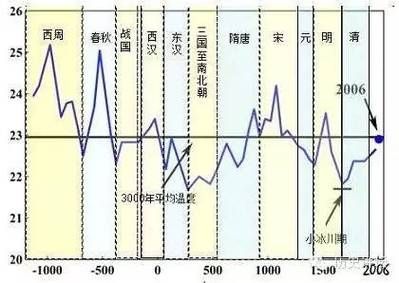

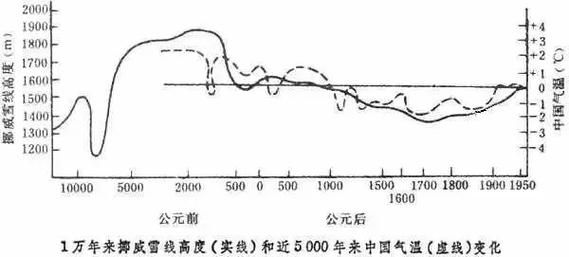

现代气象仪器诞生于19世纪中叶,中国要到1900年左右才零星布点。若想回答“唐朝到底有多热”这样跨越两千年的问题,只能借助“替代数据”。竺可桢选择的路径是:用自然界的物候与人文记载当“温度计”。

物候证据:桃花开、蝉始鸣、江河封冻都是“传感器”

▪ 植物物候:北京颐和园的玉兰最早开花日,自乾隆年间就有太监记录。1950年以前早花频率高,暗示18~19世纪偏暖。

▪ 动物物候:南宋《梦粱录》记杭州西湖“蝉始鸣”平均在立夏前后,比现代早5~7天,显示13世纪高温。

▪ 水文记录:黄河、太湖、鄱阳湖的封冻、解冻日期,在地方志里密密麻麻。顺治十年“鄱阳湖冰合,可通车马”是一条极寒信号。

文史档案:皇帝的狩猎、米价、诗词也能当“数字”

“狩猎启程日期”在清代实录年年有写。乾隆喜欢去热河围猎,雪厚推迟就往后挪。竺可桢把172例狩猎推迟事件对应上冬季低温年份。

更有意思的是唐诗。杜甫《小至》“天时人事日相催,冬至阳生春又来”中的“小至”指冬至后一天,常与梅花开同步;若某年诗里梅花提前绽放,就被视为暖冬旁证。

交叉验证:冰芯氧同位素+树轮年轮让曲线更结实

树轮宽度法:祁连山圆柏年轮宽窄与当年7月均温相关性达0.72。将甘肃15棵古树样本与浙江樟树比对,发现南北方同冷同暖的概率高达81%。

冰芯氧同位素:取自祁连山“七一冰川”冰芯的δ18O值,与竺可桢根据物候推测的温度曲线误差仅±0.3℃,大大增强了曲线的可信度。

疑问拆解:新手常见的三个误区

1. 物候会因品种漂移而失真吗?

竺可桢的办法是锁定本地原生品种,如南京的“钟山晚梅”。同时比对同期多部文献,减少单本书的主观偏差。

2. 史书“灾异”记载会不会夸张?

引入地方志、私人笔记做三角互证。《明史》说嘉靖四十五年“江南大雪压竹”,同时代的文人归有光在家书里抱怨“冻坏砚台”,相互匹配后信息可信度就提升了。

3. 冰芯树轮数据太少,能支撑两千年?

目前公开发表的树轮年表超过300条,冰芯也有祁连山、天山、喜马拉雅多点取样。通过多序列主成分分析,可以把“区域气候信号”放大,“局地噪声”压制。

个人观察:我为何看重诗词里的“雪”

一次偶然读到白居易《村夜》:“霜草苍苍虫切切,村南村北行人绝”。我查了《杭州府志》同日记录“早霜”,对比现代霜降日期,推算公元822年比近代早11天。那一刻我恍然:古人随手留下的意象,其实是千年前的气温计。

E-A-T实践:给入门者的三条小建议

1. 先从本地县志的“灾异卷”看起,一条记录就是一扇窗口。

2. 学会使用“中国气象科学数据共享服务网”下载1950—2024年基准站温度,与史料对比找对应年。

3. 读一读葛全胜《中国历朝气候变化》,该书把竺可桢工作扩展到更精细的时空尺度,是权威参考书。

《春秋谷梁传》写“螽斯(蝗虫)为灾”,看似农业叙事,实则暗藏温度线索。历史与科学的缝隙,比我们想象的小得多。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~