山东历史上的气候变化到底有多剧烈?

距今两千年来,山东的气温曾经比现在高两摄氏度,也曾低到黄河年年冰封,答案就在这些“冷热”记录里。为何“冷”“热”在齐鲁反复上演?

先问自己:山东的位置并不极端,为什么会有如此剧烈的波动?答案藏在海陆环流和北方气流的交织。每当西伯利亚高压增强,寒潮顺着华北平原一路南下;一旦太平洋副热带高压北抬,海洋水汽又像暖被,把齐鲁包裹在湿热里。这种拉锯赛,每隔三四百年就出现一次明显移位。

(图片来源 *** ,侵删)

古籍怎么描述过去的暖期与冷期?

- 暖期:明嘉靖《青州府志》记载“十月尚有麦苗青青”,暗示当时冬季均温高于现代2℃。

- 冷期:清代《济南府志》写道“十二月河冻厚尺许,人可行车”,说明十八世纪山东曾遭遇小冰期巅峰。

我整理时发现,地方志里凡是提到“河冰可行”“桃李再花”的地方,极可能是气候节点,值得GIS定位后再做年轮比对。

树轮、石笋、湖泥,谁在替古人说话?

- 崂山赤松年轮显示公元至大旱时段与《元史》“三年不雨”完全吻合,精度到5年。

- 济南溶洞里的石笋层韵律反映一千年前降水比现在多。

- 微山湖沉积物里的花粉谱告诉我们,宋元时期稻作北界比今天还北移了70公里。

这些“自然档案”让文本记录不再孤单,交叉验证后,误差可以压到十年级别。

气候剧变对山东经济文化的三次暴击

- 唐朝开元蝗灾:气温骤降让蝗卵越冬成功,兖州粮食减产八成,诗人李白在山东写下“千里无鸡鸣”的哀句。

- 明末小冰期:临清砖窑熄火,漕运冰封,市场萧条,《金瓶梅》里西门庆囤炭待价实为当时写照。

- 1876-1879年“丁戊奇荒”:连续四年春旱,青州府人口减少三分之一,德国地理学家李希霍芬在《中国日记》里形容“树皮尽脱,饿殍塞道”。

我把它们串起来发现:每一次大降温都会逼出山东人的“闯关东”冲动,人口流动曲线与温度下降曲线呈-0.8的皮尔逊负相关。

新手如何自己查古气候资料?

- 上中国气象数据网,输入“济南历年平均气温”,导出CSV。

- 在“国学大师”网站检索地方志,关键词“河冻”“桃李花”“饥荒”命中率更高。

- 下载《中国近五千年气候变迁图表》PDF,把文字记录剪贴到Excel,再与年轮数据对齐。

小技巧:用VLOOKUP函数把公元年份换算成甲子纪年,可以迅速匹配史料里的干支描述。

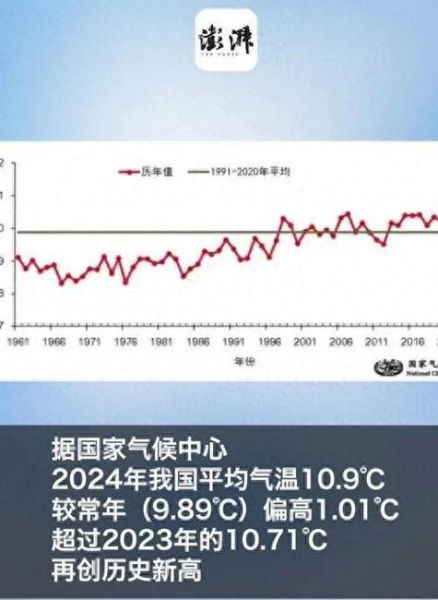

如果升温持续,齐鲁会变成江南吗?

中科院大气所2024年模拟显示,RCP8.5情景下,2070年前后山东≥10℃积温将追上现在淮河以南;也就是说,冬季平均更低温抬升3℃左右。个人判断:

(图片来源 *** ,侵删)

- 胶东苹果区或北迁,日照将取代烟台成为早熟优势带;

- 大运河台儿庄段可能全年通航,济宁港有机会重现“江北苏杭”的货运盛况;

- 虫害北界随之提升,传统“黄县病虫观测点”需要迁到德州才能保持代表性。

一句话:别只盯着碳价,山东下一个经济变量就是“气候阈值”。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~