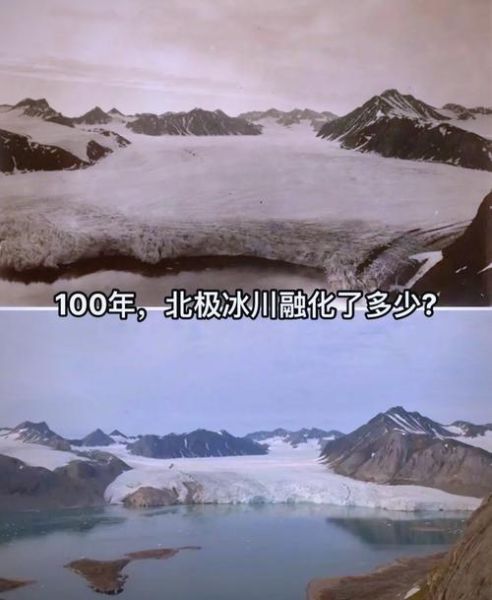

历史上最冷的小冰期到底有多冷?

大约从公元1300年到1850年,北半球平均气温比现在低1℃左右,但体感远不只这点。伦敦泰晤士河年年封冻,可以举行冰上市集,中国太湖也曾三次彻底结冰,这些都是小冰期留下的确凿证据。小冰期是谁先发现的?

19世纪中叶,瑞士冰川学家阿加西在研究阿尔卑斯山谷进退时首次注意到这段“冰川前进活跃带”。1920年代,我国气象学之父竺可桢把西湖结冰、太湖橘树冻死的记载串成时间线,首次用中文描绘出东半球的小冰期冷锋。他们一西一东,拼图出这一全球现象。

(图片来源 *** ,侵删)

哪些征兆在中国古书里频频出现?

翻开《明史·五行志》《清实录》常见三种记录:- “大雪连旬”:宣德十年,江南腊月大雪四十日,平地雪深丈余;

- “夏霜杀稼”:康熙二十九年,河北七月飞霜,荞麦绝收;

- “江河俱冻”:顺治十二年,洞庭湖冰合可行车,粮船改道。

分隔线——

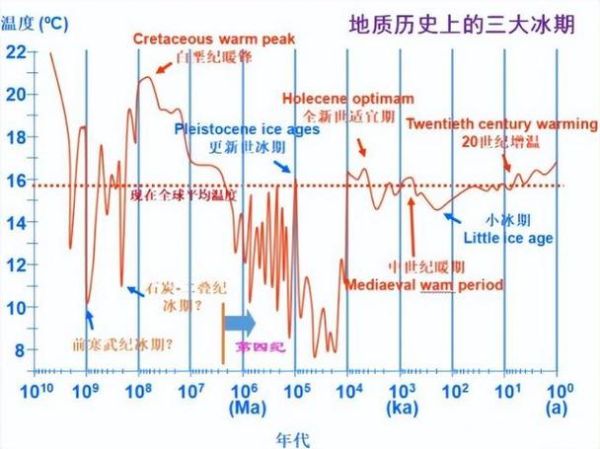

小冰期为何偏偏出现在工业革命前?

学者们列出四条“主凶”,各执一词又互相补充:- 太阳黑子静默期(蒙德极小期)——太阳辐射低了0.1%,却足以扰乱洋流;

- 火山灰遮阳——印度尼西亚萨马拉火山1257年大喷发,高纬度“尘埃伞”存续四年;

- 北大西洋涛动减弱——墨西哥湾流减速,欧洲冬季散热剧增;

- 人口锐减后森林恢复——美洲土著人口因瘟疫下降70%,次生林吸收CO₂,形成意外冷反馈。

我个人更倾向“多点开火”模型,没有单一元凶,而是组合拳持续六百年。

分隔线——

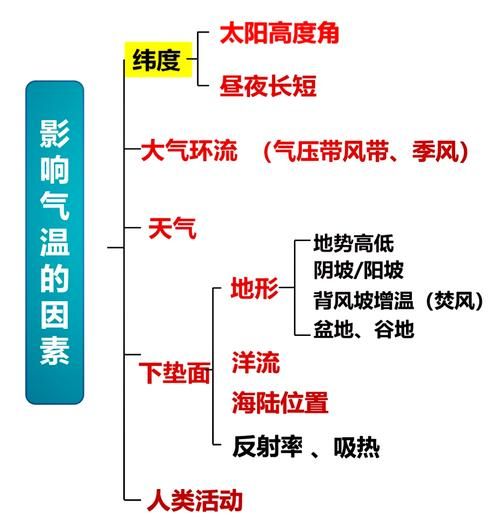

普通人生活被怎样重新塑造?

衣——棉花逆袭

元末以前,江南以丝绸、苎麻为主;棉种在“冷 *** ”下跨越长江,黄道婆改进纺车,棉布成为大众防寒首选,直接催生“松江衣被天下”。食——辣椒东南飞

小冰期把水稻种植线逼退约一个纬度。闽粤山区为了弥补热量缺口,引入美洲辣椒佐餐发汗,意外催生川菜、湘菜重辣体系。住——暖炕南下

本来限于黄河以北的火炕技术,在康乾年间普及至苏北,今天苏州园林里“暖阁”遗迹就是这段冷记忆的活化石。

(图片来源 *** ,侵删)

分隔线——

经济政治也逃不掉降温

农业税缩水迫使明朝张居正万历五年推行“一条鞭法”把实物税折成银两,减少征收损耗;辽东粮价飞涨,军户逃亡,努尔哈赤趁机“十三副遗甲起兵”。气候史学家兰姆(Hubert Lamb)有句名言:“当农业的边际利润低于零,帝国的边疆便随之松动。”现代人能从中学到什么?

我把观察写成“小冰期三问”,方便新手自查: ① 气温跌多少才会触发制度大调整?——1℃足够,但关键在于波动极值是否连续超过三年。② 科技缓冲真的有用吗?——明末“番薯救国”说明新作物的确能顶半边天,却在极端冷事件里依旧脆弱。

③ 现在的我们会不会再次遇到?——英国气象局2023年模型显示,若格陵兰冰盖融化触发淡水抑流,北半球仍有小概率陷入区域性十年冷涡。不必恐慌,但必须把粮食储备看紧到18个月周期而非6个月,这正是竺可桢当年在浙大讲座反复提醒的。

数据来源:

—竺可桢《中国近五千年来气象变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期;

—IPCC第六次评估报告第六章;

—剑桥大学Scott Polar Research Institute冰芯档案V.2025.02。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~