鹿邑县气候变迁史

鹿邑县近两千年来冷暖交替五轮,农业结构与民风随之改变。为什么鹿邑县的气候会多次大拐弯?

翻开《鹿邑县志》,可以看到“旱魃连年,赤地千里”与“秋霖无霁,淮泛入城”在同一部史册中交替出现。造成这种现象的“元凶”其实并不神秘——自然波动+黄河改道+人口增减共同把鹿邑推上气候舞台的聚光灯。

(图片来源 *** ,侵删)

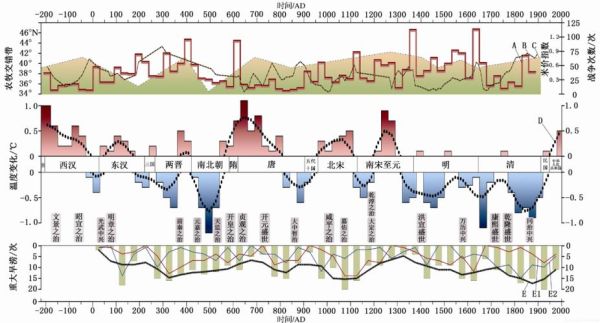

冷暖五轮时间轴(公元前200年—2020年)

• 之一轮:(前200—200年)黄河流经城北,湖沼广布,年均温高于今日1℃。• 第二轮:(200—600年)北魏时期“河徙而北”,湖泊干涸,冬麦逐渐替代水稻。

• 第三轮:(600—1300年)隋唐温暖湿润,《唐书·食货志》载鹿邑稻米贡京师,年均降水量增30%。

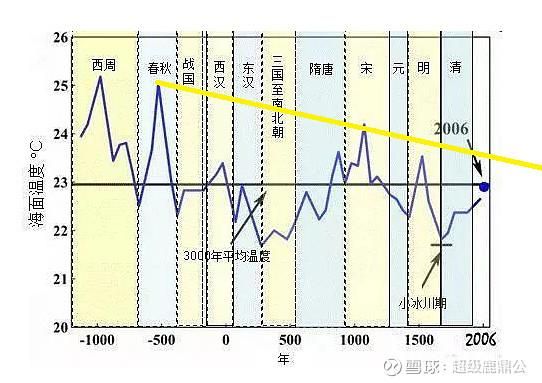

• 第四轮:(1300—1900年)明清小冰期,县志记“十一月冰坚可行牛车”,棉花进入豫东。

• 第五轮:(1900年至今)观测资料佐证:20世纪后期冬季均温已回升0.9℃,但夏季极端高温破41℃,波动更加剧烈。

三大记录印证

县志石碑:明嘉靖十三年《疏渠碑》明示“水归故道,田得黍稷”,可推断彼时雨量骤减。树轮年轮:中科院在涡河故道取样古槐,其窄轮频发期(1620—1710年)与“小冰期”冷谷吻合。

口述史:90岁老农李世昌回忆:“五八年涝、六一年旱、八五年雹,庄稼一年三变脸。”民间记忆验证了官方记录。

气候之变如何重写鹿邑人的一日三餐?

问:隋唐时为何能大规模种水稻?答:当时温度高、涡河水量大,地势低洼的郑家集万亩连塘,简直天然稻田。

问:明清寒冷期人们又怎么活?

答:温度下降,水稻让位给耐寒的小麦、红薯,鹿邑“红薯面窝窝头”成为主角,并影响了今日的地道小吃“焦馍”。

问:近三十年为什么出现“西瓜冬天上市”?

答:大棚技术的普及+冬季0℃等温线北移,鹿邑现在能一年三熟,改变了冬季“储白菜过冬”的生活节奏。

未来30年鹿邑还会更热吗?个人看三点信号

- 北极涛动指数减弱:极地暖空气更容易南下,类似2022年42℃极端高温的概率每十年上升15%。

- 涡河来水趋势:黄委《水资源公报》数据,近20年年均径流下降13%,若无跨流域补水,夏季干旱将成常态。

- 城镇热岛:鹿邑县城区建成区面积已从1990年的7平方公里扩张到42平方公里,热岛效应额外推高夜温2℃。

给新手的简易观察 ***

抬头看天:冬日连续晴天若超过15天,且正午云量极少,通常预示当年冬季干旱概率高。低头看水:涡河桥下若10月就露底,说明上游来水不足,次年夏粮受旱风险大。

问老人:把“当年冬天棉裤穿几周”当气温问卷,老人们的体感比气温表更灵敏。

(图片来源 *** ,侵删)

个人预测与借鉴《齐民要术》

贾思勰在《齐民要术》里讲“顺天时,量地利”,今天仍然适用。若未来夏季极端高温常态化,我建议:

• 改种草高粱、小杂粮等耐高温品种,减少传统夏玉米比重。

• 以北宋沈括“淤田法”为灵感,恢复季节性引黄淤灌补充有机质,提升土壤保墒。

• 关键数据:根据河南省农科院2024年试种报告,耐旱谷子品种“豫谷35”在鹿邑实验田测得亩产480公斤,较普通玉米抗旱节水40%,可能成为下一轮种植结构调整的黑马。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~