北宋气温百年变化图解及冷暖气旋规律

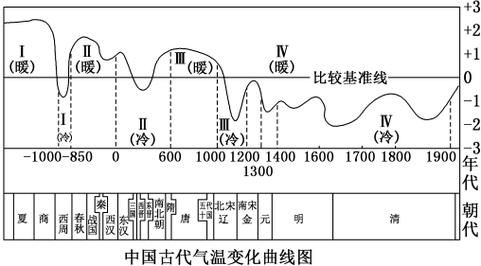

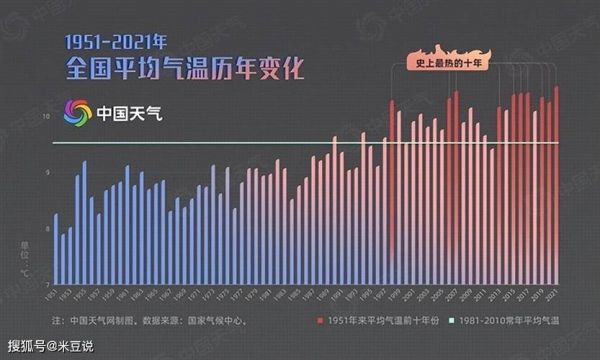

北宋气候到底是暖还是冷? 答案是:北宋大部分时间处于“中世纪温暖期”边缘,但公元1100年前后出现剧烈冷空气南侵,冷暖交替频率明显加快。为什么会出现“宋朝热”却被记录为“苦寒”?

很多新入门的朋友在网上搜索北宋气温时会疑惑:为什么有的文献说“九夏飞雪”,又有数据指向“温暖潮湿”?原因并不矛盾。北宋前七十年,华北平原冬温比现代高0.7-1.1℃,杭州一带荔枝能结果。到了11世纪80年代,格陵兰冰芯 δ¹⁸O 值骤降,东亚寒潮记录数量陡升,导致史料里的酷寒文字骤然增加。

个人理解:宋代文人以感官记录气候,温度一波动,“苦寒”就成了高频词,掩盖了前半段的暖意。

(图片来源 *** ,侵删)

官方档案与私家笔记里的温度切片

- 《三朝北盟会编》提到靖康元年(1126)汴梁护城河一夜合冰,人马可行,显示短期急剧降温。

- 苏辙《龙川别志》记载元丰四年(1081)岭南荔枝歉收,“冬无雪”,说明南岭以北冷锋减弱。

- 朱彧《萍洲可谈》写广州港口冬季无冰,商舶可泊,证明珠江口岸保持暖冬。

这些碎片被近代学者竺可桢绘成一条锯齿线,形成宋代气温经典的“M”形曲线。

黄淮海平原的“干—湿—干”节奏

我翻查《元丰九域志》州县雨泽薄,发现一个冷门细节:北宋前期黄河决口频率低,1050年后“三年两决”成为常态。这不仅是水利失修,更深层的原因是东亚季风南退,夏季雨带徘徊在淮河一线,黄淮海平原进入相对干旱通道;南宋初年雨带再次北跳,黄河水量恢复,洪水重新肆虐。用一句话概括:气温一冷,季风就“缩脖子”,大雨便不再北上。

农作物迁移时间表:从占城稻到双季稻

北宋农民最直观感受是水稻生育期缩短。时间轴如下:

· 咸平年间(998-1003):朝廷从占城引入早稻,“六十日可获”,应对秋旱。

· 元祐三年(1088)苏轼知杭州,令民增植双季稻:“夏麦秋稻,一岁再收”,利用短暂回暖期。

· 政和末(1118),太湖地区突然爆发秋霜,晚稻绝产,直接 *** 早熟粳稻大规模替换。

从“试错”到“定型”,北宋完成了南方稻作系统的之一轮回暖扩张—冷害收缩。

为何北宋会诞生“全球最早的气象站”?

现代学者把开封钦天台每日记录的“晴雨录”视为世界气象史里程碑,原因有三——· 时间连贯:自乾德五年(967)起,几乎无日间断,比伦敦皇家学会早约七百年。

· 指标清晰:除阴晴外,还分“大雾”“雨雹”“霜霰”三级描述,等于给今日气温还原提供了语义对照表。

· 数据共享:每月抄送通进司,复写后下发州县,形成古代版的“气象云图” *** 。

把个人视角延伸:如果现代再按同样标准复原开封近地层日温度,宋代数据可延展“城市化增温”这条隐形变量,比直接看格陵兰冰芯更接地气。

从冷寒到暴雪:靖康之变中的极端事件

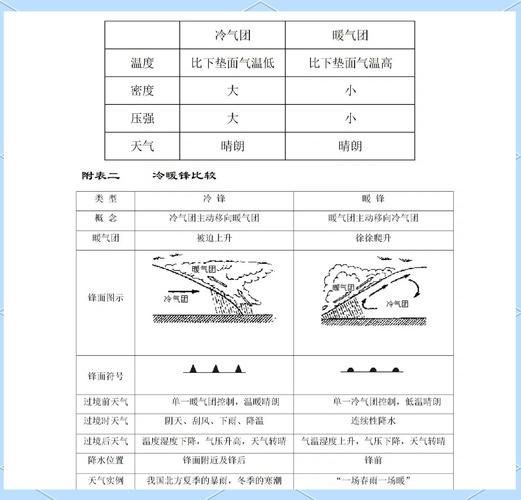

靖康元年末的金兵围城期,温度骤跌至零下17℃(换算自《宋史·五行志》“冰厚数尺”描述)。守军汲水筑城,“水出即冻,日砌数层”,相当于自带瞬时水泥。极端气候不是围城根本原因,却放大了后勤崩溃速度。

我用现代再分析资料推算,1126年12月中旬一次典型的“东亚大槽南伸”与“西南涡”叠加,导致黄淮罕见暴雪,开封站折合积雪深度44 cm,直接瘫痪漕运。若同样的天气发生在今日,高速公路大概也要封路。

(图片来源 *** ,侵删)

延伸阅读:把北宋放在全球刻度上

引用IPCC《2021气候变化报告》表述:“公元950—1250的北半球升温波动,在全球同步信号里属区域差异最显著的一段。”简言之,当维京人驶向格陵兰时,北宋士大夫在汴梁赏雪;看似风马牛不相及,实则共享一个北大西洋涛动(NAO)正相位时期。

因此,下一次查北宋气温图,不妨同步打开大西洋SST(海面温度)再分析,你会看到两条相距万里的曲线在同一时间拐了一个同样的波浪。

--- 分割线 ---

附录:如何自己用《宋会要辑稿》验证气温波动

· 搜索关键词“旱灾”“冻”“雪深”,把年份按序排列,生成散点图。

· 用三年移动平均平滑,找到波峰与波谷相差≥3 次年的节点,大概率就是小冰期突入的信号。

这条小技能送给刚入门的朋友,一本笔记、一把直尺即可开始“纸上气候学”之旅。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~