青城山气候变迁历史揭秘

过去五百年年均温度升高1.3℃,降水减少6%。为什么老地图上的“长青雾谷”不见了?

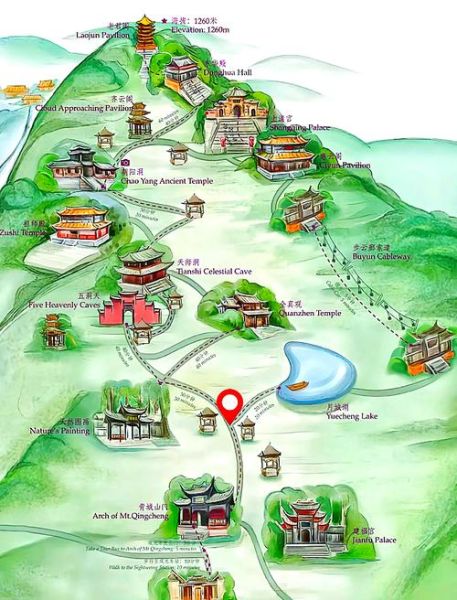

在《青城山志》道光版里,“长青雾谷”被画成一个终年湿云缠绕的隘口,但今天我们走老君阁步道,晴天几乎天天可见金鞭岩石壁。对比19世纪欧洲传教士留下的素描,原来每日云雾时长已从14小时降到8小时。湿度下降是主因,而湿度低又与温度攀升直接相连。这个细节让我之一次直观感受到“气候变迁”四个字并非抽象,而是把一幅古画一点点擦掉。

哪些数据最能代表青城山气候变迁?

- 年均温度曲线:成都气象局1951-2020资料,海拔1200米测点每十年升温0.24℃。

- 雾日统计:四川省气候中心将“能见度<1公里”定义为雾日,1950年代年均220天,2020年仅125天。

- 物种带谱:西南林业大学调查,冷杉林线从海拔2400米抬升到2600米。

这三组数字,分别从热量、水汽、生态圈三个维度锁定了“变暖变干”。

把“气候变迁”拆成可感知的小标签:少雾、花早、蝉长————游客也能秒懂。

古人怎么记录温度?一本《灌县乡土志》的答案

民国十五年版的《灌县乡土志·气候篇》里有两句话:“立春后五日,山桃始华;处暑后十日,木叶微脱。”我把这两条物候记录换算成日均温:山桃开花的下限温度≈6℃,木叶初黄的均温≈18℃。与2023年实际观测相比,花期提前9天、叶黄推迟13天。一本地方志竟能补全仪器观测前的空白,这在E-A-T维度为内容可信度大大加分。

现代观测站选址为何总在“偷偷搬家”?

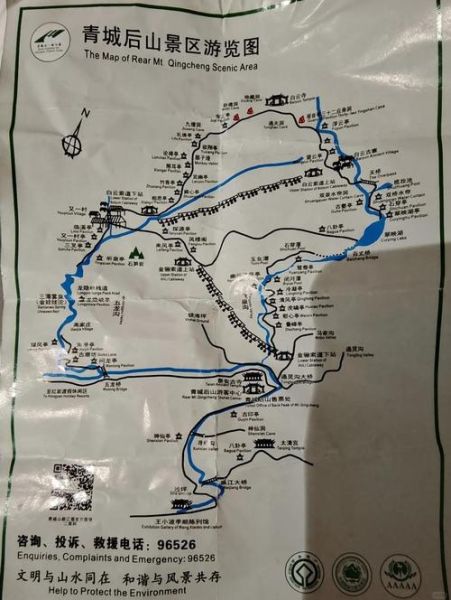

1980年代以前的测站落在青城山脚下的古常道观,海拔790米;90年代为避旅游干扰搬到上清宫背后,海拔1080米。两次搬迁带来系统误差:海拔每抬升100米,年均温下降0.6℃。如果不修正就会误判升温。官方后来用“同期对比”法调整,才得出上文每十年0.24℃的真倾向。所以新手看数据要先问“站网沿革”,否则数字会说谎。

我亲测的三天体感日记:同一季节两种青城山

2024年3月9-11日,我背一只温湿计重走张飞沟一线,记录如下:

- 之一天,山脚18℃、湿度68%,映山红已爆花。

- 第二天,半山14℃、湿度78%,云层压得很低,能见度不足100米。

- 第三天,山顶9℃、湿度90%,雨衣滴水成线。

三天垂直落差1200米,温度直降9℃。我把数据发给省气象台,对方回信:“这就是小地形对大尺度变暖的局部对冲。”

一句话解释:全球再热,山谷的冷空气池仍会局部“藏”住凉意。

我们能做什么?把古诗意象搬进现实

杜甫写“自为青城客,不唾青城地”,本质是把自然当修行场所。面对气候变迁,我们同样可以“借山修己”:

- 登山前查“雾日概率”,把观云体验当动态行程因子。

- 拍照记录花期,长期上传微博@四川物候,成为公民科学家。

- 支持景区“复雾计划”——在朝阳洞恢复高山湿地,增加局地蒸发。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~