什么是非物质文化遗产

非物质文化遗产就是代代相传的活态文化,包括传统技艺、民俗仪式、口头表达等形式。1. 它到底指什么?

联合国教科文组织给出的官方定义:“被各社区、群体、个人视为其文化遗产组成部分的各种实践、技能、表现形式、相关实物和场所,以及与其相关的工具、原材料与文化空间。”用一句更接地气的话来说,它不是孤零零的文物,而是一场场仍在跳动的生活剧。比如端午赛龙舟、苗族银饰锻制、京剧的唱念做打,全都属于它。

——分割线——

(图片来源 *** ,侵删)

2. 与物质遗产区别在哪?

| 要素 | 物质遗产 | 非物质遗产 |

|---|---|---|

| 核心形态 | 实物(长城、青铜器) | 技艺或过程(织锦、评弹) |

| 传承方式 | 库房保存 | 口传心授 |

| 使用场景 | 陈列展览 | 日常生活 |

——分割线——

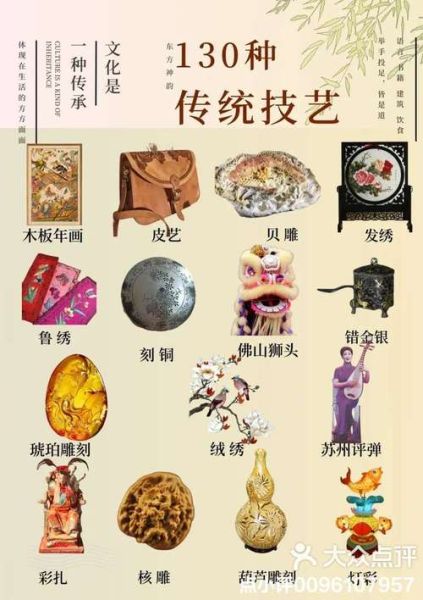

3. 常见类别一次看懂

- 口头传统:赫哲族“伊玛堪”渔猎长调,在乌苏里江的风雪中被传唱千年。

- 表演艺术:南音、皮影戏,它们不只是演出,更像是村落社区的集体心跳。

- 仪式节庆:仡佬族吃新节,从稻穗初熟的田间到篝火旁的摆手舞,维系的是人与自然签订的“契约”。

- 传统技艺:龙泉青瓷,从选土、拉坯到烧窑,每道工序都蕴含“天时地利人和”。

- 宇宙知识实践:藏族天文历算,让高原的星空说话。

4. 为什么现在更需要它?

城市化加速度带来的副作用是“空心记忆”:当一栋老屋被拆除,失去不仅是砖瓦,还有邻里串门时哼唱的小调。个人观察:去年我参加皖南古法榨油体验课,老师傅把油锤递给十岁学徒时说:“以后没人挥锤,这股菜油香就会断了。”那一刻我理解了,保护非遗并非怀旧,而是为下一代留下可触摸的文化坐标。

——分割线——

(图片来源 *** ,侵删)

5. 国家保护体系怎么运行?

- 国家级名录:目前中国已有超过五万项列入“国家级非遗代表性项目名录”。

- 传承人机制:中央财政每年给予代表性传承人经费补贴,用于传帮带。

- 生态保护区:全国建立二十余个“文化生态保护区”,如黔东南民族文化生态保护区,把非遗放进原生土壤里呼吸。

——分割线——

6. 如何亲自参与保护?

问:不专业、没手艺也能参与吗?答:能。三件事就能让非遗继续“活着”。

- 体验再传播:周末花两小时做一次扎染,然后拍成竖屏短片发布在社交媒体,把观众带进工坊里的蓝靛香气。

- 购买而非扫射拍照:真正付款带走一件传承人亲手做的竹编灯罩,是对手艺最直接的支持。

- 给孩子埋下种子:学校社团里开设一场“草编昆虫小课堂”,让孩子记住,蟋蟀不止出现在游戏机里。

——分割线——

7. 数字化带来的机会与隐忧

机会:三维扫描能将云锦织机完整搬进元宇宙展示厅,年轻人戴上头显就能看到丝线飞舞。隐忧:当“抖音十分钟学会苗绣”成为流量关键词,容易把十年苦功压缩成表演式的“打卡”。

我的看法:数字化应是放大镜,而不该成为滤镜,它要让观众看得更真,而不是更炫。

引作家阿来《尘埃落定》里的描述:“在麦其土司的官寨,风把诵经声吹到很远。”数字平台就该做那阵风,把真正的诵经声无损地带向世界。

(图片来源 *** ,侵删)

——分割线——

8. 一个冷门但有趣的案例

浙江嘉善的“田歌”曾经只是农民赶水车时的号子,如今被改编成电子乐登上草莓音乐节舞台。2024年夏天,现场十万观众跟着节拍齐唱“摇撸吱呀呀”。播放量突破六千万的背后,是几位00后音乐 *** 人把老录音带 *** 间,找七旬传承人一句一句校正发音,再用Lo-fi音色重新铺陈。当文化遗产遇到年轻人的耳朵,它并没有被稀释,反而获得了第二次青春期。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~