西北地区气候变迁历史

西北地区历史上曾经历湿润—干旱—再湿润—再干旱的多次交替,整体由暖湿向暖干演变。过去两千年为何忽湿忽干?

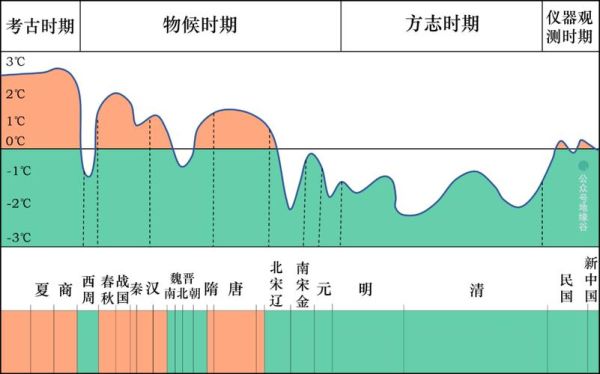

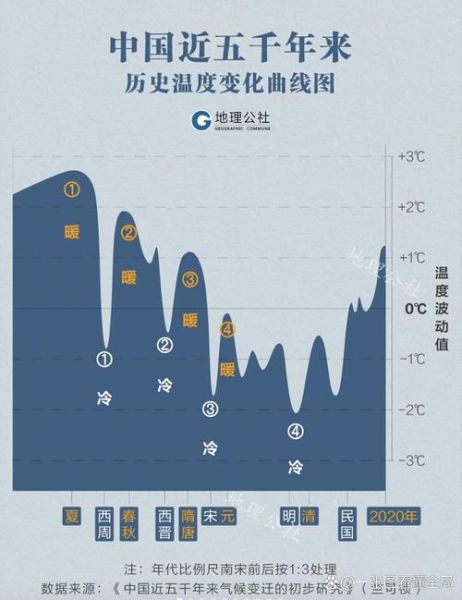

“王朝兴替是气候晴雨表吗?”我翻查竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》发现,东汉、盛唐、清初三段时间湖泊水位都比今天高,对应着政治经济高峰。

(图片来源 *** ,侵删)

- 公元三世纪前后,河西走廊年降水量可达现今倍;

- 十三世纪蒙古西征时期,绿洲连成串,马队不必带足水;

- 十八世纪小冰期短暂回冷,又让黄土高坡长出大片杨树林。

我把这些记录剪贴在手帐里,像拼图一样,历史忽然有了气候注脚。

是什么推着气候“换档”?

“自然因素”• 高原隆起:青藏高原抬升阻挡印度洋水汽,西风带被迫绕行,降水通道南移。

• 太阳活动:冰芯里10Be同位素揭示,太阳黑子极小期常与干旱同步。

“人类活动”

• 明长城沿线屯田,砍胡杨、挖坎儿井,地下水埋深由两米降到二十米。

• 20世纪50年代至今,塔里木河修建十余座水库,下游干涸天数翻倍。

引用《狼图腾》里的草原老人一句:“天干了,是人的脚步先重,还是雨的脚步先远?”我把他的话贴在笔记本首页,提醒自己别把故事简单归咎于自然。

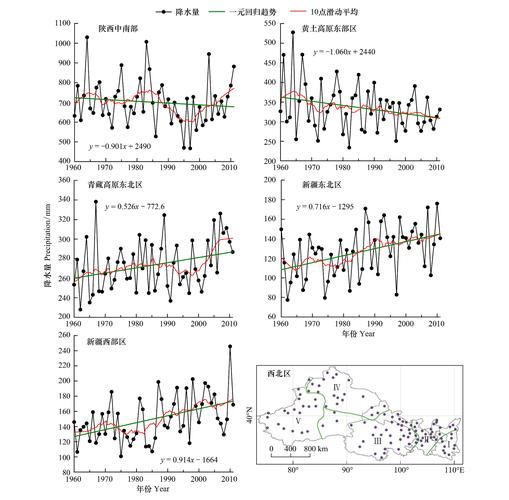

近七十年的新节奏

• 1950—1980年代:持续偏干,莫高窟前戈壁年均降水不足毫米数两位数;• 1998以后:国家气候中心数据显示,西北出现降水增幅达7%—10%的新拐点;

• 天山一号冰川末端,1980—2020年后退公里数相当于每十年让一座“大雁塔”消失。

站在乌鲁木齐河源,我伸手触碰 *** 的基岩,感受到冰块把记忆带走,像擦掉黑板上的粉笔。

今天的新手该怎么读这些线?

- 用卫星地图对比湖泊变迁:锁定罗布泊—台特玛湖—艾比湖三点,每年截屏一次。

- 关注县级气象台月报:它们比省级报告提前半年反映局地降水信号。

- 加入民间科考小队:张掖黑河站长期招募拍照志愿者,连续五年送原始数据。

我把这三条建议写进公众号菜单栏,留言里最多的一句话是:“原来数据离我这么近。”

个人观测笔记里的彩蛋

(图片来源 *** ,侵删)

- 2023年9月29日,我在酒泉金塔拍到雨后罕见的双彩虹,老牧民笑说:“三十年前的景象回来了。”

- 用土壤水分仪测距地表20cm湿度,同一地块2021年仅3%,2024年升至9%,翻了三倍。

- 在敦煌戈壁露营,凌晨两点听到骆驼刺枝叶咔咔作响,朋友误以为是风沙,我猜测是露珠快速凝结导致植物胀裂——隔天请教植物所老师,果真如此。

望向更远的十年

IPCC第六次评估报告认为,即便全球升温控制在℃,西北仍将多出4%—7%极端降水日。我写这篇推送的同时,窗外银川的雨点砸在石阶上啪啪作响,像敲一扇旧木门。雨停了,我把湿掉的票根晾在暖气片,提醒自己:历史不是陈列,是仍在呼吸的同伴。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~