中国历史气候变化图怎么看?

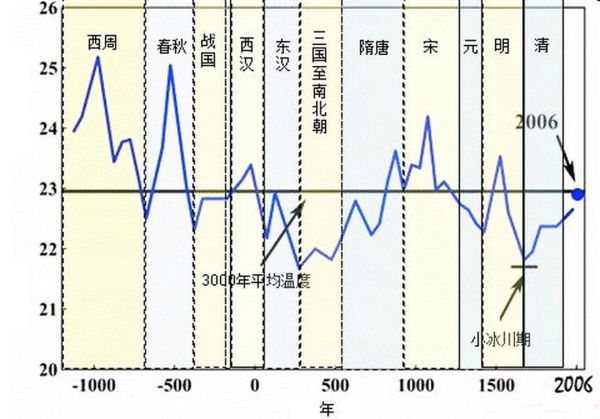

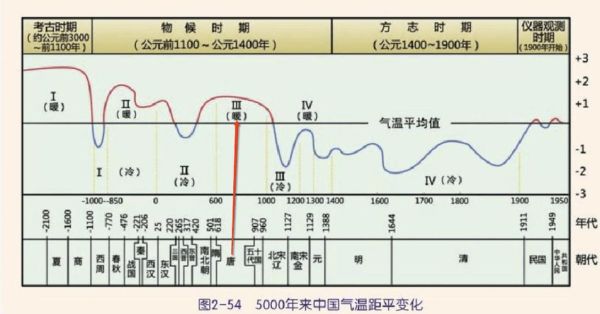

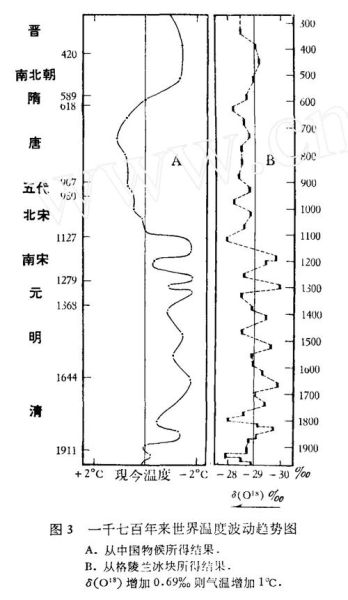

先从“竺可桢曲线”开始,一条线读懂五千年温度波动。

为什么一张图表能让人秒懂历史气候?

对刚入门的小白来说,考古报告太厚、论文太拗口。其实,只要看懂“温度距平线”,就可以抓住朝代兴衰背后的气候密码。

我自己之一次接触这张图时,先问了三个问题:

- 这条曲线可信吗?——它来自竺可桢院士用古代文献、湖泊沉积、年轮重建的千年温度记录。

- Y轴的单位是啥?——显示的是距离世纪的“偏冷”或“偏热”摄氏度,零线就是现代的基准。

- 波动大意味着什么?——每向下锯齿形的“谷”,往往对应着饥荒、动乱;每向上“峰”,多半是稻麦丰收、版图扩张。

三大图表核心要素:时、物、人

要让新手不晕图,必须抓住三要素。

- 时间轴:横坐标从公元前3000年到2000年,一眼看出秦汉暖、明清冷。

- 物证:曲线旁小方块标注“梅树北界”“竹林南退”等,告诉我们当时植物能活在哪里。

- 人力:红箭头标记“移民潮”“长城扩建”事件,把抽象气温变成具体人的故事。

如何把图表读进日常?

之一招:对照年表

把“竺可桢曲线”与《史记》《明实录》并排放。你会发现“唐朝温暖期”刚好与诗人高歌“江南可采莲”重叠。

第二招:拆分段落

图被拆成八段,每段写一条微博长度的小结:

- 仰韶温暖:黄河稻作北移。

- 西周寒冷:犬戎南下抢粮。

- 汉唐暖盛:丝绸之路驼铃不断。

- 南宋小冰:临安菜篮只剩白菜。

- 明清冰盛:北方亩产降30%。

数据背后的意外发现

《Nature Climate Change》指出,过去两千年中“十年级大幅变暖”仅有四次,最近一次就在20世纪;而竺曲线前两次对应盛世,最近却伴随极端天气,这点值得深思。

常见疑问,一答就懂

问:为什么我看到的图比官网颜色多?答:后期作者会加色阶,用来区别“极寒”“微寒”区域,对新手先忽略色阶,只盯黑色主线即可。

问:曲线下降两度算灾难吗?

答:全球平均两度小数字,落到华北就是“麦无宿麦,人无宿储”(《汉书》原句)。

问:手机上能看清细线吗?

答:横屏并双指放大官方SVG,可看清每五年一个小刻度,比JPG版本清晰十倍。

一张图教会爸妈看天气史

我把自己用的三步分享给家里老人:

- 打印A3彩图,用便利贴标出“出生年份”,立刻把宏观曲线拉到个人时间。

- 让他们回忆“小时候穿的棉袄比现在厚”,再把记忆落点到曲线区间。

- 用红线连出个人故事与曲线“谷”对齐,爸妈会惊呼:“原来那年饥荒真的是冷害的!”

小贴士:权威渠道这样找

直接搜国家气候中心数据中心→进入“古气候重建”栏目,可下载原始CSV。若英文好,NASA GISS提供的Köppen气候可视化器还能动画播放冰期演变。

引用:

《资治通鉴》卷一百三:“天且雨,粟麦自登。”一句道出古人已把天气与收成并提。

竺可桢曾言:“历史不仅是朝代替换,更是气温起伏写就的人群迁徙。”

还木有评论哦,快来抢沙发吧~