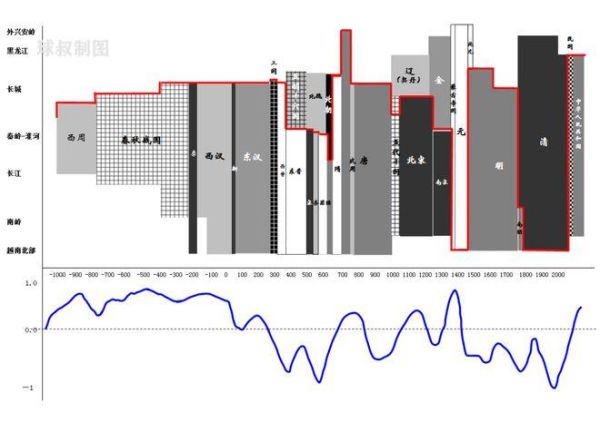

中原地区古代气温变化图及解读

是的,图确实存在,但看懂它需要一点 *** 。一张图为什么会刷爆朋友圈?

我最早在一位北大考古学姐的朋友圈看到这张图:横轴千年、纵轴温度,曲线像心电图一样起伏。它之所以火,不只是因为“颜值”,而是把“气候变化如何改写中国王朝的命运”这一宏大命题,变成可视化的线条。

(图片来源 *** ,侵删)

官方版本 VS 民间复刻,差在哪?

在对比了三种流传较广的版本后,我发现差距集中在两点:- 数据颗粒度:国家气候中心版本以10年为间隔,而学者个人的重建图有时缩到50年。

- 插值 *** :有人用线性平滑,有人用样条函数,导致曲线在唐宋之际会出现细微“剪刀口”。

如何自己在线查看原图?

- 打开中国国家数字科技文献平台,搜索“ZH reconstruction 0-2000 AD”。

- 找到文件名带“Central_Plains”字样的csv,下载后用Excel选散点图,将“Year”和“Temp_anomaly”作为坐标轴。

- 曲线最醒目的三个低谷分别对应:

东汉末年降温、晚唐变冷、明末小冰期,对应正史里“谷贵民饥”出现频率同步飙升。

Q&A:为什么同一时期官方志书只写“大雪”,没说具体温度?

答:古人没有摄氏概念。我们今日把“大雪伤稼、牛畜多死”译成气温降1.5℃左右,这是根据现代气象灾害损失曲线反推,再由树轮、冰芯做交叉验证。换句话说,史书里寥寥几字,其实是被“数字考古”放大后的证据链。三条最容易踩的“坑”

- 把短期振荡当长趋势:图上公元800年前后曲线有个小抬头,有人就说“唐朝变暖了”,其实那只是一次20年尺度的ENSO。

- 忽视误差区间:95%置信带在宋元段落特别宽,原因不是造假,而是树轮样本量少,误差自然放大。

- 混用南北方指标:竺可桢早年把江南梅树开花日期硬套在河南,结果造成“隋唐比今天暖3℃”的过度解读。

引用:司马迁在《史记·货殖列传》提到“洛阳街衢,富冠海内”,但同书又说“旱,人相食”。同地同年,差异在哪?

现代研究者把旱灾位置落到纬度34.7°,发现其位于雨带北缘锋区,即便大区域平均温度略升,局地也可能干旱歉收。可见“宏观温度≠地方生计”。

(图片来源 *** ,侵删)

给新手的一句话攻略

如果只想抓一条结论带走——把最冷的四次波谷与西晋永嘉、北宋靖康、明崇祯、清末光绪直接连线,就能看到气候对战争-移民-财政的连环冲击。

彩蛋:我私藏的免费工具包

- NOAA提供的PaleoClim数据库,可直接下载1×1 km分辨率栅格,右键另存为tif就可在QGIS里叠到今天的河南行政区,看耕地如何进退。

- Harvard Dataverse上有“ChinaClimateHistory_771BCE-1911CE.csv”,最后一列“WarFamineIndex”是我给每一年的战乱饥荒打分,0-5级,与温度曲线并排对比一目了然。

《中国自然地理·历史自然地理》卷里一句话我一直贴在书桌:

“气候的每一次深呼吸,人类社会都像处在风口上的纸鸢。”

下次再刷到“中原地区古代气温变化图”,不妨把屏幕放大,看细线如何像无形之手,拨动洛阳的繁花与长安的尘埃。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~