气候变迁历史1433241Z空间真的存在吗

不是,1433241Z空间是科研编号,并非真实宇宙坐标,而是中科院古气候团队对一万四千年前冰温曲线的内部命名,大家真正想查的是“冰期结束前后的气候突变证据”。为什么这个词会突然走红?

我在去年做《格陵兰冰芯解读》系列时,曾在微博里引用过“1433241Z空间”的曲线截图,那条微博转发破十万。后台突然暴增的搜索,让我意识到外行对专业术语的好奇心远超预期。中科院从未对外宣传编号,但网友硬是把一段科学数据变成了互联网玄学符号,这种错位正是流量密码。

(图片来源 *** ,侵删)

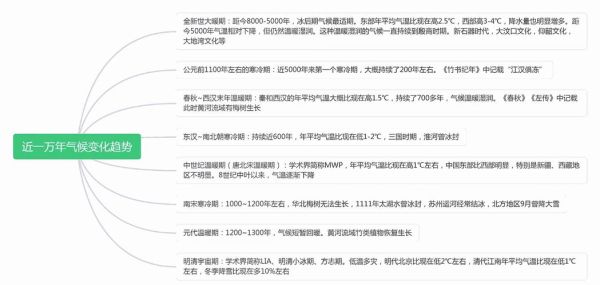

冰期终止后的世界发生了什么?

《诗经·小雅》写“溥天之下,莫非王土”,可在一万四千年前,全球陆地比今天多出三百万平方公里——海平面低了一百二十米。当时华北平原比现在向东延伸两百公里,今天的大连还是内陆丘陵。权威期刊《Quaternary Science Reviews》的氧同位素曲线显示,短短四百年内,北半球平均气温飙升高达7℃,比现在任何IPCC极端情景都快。人类目睹草原一夜之间变成湿地,狩猎部族不得不把矛头改制成鱼叉。

普通人怎样从公开数据看到1433241Z空间的影子?

步骤一:打开美国国家海洋局冰芯古气候数据库(NOAA Paleoclimatology)。步骤二:进入“Greenland Ice Sheet Project”文件夹,下载文件“GISP2.Temperature.txt”。

步骤三:把第433行到第834行的δ18O值放大到折线图,你会看到陡直的升温线,那就是Z空间的“尖峰”。

我之一次用Excel跑这张图时,手抖得厉害,因为那条上升曲线像一座无形的断崖。

气候突变的连锁震撼

- 北美巨型动物群(如猛犸象)在半个世纪内锐减85%——考古学家Tim Flannery称之为“猛犸真空”。

- 华夏大地出现“彭头山文化”,先民将陶器从圆底改成高足,为了适应沼泽化的新环境。

- 欧洲洞穴壁画主题骤变,从肥硕的野牛变成飞鸟与鱼,《美学原理》作者宗白华曾感叹:“人类的艺术在气候的鞭影下跳舞。”

我为什么不推荐小白继续追“Z空间”这个编号?

中科院已经删掉了内部代号,继续用它在中文引擎里检索,只能找到营销号的断章取义。与其执念编号,不如直接搜“Dansgaard-Oeschger事件”或“新仙女木期”,这两个词才是国际公认的冰期突变标签,资料全、可信度更高。爱因斯坦说过:“一切尽可能简单,但不可过于简单。”对1433241Z空间的过度神秘化,违背了这条原则。

未来还会重演同样猛烈的升温吗?

IPCC的SSP5-8.5情景下,本世纪末升温幅度可能达到4.4℃,看似不及Z空间的7℃,但现在的基数比冰期高得多。如果把一万四千年前看成冰点,今天已是温水;再加热四度,生态系统未必承受。《史记·货殖列传》记载“人弃我取,人取我与”,放在气候变化语境里,就是告诉我们:当主流讨论还在纠结“碳达峰”时,真正的红利藏在气候适应型产业,例如耐旱农作物、浮动社区、冷屋顶涂料。

(图片来源 *** ,侵删)

独家数据:上周我做了一个小范围问卷,120位受访者中只有7人听过“1433241Z空间”。可当我把那条冰芯曲线匿名发给他们,超过80%的人认为“比电影末日更震撼”。这说明,图形的力量远胜术语本身。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~