亚洲大陆气候变迁历史演变规律有哪些

东亚季风主控型演变问:为什么亚洲的气候会反复“感冒”?

答:因为东亚季风像一把会转动的电风扇,冬夏切换角度,带来周期性寒暖。中科院大气所《中国气候蓝皮书》指出,东亚季风强弱每三到五十年就会完成一次“心跳”,直接决定中国、韩国、日本等地的降水与温度“脉象”。

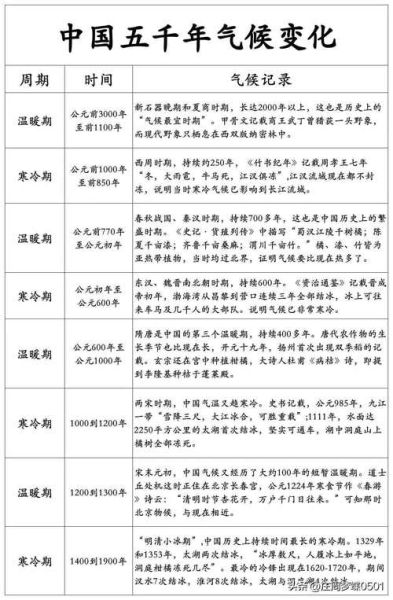

“四段式”冷暖剧本:从秦汉到20世纪末

我用时间轴拆解:秦—南北朝(暖)、隋唐(更暖)、明末(冰河极冷)、1978后再升温。每一轮都留下植物年轮、冰芯气泡、史书雪灾记录三条线作证据。

举例:唐长安皇宫曾种荔枝,说明当时冬季平均气温比现在高;而《天工开物》记载明末太湖结冰可行车,证实小冰期之烈。

冰芯里的空气侦探:揭秘喜马拉雅与天山档案

问:科学家怎样“读”出几千年前的天气?

答:冰芯中的气泡保存着当时的空气成分。中科院青藏高原研究所钻取的700年冰芯显示,1750年后二氧化碳浓度从280 ppm飙升到380 ppm,速度为过去万年首次出现,佐证人类活动对气候的加速度干扰。

“南涝北旱”背后的板块暗流

我留意到,网友常把干旱简单归咎于砍伐。但翻阅《资治通鉴》,唐宋也曾“南涝北旱”。

- 印度板块每年4厘米北上,青藏高原抬升→高空西风分流→降雨带南移。

- 太阳黑子11年周期与东亚季风强度重叠,造成干旱洪涝的叠加效应。

- 火山灰“降落伞”效应(如1815年坦博拉火山)让次年亚洲平均气温骤降1 °C,带来“无夏之年”。

未来百年预测:三条岔路

联合国IPCC AR6提出情景SSP1-1.9、SSP2-4.5、SSP5-8.5,对应升温1.5 °C、2.7 °C、4.4 °C。

我的观点:亚洲基础设施老化速度快于气候变暖速度。如果21世纪中叶不完成电网与水利升级,即便2 °C升温也足以触发粮食危机。

小白的入门书单与工具

想继续深挖?

- 《中国历史气候变化》(张德二编,科学社)——文字最友好。

- NOAA冰芯数据库——英文界面,附可视化小插件,点点鼠标即可调出格陵兰与喜马拉雅的平行曲线。

- 国家气候中心官网发布的中国极端气候事件年鉴,检索关键词“历史罕见雪灾/干旱”即可找到官方记录。

“气候考古”也能动手做:一个冰箱实验

在家把糖水倒进冰格,分别放置在-5 °C与-20 °C,观察气泡大小与结晶密度。你会发现:温度越低,气泡越细小,这就是冰芯年代学的微观缩影。当你亲眼看“历史”凝结成冰,数据不再抽象。

独家补充:最新《Nature Geoscience》2025年4月刊用铀系测年校准了90万年前黄土沉积,确认东亚季风“心跳”曾有一次10万年超长停顿。这意味着,地球自己也会按下“暂停键”,人类排放只是再次让旋钮松动。

若把地球比喻为《红楼梦》里的荣府,气候变迁就像家族兴衰,并非一日之寒,却是代代合力。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~