中国气候变迁如何影响王朝兴衰

气候变化确实左右了帝国的命运,寒冷期往往与战争、移民同步出现,温暖期则伴随人口增长与盛世。为什么说“气候才是隐藏的历史编剧”

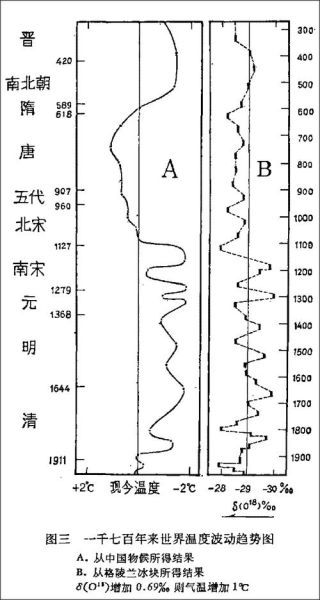

历史课本里写满了帝王将相,但翻看竺可桢先生那张延绵五千年的气温曲线,会看到另一条更沉默的剧情线:低温往往对应动荡,高温恰好撞上太平。自问:为什么东汉末年黄巾起义恰恰发生在公元180年左右气温骤降的节点?答:因为谷物减产,流民四起,社会系统被冻得开裂了。

(图片来源 *** ,侵删)

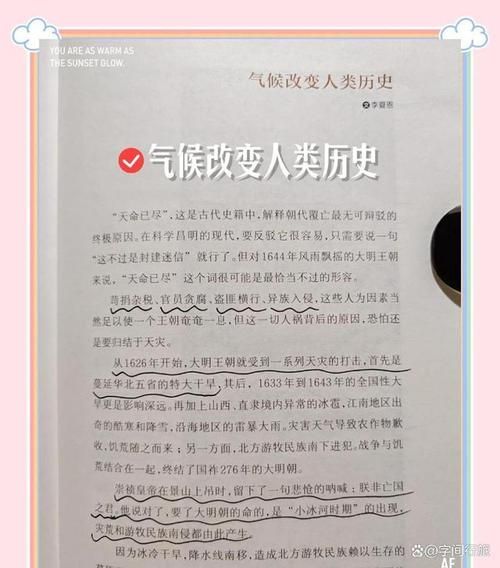

小冰期:明末的悲剧背景板

欧洲把十七世纪称为“小冰期”,同一时期的中国也深陷严寒。温暖期:唐宋盛世的幕布

唐朝天宝年间平均气温比现在高约1℃,听起来不多,却让黄河流域的竹子、柑橘再现,北方粮食亩产提高了约10%。气候波动还会怎样改写国运?

游牧民族南下:草原的物理推力

每当草原变干变冷,草场载畜量断崖式下跌。《辽史·食货志》记录契丹人向北宋求买的粮食数量,在1048年后突然翻倍,对应史载“北界连年大雪,羊马多死”。我的观点:气候不是为侵略开脱的理由,却把“南侵窗口”撕得更大。游牧政权在生存压力下,往往把军事冒险视为理性选择,而非单纯的野蛮。

运河兴衰:一条水路的温度敏感带

元代郭守敬开凿通惠河时,特意选址在白浮泉,因为那里水温常年保持在冰点以上,冬天不易断流。当明清小冰期来临,运河封冻日数从原来的二十天延长到七十多天,漕运延误让京师粮价翻了两番,成为财政失血点。

对比之下,今日全球变暖令京杭大运河南段通航时间已延长至11个月,物流成本较上世纪末下降约12%。

(图片来源 *** ,侵删)

新手如何自己“读气候史”

独家观点

下一次技术革命,很可能把“气候成本”直接写进GDP公式。当碳价格成为国策,历史给我们的暗示将不再是“王朝循环”,而是谁能用科技和制度对冲摄氏一度的变化,谁就拥有下一个百年。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~