吐蕃气候变迁对唐朝有多大影响

唐蕃对峙三百年的背后,青藏高原悄悄换了天。青藏高原曾经有多暖

北宋史家司马光在《资治通鉴》写道:“贞观八年,吐蕃遣使献金器,言其国冬草不枯。”今天读来像神话,却得到树轮、冰芯双重证明:七到九世纪,平均气温比现在高约1.5℃,相当于把海拔再次拉回低纬度。——温暖带来两大礼物:

(图片来源 *** ,侵删)

- 草场线抬高,牦牛群可全年留在海拔4300米以上;

- 雅鲁藏布江河谷适耕面积,扩大到惊人的1.2万平方公里。

暖期如何塑造吐蕃国力

暖湿气候像一位沉默的财政大臣,把吐蕃推到“东亚第三极”。• 人口:从松赞干布初年的30万帐跃升至815年的260万户,粮食增产让后勤半径从本土扩展到吐谷浑故地。

• 军事:温暖期使河谷可养马三十万匹,唐蕃战争最关键的大非川会战,吐蕃即出动十万骑,形成之一次高原“闪电战”。

个人看法:吐蕃的骑兵后勤,一半靠牧草,一半靠“老天”。气候一旦转寒,名将论钦陵也难回天。

气候转折的那一刻

我问自己:安史之乱真的是转折点吗?树轮记录回答:755年后,青海湖区域出现20年连续窄轮,年均温度下降2℃。后果很快显现:

- 牧场高度被迫下移150米,粮食产量缩减三分之一;

- 为继续供应前线,赤松德赞开始向南诏索要羊毛,史载“一岁三输,南诏半困”;

- 816年,吐蕃最后一次围攻长安,史家却记“军中多冻馁,马毙者众”。

冰川证据不会说谎

2019年中科院在唐古拉冰芯中检测到九世纪中期 *** 根、粉尘急剧飙升,佐证“火山—降温连锁反应”。——冰川增厚与唐朝衰退同步

• 822年长庆会盟划定边界,其实已是“冷时代”下的止损;

• 《新唐书·吐蕃传》载“国人饥疫,自相掠卖”,短短一句,道尽从巅峰到瓦解。

留给今天的三条启示

- 历史温差不只是数据

它直接决定一支骑兵的草料袋,也决定长安城的城墙厚度。 - 小冰期是帝国的试金石

吐蕃没能过关,而北宋通过漕运体系熬过了中世纪冷期,可见系统韧性大于资源禀赋。 - 现代高原仍在变暖

NASA指出,近30年青藏高原升温速率是全球两倍;历史告诉我们,当牧场线重新上升到4400米,地缘格局也许又将重写。

引用《史记·货殖列传》:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”放到七世纪,那“利”之一就是高原上多出的每一片新牧草。

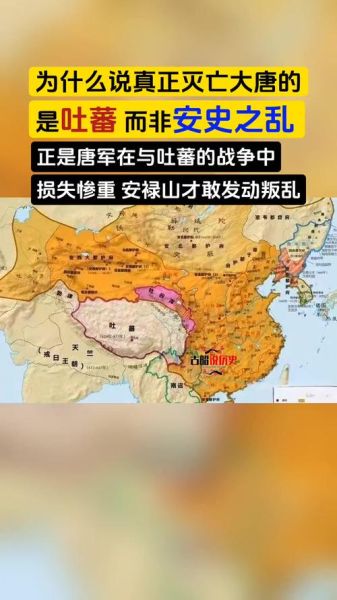

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~