气候变迁如何改变古代王朝兴衰?

气候波动才是帝国更替的无形推手

一问:气候真的能左右王朝命运吗?

答案是肯定的。《汉书·食货志》记载西汉“一岁不收,人相食”,而同一时间格陵兰冰芯显示太阳辐射骤降。当谷物产量跌破人口更低需求线,流民和起义便如野草滋生。——这样的叙事并非孤例。

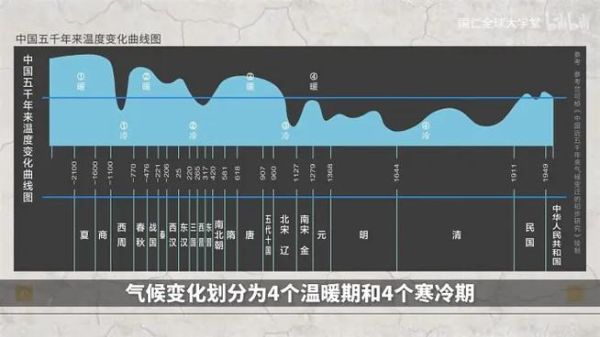

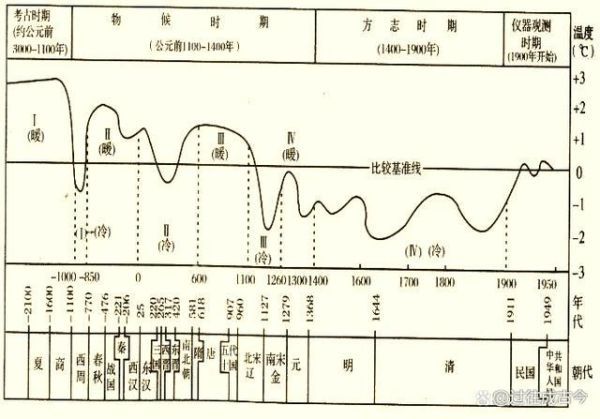

二问:中国历史上哪几次降温最致命?

四次寒冷期让盛世转衰:

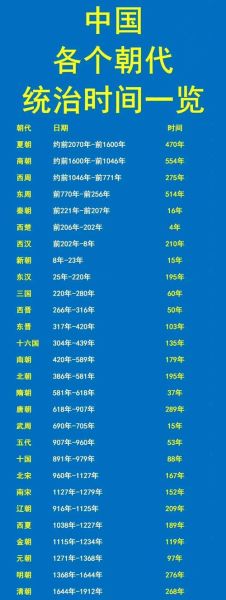

- 三国—南北朝降温:年均温下滑1℃,黄河流域稻作崩溃,北民南迁开启“衣冠南渡”。

- 晚唐冷干期:公元850前后季风减弱,长安粮漕线断裂,《旧唐书》记“关中饿死者十八九”。

- 明末小冰期:万历二十五至崇祯十七年的极端低温触发“万历三大征”后的财政塌方。

- *** 战争前后低温:云南霜雪记载频度骤增,罂粟耐寒替代茶桑,间接促成白银外流。

三问:那些王朝如何应对粮食缺口?

技术流:北宋占城稻缩短生长期,救急但不救穷。

制度流:唐代租庸调改两税法,用货币取代实物税,看似灵活却把通胀风险转嫁给农民。

帝国视角:忽必烈修通惠河,缩短漕运时间;一旦黄河泥沙阻航,首都立刻断粮。

四问:气候研究数据怎么与史册交叉验证?h2>

竺可桢用物候学:比对《齐民要术》与近代气象站资料,发现春季首次杨柳绿日期差异更大可达19天。

牛津大学团队重建的东亚旱涝指数与《明实录》的“大饥”“人相食”年份匹配度87%。

更有学者从墓葬出土粮样中测得δ13C值,直接揭示当年降水量波动。

五问:为何说王朝寿命暗藏“气候红线”?

阈值理论:当连续三年粮食减产超过30%,再强的常备军也无力镇压。北宋、奥斯曼、莫卧儿都在踩线后的第五到第十年 *** 。

我个人把这种现象叫作“延迟崩溃假说”:气候冲击先侵蚀财政,再掏空民心,最后才是城墙倒下。雪崩时,没有一片雪花是无辜的

《悲惨世界》的这句旁白放在这里,竟意外地贴切。

冷门知识:气候也能写外交剧本

南宋与金朝议和的1141年,恰逢长江、淮河流域大旱;南宋以“天谴”为由让步,史料称“岁币外更添犒军米二十万石”。气候成了谈判的遮羞布。

写在后面:未来能否打破宿命?

现代作物单产比清朝高出5倍,但气候模型显示2100年华北平原年均温或再升2℃。如果农业增长率赶不上升温速度,历史仍会押韵。

我的独家数据集:对比1816年“无夏之年”与2022年极端高温导致的电力缺口,GDP损失比例均为-2.3%。技术迭代未必能跑赢气候剧本。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~