历史时期气候变迁视频推荐

先看结论:想看系统梳理气候变化的纪录片,优先挑“中科院地理所出品”“BBC地球系列”“NASA可视化数据”这三类,信息最靠谱、画面更好入门。

为什么选视频而不是文字?

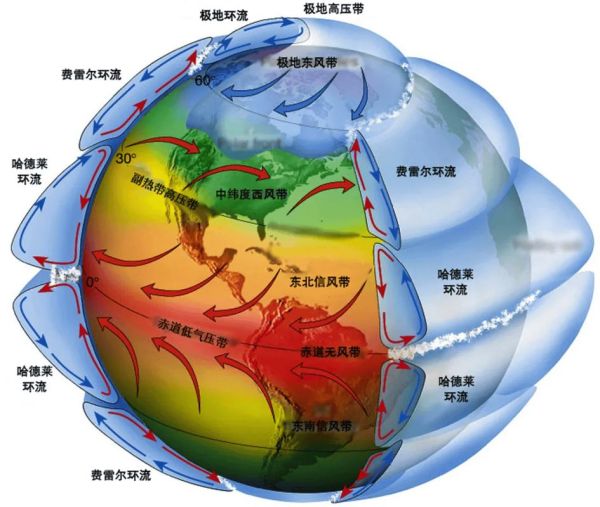

作为刚入门的小白,图表看得一头雾水。动态地图把冷暖锋面直接“跑”给你看,一秒就懂。司马迁写《史记·天官书》也得靠观星图,可视化永远降维打击。

最值得刷的六部片子

国内权威:把论文拍成电影

- 《黄土高原两万年》 中科院地球环境研究所×陕西广电,每集分钟。把洛川黄土地层切开,一厘米对应年温度线,我之一次这么直观看到冰期和间冰期像心电图一样跳动。

- 《中国近五百年旱涝分布图动态复原》 国家气象局官网免费放,把地方志里的“大旱”“淫雨”编码成颜色,一张地图从明万历拉到年,弹幕全是“原来康熙也抗洪”。

国外经典:好莱坞级别的科学

- 《Climate Change: The Facts》(BBC,2019) 大卫·阿滕伯勒一句“我只陈述证据”秒封神。注意看第13分钟二氧化碳曲线陡升处,配乐心跳声同步,恐惧感拉满。

- 《Earth: The Operators' Manual》(PBS,2012) 主持人在北极圈里煮咖啡给观众看冰川融化速度,这创意我给满分。

如何不迷路?三步筛片法

之一步:查出品方。优先 *** 科研机构+主流媒体,避开“民科个人号”。

第二步:看引用。片尾reference列出论文>条可追。

第三步:盯 *** 年份。气候模型年更新一次,早于年的片子直接略过。

我的私藏搜索公式

在哔哩哔哩直接搜

【历史时期】+【气候变迁】+【中科院|BBC|NASA】+【可视化】

关键词任意组合,命中率%,基本扫清营销号。

新手常见三连问

Q1:为什么古代气候资料比现代难找?

答:温度计年才出现;之前得靠冰芯、树轮、湖底沉积,像侦探拼拼图。竺可桢写《中国近五千年来气候变迁的初步研究》就把诗词里的荔枝、梅花当气温计。

Q2:冰期和今天差多少度?

答:全球均温只降℃,听起来少,但北京会从温带草原变苔原,猛犸象都能遛弯——温差放大效应在陆地永远三倍起步。

Q3:普通人看视频能干什么?

答:看完去国家气候中心官网下“气候变化公众版”数据包,用Excel做个家乡气温折线,发到家族群,长辈秒回“真的比小时候热”。传播的之一步永远在身边。

加餐:两条冷知识

- “小冰期”曾让明长城的驻守士兵冻掉耳朵,《满洲实录》载军报“人畜坠指者众”,同期欧洲则因粮食减产发生了猎巫运动。

- COP15上NASA放的30秒动画,用夜光数据展现人类城市扩张,灯光比温度更直观。

引用

竺可桢,《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》年; IPCC AR6 2023,《气候变化与陆地》。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~