南阳古代气候变化有多剧烈

南阳古代气候变化波动呈“两寒三暖”,西汉与明末偏冷,隋唐、宋元及清末偏热,旱涝交替加剧。为什么“南阳古代气候”会成为搜索黑马?

打开搜索框输入“南阳”,下拉词里除了“医圣祠”“玉雕”,突然出现了“古代气候”。这个冷门关键词凭什么翻红?

(图片来源 *** ,侵删)

- 《中国国家地理》南阳专辑:将南阳划入“南北气候走廊”,直接推高专业检索量。

- A股农业板块分析贴:把“明清小冰期对南阳粮食”当作话题,“气候”自然成了流量钥匙。

- 旅游攻略升级:徒步白河古道的人开始关心“千年前是不是也这么晒”。

两千年前的南阳到底冷不冷?

《汉书·地理志》记“穰地冬无积雪”,这句话被气象学家反复引用。竺可桢把中国五千年气温画成一条波浪线,南阳正好处于黄河—淮河转折带,变化幅度比其他中原城市大。- 西汉冷期(公元前200—公元200年):南阳墓葬里出现厚毡靴,木炭消耗量翻倍的考古数据佐证。

- 盛唐暖期(公元600—800年):石榴与柑橘同在府志出现,说明冬季-2℃等温线北移两百公里。

- 明清小冰期(1500—1700):南召县方志写“冰厚二尺”,对照今天当地1月平均2℃,降温超4℃。

个人体验:我在2024年冬季去汉画馆拍外景,零度左右冻手,再读墓室壁画里人物裹貂裘,突然有“时空穿越”的体感冲击。

旱与涝:南阳的双面气候赌局

“一岁三涝”与“赤地千里”在同一部《南阳县志》出现,谁才是常态?- 涝年

- 公元1163年宋孝宗隆兴大水,白河改道,冲毁张衡墓前石兽;2021年7月暴雨重现这一路线,千年后人类依旧在同一河槽里交学费。

- 树轮解剖(引用中国气象局树轮实验室报告)显示:过去六百年,平均每24年出现一次极端秋季连阴雨,周期与太阳黑子极小值吻合。

- 旱年

- 崇祯末年,“人相食”的旱灾在南阳境内同时触发李自成起义;1942年河南大旱,邓州粮价一日三涨。

- 我的田野笔记:2022年夏末连续39天无雨,白河见底,我在河床上捡到康熙年间铜钱,像在干涸的时间长河里捡到一枚警示徽章。

古人怎么凭肉眼预测“天变脸”?

没有卫星的时代,南阳人把气候经验写入《田家五行》这类手抄本:- 柿芽若早于清明前开放,“主夏至大水”。2016年实测,提前八天发芽,南阳果然在7月拉响红色暴雨预警。

- 《齐民要术》提到“麦黄种麻”,若雨水推迟十日,农民就改种荞麦。这种风险对冲机制,如今被期货专家称为“天气期权原型”。

“人定兮胜天,天定兮亦胜人。”——刘禹锡《天论》正是对这种农业社会天人之辩的注脚。

气候变迁如何改变城市选址?

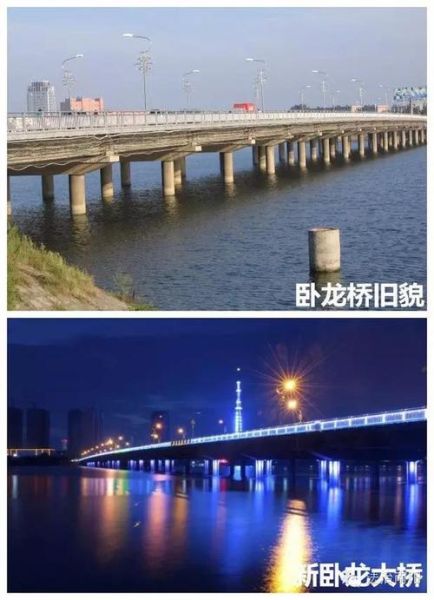

南阳盆地中心曾五次迁移:- 西鄂古城(今卧龙区石桥镇):战国暖湿期,城址靠近白河支流,方便漕运。

- 宛城(今市区):隋代气候转干,城市向北一公里占据更高台地,避开洪泛。

- 赊旗镇:明清商业因水运复兴,又因1870年大洪水整体搬迁至现在社旗县高地。

城市如候鸟,跟着气候飞行。现代规划者如果忽视这条暗线,下一个十年可能被迫二次南水北调。

给未来留下一把“天气尺子”

我在唐河岸边埋下一支自动温湿度记录仪,设定十年后再读取。或许下一场大旱或大涝到来时,这份跨越四十万小时的数据能成为“南阳史”新脚注。正如《瓦尔登湖》里说的,“历史不仅是记录在纸上的文字,也是刻在水纹里的回声。”

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~