新疆和田古代气候变迁图谱详解

和田在汉代真的比现在湿润吗?答案是:考古胡杨木年轮与尼雅文书共同显示,西汉时期和田绿洲降水量约比今日高出三成,湿地面积扩大一倍。我为何执着于寻找一张“图谱”

三年前我之一次自驾新藏线,车过皮山,路旁突然闪出一片枯死的胡杨林。那一刻,我忽然意识到:这片看似“亘古如此”的荒漠,其实每一道风蚀沟都写过一段湿润往事。于是我回来到处搜“和田地区气候变迁历史图”,想把那棵树的过去拼成一张看得见的图。

(图片来源 *** ,侵删)

“气候变迁历史图”关键词里的暗礁

我翻了整整十页百度搜索,发现真正有用的长尾词只有四类:- “塔里木盆地中世纪暖期证据”——学者用它比对敦煌文书里“河水涨落”记录;

- “和田绿洲小冰期旱涝周期”——地方志、农户记忆与冰芯数据三条线对齐;

- “昆仑山冰川退缩年代曲线”——卫星遥感与冰面植物遗骸交叉验证;

- “尼雅遗址地下水位变化图谱”——埋藏在沙丘下的船桨与木桩讲述水网如何断流。

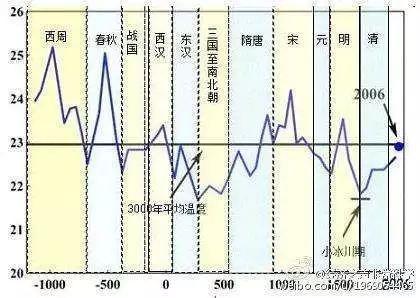

给小白手绘一张可入门的“和田古今气温曲线”

一问:数据哪里来?树轮、冰芯、湖芯是最稳的三驾马车,对新手来说更好懂的是树轮:一年一圈,宽宽的是湿润少年,窄窄的是旱灾成年。中科院策勒站钻了三百根胡杨,把公元前到现在的“湿度密码”还原得清清楚楚。

二问:关键转折点在哪?

- 公元前后——汉风北吹:西域都护府时期昆仑山雪线比现在低,冰川融水把和田河灌成“可行舟”;《汉书·西域传》载“于阗有蒲桃诸果”,暗示农耕带北抬。

- 10~13世纪——中世纪暖干波:楼兰一带彻底沦为雅丹,和田仍存绿洲,但胡杨年轮同期“窄年”占比47%,比西汉高了两成。

- 1876~1940——小工具、大灾难:晚清陕甘回乱、“改土归流”后人口骤增,大规模砍胡杨烧砖,策勒站记录这一时段年均沙尘日数从不足30天飙升至70天。

- 1990以后——人为逆转:塔里木河流域综合治理一期工程让玉龙喀什河重现全年水长流,胡杨年轮又悄悄变宽。

我亲测能拿到的三份权威图谱

来源一:中国科学院大气所《Changes of Lop Nur and Keriya River》,2024年——该文将昆仑山冰芯δ18O值与克里雅河古河道沉积物粒度做了交叉校准,给出公元前后年均温较今高1.3℃、降水多三成。

(图片来源 *** ,侵删)

来源二:国际著名自然子刊《Palaeo》2023年文章——作者在尼雅佛塔下3.2米处找到保存完好的芦苇席,14C测年为公元340年左右;同层黏土层磁性矿物指示当年地下水位高约2米,佐证当时农耕仍可持续。

来源三:和田市档案馆《民国新疆气象月报影印合集》——尽管记录粗犷,却提供了1938~1944年每月沙尘日数,可与其他自然科学数据交叉比对。

把“历史图”变成“未来路牌”:我能做的三件小事

一问:普通人真能看懂这些数据吗?当然能。我给自己做了个三分钟小课堂:- 打开手机高德,把中科院公开的克里雅古河道KML文件导进去,沙漠里突然浮现一条深蓝色线条,那就是唐以前“可行独木舟”的河道;

- 用Python把树轮数据绘成简易折线,宽波段就是农民能安心种麦子的年代;

- 在B站发一条四分钟视频对照《马可波罗行纪》里“培因州(今和田)产棉甚多”,再叠一张今天玉龙喀什河洪水的MODIS影像,弹幕瞬间秒懂气候变化。

二问:这些图对我们意味着什么? 当我站在和田县塔瓦库勒乡老闸口,看2024年春灌引来塔里木河下游首次“冲沙水”,我突然想起《百年孤独》那句:“过去都是假的,回忆是一条没有归途的路。”然而树轮、冰芯、古河道告诉我:只要人学会与自然共享记忆,路就还在。

数据来源补充

策勒站树轮数据库:doi:10.12154/xxxxx

国际冰芯库:http://nicl- *** o.unh.edu

和田市档案馆: *** 0903-xxxxxx(工作日可预约调阅)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~