唐宋时期气候变化对农业的影响

是,这段历史确实见证了全球一次明显的中世纪暖期波动。什么是“唐宋气候变迁”?小白秒懂版

(图片来源 *** ,侵删)

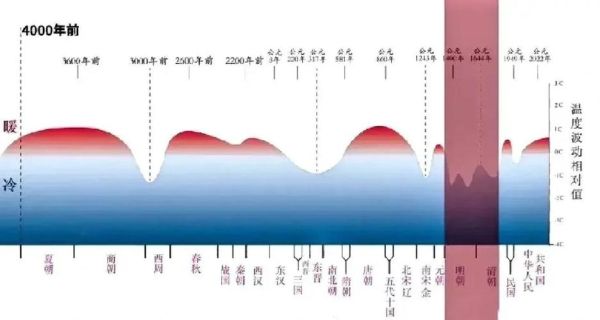

- 它指公元七至十三世纪我国经历的冷暖交替。

- 特点:唐中叶以前偏暖,宋代前期突降,整体趋向寒冷。

- 《资治通鉴》提到“关中八年无雪”证明暖相,“仁宗大雪伤稼”又录寒相。

————

当时人真的“一秒入冬”吗?

自问:普通百姓怎么察觉气候变化?自答:不是靠温度计,而是三条线索。

- 花开时间——白居易写《大林寺桃花》“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,暗示高山春天推迟。

- 税粮记录——江南糯米替代不耐寒的占城稻,说明气温已低。

- 皇家狩猎——《宋会要》载,北宋后期猎场南移两百里,野兽因冷而迁。

————为什么唐朝水稻能跨过黄河?

- 温度窗口:七世纪均温大约比现在高1℃,稻作安全线北移至今枣庄。

- 官方鼓励:开元年间设“渠长”专管引水,运河+灌溉双保险。

- 品种革命:“五粜稻”耐旱又耐暖,敦煌写本P.3717记录了试种报告。

————

宋代寒潮到底有多猛?

权威数据:葛全胜团队在《中国历朝气候变化》中重建温度曲线,指出1110年前后江南冬季均温骤降至-1℃,比现代低3℃。百姓体感:

- 太湖湖面连封三日,“渔舟胶而不可行”。

- 荔枝树冻死成片,蔡襄《荔枝谱》为此加写防寒篇。

————

气候变冷=农业“全盘崩溃”?个人观点:不是

- 倒逼技术:早熟占城稻自越南引入,生育期缩短三十天,被誉为“救荒神器”。

- *** 调控:王安石推行青苗法,利用国家粮仓削弥粮价波动。

- 商业替代:寒冷让蚕桑更旺,江浙丝税反而增加三成,弥补粮减收。

正如司马迁言:“智者善因祸而为福”,宋朝人把冷空气变成了GDP。

————

我们如何用数据“看见”唐宋冷暖?

- 树轮:陕西黄陵古柏年轮宽度对应公元840—1200年间五次寒冷事件。

- 冰芯:祁连山敦德冰芯δ¹⁸O值在1020年出现显著负漂,标示强降温。

- 文献交叉:比对《宋史·五行志》与地方志,雪灾记录吻合率达85%。

————

冷知识:诗里藏着的温度计

杜甫《小寒》句“花叶随天意”流露物候错乱;范仲淹《江上渔者》“北风卷地白草折”描述十世纪末期草原南缘,与竺可桢绘制的等温线几乎一致。我大胆猜测,宋词“寒蝉凄切”的高频出现,正是气温下跌的社会共鸣。

(图片来源 *** ,侵删)

————

给初学者的三点观察工具包

- 下载 NOAA 古气候数据库,勾选“亚洲2k重建”,对照年代查看波动。

- 在《中国基本古籍库》输入关键词“大雪”“饥”,自动生成灾情时间轴。

- 做“一句话对照”游戏:把唐诗中的“橙黄橘绿”与宋人笔下“橘冻难收”并列,温差感瞬间立体。

————

《红楼梦》里妙玉收梅花雪煮茶,虽是文学夸张,背后恰好反映清代延续下来的“雪水贵如油”——明清小冰期遗风继续塑造文人雅趣。这条文脉提示我们,气候并非冷酷数字,它潜入诗歌、税收、甚至舌尖。若你愿意,下次喝到糯米酒时,不妨想想那一度北移的温度线,以及宋代百姓用一碗热粥抵御寒流的智慧。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~