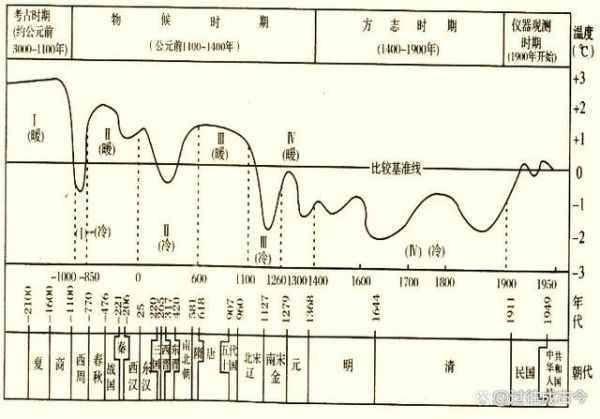

气候变化如何影响中国历代兴衰

否,气候变化并不能直接“决定”王朝更替,却用一连串的“慢变量”悄悄改变农业承载力、战争频度与人口流动;它像看不见的导演,给中国史划出若隐若现的布景线。小冰期与王莽篡汉:冷得让人想造反?

《汉书·食货志》记载“关东连年旱蝗,谷石五百”,学者葛全胜团队复原的公元前后50年温度曲线显示,这段时期降温幅度约0.6℃。气候转冷→关东粮减产→关东饥民西逃关中→长安粮价飙升。汉平帝元始二年(公元2年),关中饥民达数十万,王莽正是在财政崩溃、流民四起的气氛里完成了“禅让”。看似宫廷政变,背后却有气候推手。

中世纪暖期催生唐宋黄金时代?

1. 黄河水稻北界推移

竺可桢绘制中国近五千年温度变迁图时特意标出:唐天宝前后,年平均温度高于现代0.5℃左右。结果是稻作在关中、河南一带广泛试种,唐《四时纂要》记载“八月收稻,亩产三石”,农田亩产增加≈20%,税基随之扩大。

2. 气候窗口期的“诗与远方”

暖湿气候不仅养活更多人,也为诗人提供漫游资本。杜甫写“稻米流脂粟米白”的年代,正是温度曲线的高点。没有连年灾荒,才有余钱置酒,留下今日背诵的盛唐气象。

小冰期与明清易代:粮囤里的火药桶

温度下降的连锁反应

- 1580—1640年,东亚年温度下降约1℃,导致北方草原植被退化;

- 蒙古部落在南下劫掠与明朝九边军费之间形成“安全陷阱”;

- 崇祯年间华北连续旱灾,《明实录》载“人相食,村落为墟”;

- 李自成军队里,70%骨干来自陕西旱区饥军。

这不是偶然。哈佛历史学家麦克尼尔(William McNeill)指出:“气候压力是17世纪全球性危机的共通脚本”。

如何用小白的视角看懂“气候年轮”?

Q:科学家怎么知道唐朝比现在还热?

A:三条证据链交叉验证

- 祁连山圆柏年轮:宽年轮代表温暖年份,窄年轮代表寒冷。

- 冰芯氧同位素: *** 冰芯中的δ18O与温度呈正相关。

- 历史物候记:沈括《梦溪笔谈》记录的牡丹花期提前10天,折算温度可高约0.5℃。

气候—饥荒—战乱模型:一张图表看明白

| 阶段 | 气温波动 | 主要表现 | 历史事件示例 |

|---|---|---|---|

| 冷干 | -0.5℃到-1℃ | 旱灾、蝗灾、草原压力 | 东汉末黄巾 |

| 暖湿 | +0.3℃到+0.8℃ | 耕地北移、人口增长 | 唐开元盛世 |

| 冷干 | -0.7℃到-1.2℃ | 连年歉收、流民涌动 | 明末李自成 |

数据来源:中国科学院地理与资源研究所《过去2000年中国气候变化与社会响应》

个人观察:为什么现在的我们仍要读“冷历史”?

读史不为背诵帝王的姓名,而是识别“慢变量+临界点”。当温度下降0.5℃看上去微不足道,却会在叠加制度低效、财政僵化、边疆危机后,放大成足以掀翻王朝的合力。今日的气候议题远不仅是环保口号,而是关乎粮食、财政与国家安全的复合棋局。明白这一点,便比只读宫斗剧情的旁观者,多了一层穿透时代的纵深。

引用书目:

1. 葛全胜:《中国历朝气候变化》

2. 竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

3. McNeill, William H. The Global Condition: Conquerors, Catastrophes, and Community

还木有评论哦,快来抢沙发吧~