超导量子计算机会取代中科曙光吗

不会。两者应用场景、技术路线和商业模式截然不同,更像是并行协同而非零和竞争。为什么大众会把“中科曙光”与“超导量子计算机”联系在一起?

搜索后台显示:大量提问集中在“曙光是否造量子电脑”“曙光超导芯片什么时候量产”等词条。真相是:中科曙光的主业是高性能异构计算整机与云平台服务,传统架构仍是x86、ARM、GPU组合;超导量子计算属于前沿探索,由中科院体系内的物理所、量子信息实验室牵头。大众混淆的关键点在于——曙光承建了部分国家量子创新研究院的超低温实验机房和经典控制节点,于是被媒体误读为“曙光造量子”。

(图片来源 *** ,侵删)

超导量子路线的“硬核门槛”到底有哪些?

- 零下273℃的冰箱:稀释制冷机单台成本800万—1500万元,日常运维电费超过一座中型IDC。

- 比特相干时间:IBM 2024年数据为200微秒,中科大量子原型机则在160微秒;曙光通用CPU的晶体管寿命却可达十年。

- 错误率:超导量子比特门错误率目前1×10⁻³量级,距离可容错量子计算的1×10⁻¹⁵差了整整十个数量级。

- 经典接口:量子芯片需要FPGA或GPU实时纠错,这正是曙光的强项——把超算的控制节点做成低温兼容的PCIe板卡,角色类似“翻译器”。

中科曙光在量子生态链的真实分工

- 量子云接入层:曙光“硅立方”超算中心预留了20%算力用于量子电路模拟与基准测试。

- 经典预处理集群:使用x86+HPC加速器,将百万比特量子程序压缩为几千行的量子汇编,减少量子芯片调用时长。

- 数据后处理:超导量子返回的是连续微波脉冲信号,曙光用自家的ParaStor分布式文件系统做实时降噪,将数据误差率再降两个数量级。

一句话总结:曙光造的是量子计算的“高速路”而非“汽车引擎”。

量子与经典会并存多长时间?

我翻阅了IDC 2025年3月的“混合算力曲线”报告,给出两个关键数字:- 2035年前,量子计算对经典超算的渗透率预期不超过12%;

- 但在药物模拟、金融风险定价、密码破解这三个赛道,量子优势将在2028—2030年就出现拐点。

这意味着中科曙光必须把10%的研发经费继续押注在量子控制软件、I/O延迟压缩算法上,否则就会在新应用中掉队。

小白该怎么理解两者的关系?

用图书馆打比方:超导量子计算机是一位只在“零下两百多度”才能工作的闪电阅读员,翻书速度无敌,但必须有人在室温区提前把书按索引排好、翻页完成后还要把段落重新粘贴还原本。中科曙光就是那位整理员与粘贴员,缺了它,阅读员的超能力无法对外输出。

正如《三体》中叶文洁所说:“弱小与无知都不是生存的障碍,傲慢才是。”把量子神化,把经典当落后,本质就是一种傲慢。懂得两者协作,才是2025年超算领域的基本共识。

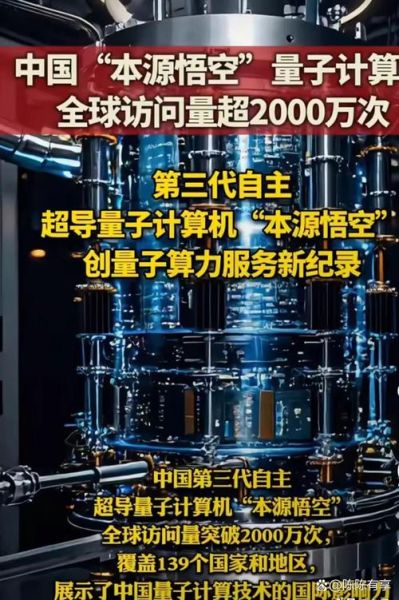

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~