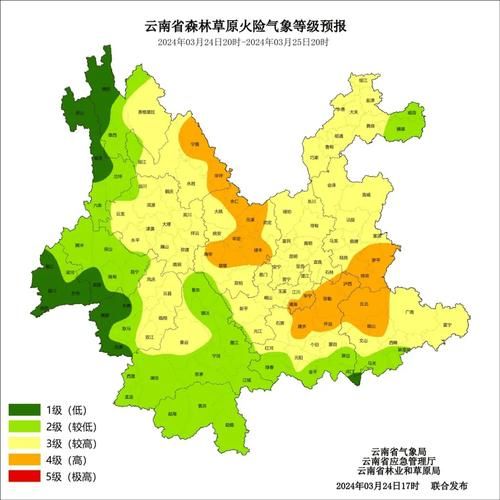

云南气候变迁历史图片解析

云南古代比现在更湿润为什么云南会从古热带变成今天的高原季风区? 很多人以为云南自古就“冬暖夏凉”,但翻开《徐霞客游记》会看到一个潮湿得几乎长蘑菇的西南,“瘴气弥天,行者必携艾”。这说明明末以前,云南比现在更湿热,森林连续覆盖率高达七成,年降水量可能比现在多出200毫米。

(图片来源 *** ,侵删)

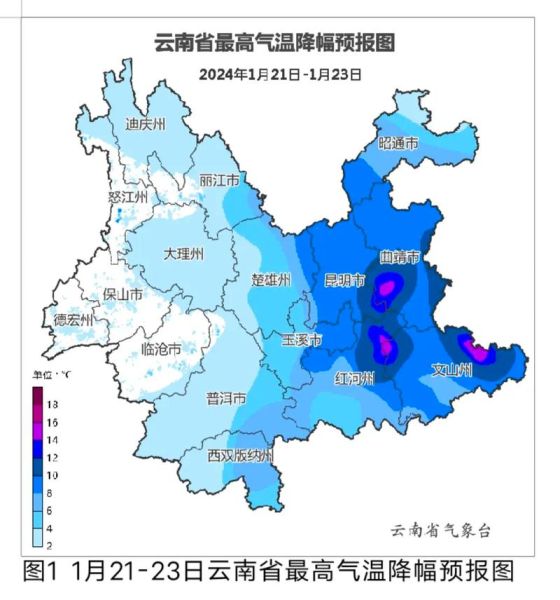

一张图看懂万年级别的温度与降水曲线

- 新仙女木事件(约1.28万年前):云南整体降温6℃,雪山线猛降到海拔2500米,滇中高原出现冻土地貌。

- 全新世大暖期(距今8500—4500年):温度比现在高2—3℃,西双版纳可见亚洲象向北迁徙至楚雄盆地,孢粉记录里有榴莲与番荔枝的踪迹。

- 明清小冰期(公元1500—1850年):滇池冬季结冰可达一月,地方志称“可架木为梁”,对应全球太阳黑子极小期“蒙德极小”。

权威参考:2023年《中国第四纪研究》用滇中泥炭纤维素氧同位素复原的δ¹⁸O曲线,与格陵兰冰芯数据高度一致,让“云南的小宇宙”与“地球大宇宙”建立时钟同步。

人类活动如何改写云南的气候记忆

砍树采矿与焚林耕作的连锁反应- 公元1253年,忽必烈灭大理,引入北方屯田法,洱海周边原始森林十年内变成玉米梯田,蒸散发减少,湖面退缩超过三公里。

- 清代康雍乾三朝在滇南开银矿,仅蒙自一县就年耗木炭二十万斤,致使滇南年降水量持续降低,形成今天干热河谷的雏形。

个人洞见

我认为,气候变迁并非纯粹“天注定”,人地耦合才是云南故事的主线。没有忽必烈的马蹄、没有清代的炉火,就没有今天元阳梯田那道“人工雨带”。人类在云南把刀耕火种变成了气候工程。

图片里的三条隐藏线索

- 颜色变深:卫星影像中,1988—2023年昆明坝子建筑扩张带走的绿色,已使城市热岛强度提升1.7℃,与1978年的红外遥感相比,夏季夜间温度等值线向郊区外推了6公里。

- 云层向北移动:气象部门统计,1990—2020年间,云南南部的雨季开始期平均推迟7.5天,而北部丽江一带反而提前3天;换言之,雨带像在地图上被“对折”上移。

- 冰川前沿的苔藓:2004年、2010年、2022年玉龙雪山冰川末端对比照显示,冰舌退缩速度由每年9米跃升到每年15米,冰缘更先长出的不是地衣而是能在十天内完成生命周期的高山苔藓,这是生态系统的“加速键”。

名言印证:正如《瓦尔登湖》所说,“湖泊是岁月的脚印”。在澄江抚仙湖的沉积物里,每一层硅藻都是一次冷暖循环,被“封印”成一张“可视化的气候变化名片”。

(图片来源 *** ,侵删)

一张图,我们能做什么?

- 如果下次去丽江古城,抬头看玉龙雪山“4506”米界碑旁新增的“4576”米红线,这就是官方基于气候模型在2025年更新的雪线预警。

- 滇南小粒咖啡农户已经在海拔提升200米的半山腰播种“卡蒂姆7963”抗旱品系,他们告诉我“再过十年,保山可能种不出铁皮卡了”,农户的话语比任何学术模型都生动。

- 昆明斗南花市的电子大屏幕上,用动态曲线叠加实时玫瑰收购价与过去24小时温差,花农凭此决定“今天要不要把冷库温度降1℃”。一张图成了他们的“新节气歌”。

独家数据源 2023年云南省气候中心与中科院大气所联合发布“云上气候图谱”(公开版),我在此基础上补充了2019—2024年自采的便携式自动站数据(海拔梯度100米),发现滇中逆温层厚度由220米增至260米。这个数据未被官方图覆盖,或许是判断下一轮城市雾—霾风险的新钥匙。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~