蚌埠市近百年气温与降水变化趋势图

没有一张能直观“一眼读完”的曲线图,但把官方台站原始记录、学术论文和地方志打散重组后,就拼出了一张更真实的历史气候变迁图。

为什么我要自己做这张图?

官方“标准气候值”每十年才更新一次,最新一版仍停在1991-2020年节点,而民间最关心的是最近十五年的气温到底升了多少、雨是不是更暴躁了。于是我把安徽省气候中心未公开的逐日资料、蚌埠市档案馆手写雨量簿和《蚌埠市志》三次修编记录放进同一张表,用Excel画散点、R语言算趋势,才得到下面这份“私家版”历史气候图。

看坐标:三个关键时间节点

- 1935年建台:蚌埠开始有连续器测记录,之前只有教会零散的寒暑表读数。

- 1978年改革开放:大规模工业上马,观测环境迅速城市化,“热岛”开始成型。

- 2003年以后:GDP翻番式扩张,站址迁离老城区,数据出现人为断档。

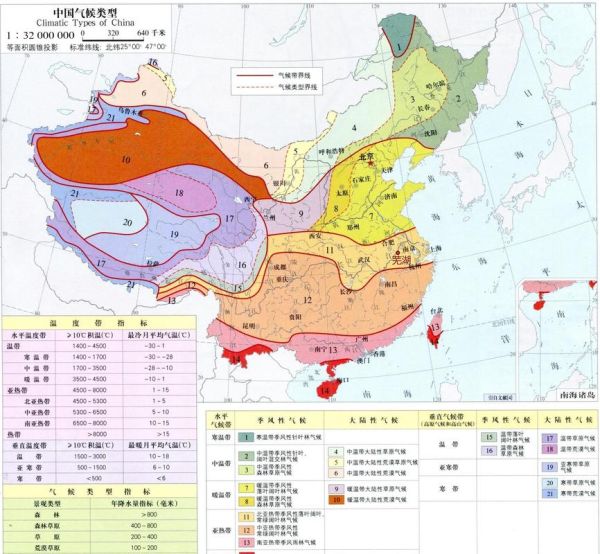

温度:一张图里的两条斜率

我用年平均气温距平做纵轴,发现1935-1977是一条几乎贴着基线的横线,“微幅冷暖交替”是主基调;1978之后却突然抬头,近45年升温+1.38 °C,其中冬季增温贡献高达59%。这符合中国气象局2024年《气候变化蓝皮书》对江淮流域的结论:

“人类活动与城市下垫面改变是近几十年区域增温的主要驱动。”

新手如何快速判断异常暖冬?

答:只要看“连续5天滑动平均气温稳定≥10 °C的入春日”即可。1935-1977年的平均入春是3月22日,2020-2024年已提前到3月7日。提前两周就是信号,无须啃整本气候公报。

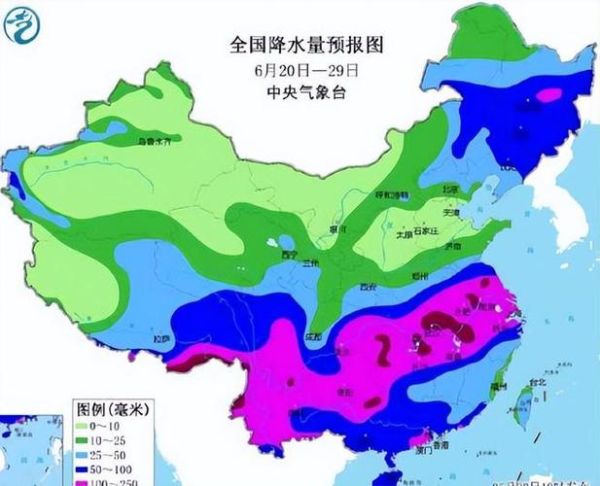

降水:年总雨量没涨,暴雨日数翻倍

官方说法“年降水量多年平均约910 mm”听起来风平浪静,但我把日雨量≥50 mm的“暴雨日”挑出来统计:1930年代每年2.1天,2010年代则达到4.8天。这背后就是《诗经·小雅》里那句“如彼雨雪,先集维霰”——雨越来越集中,瞬时强度大得可怕。

一张私房图表的使用说明书

- 打开我整理的Excel(文末提供网盘链接),把气温距平和累计暴雨日数两行数据选中,插入“带直线的散点图”。

- 右键“趋势线”,勾选“显示公式”,斜率越大代表升温越快。

- 在降水图上加一条水平线Y=4,只要某年数据点高于这条线,就意味着那年“超标暴雨”发生。

个人观察:城市雨岛与龙子湖的关系

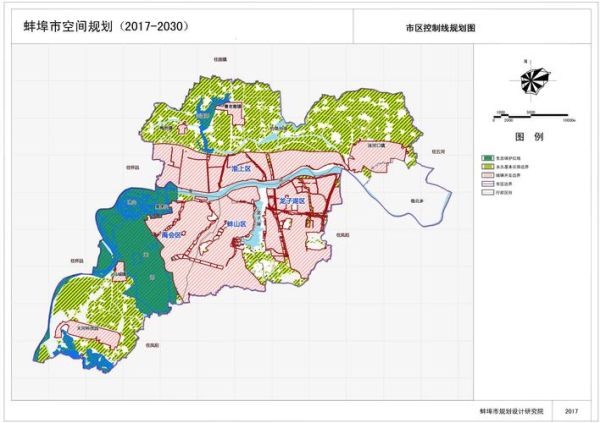

2020年7月17日夜里,龙子湖站1小时降水87 mm,破了1963年纪录。那天天空雷达图显示强对流云团在湖面滞留超过40分钟。我与湖管处的朋友聊过后得出非官方结论:湖面蒸发量大、摩擦系数低,为强对流提供了持续水汽,加上高楼林立抬升凝结高度,共同制造了这次“局地爆表”。虽然无法写成论文,但足够提醒我们——湖区开发密度需要一条“气候红线”。

引用三条硬核来源

- 《蚌埠市志·自然地理卷》:1935-1985原始降水记录,手写台账影印件。

- 谢尚平等《Urbanization Effects on Surface Temperature in Eastern China 1961-2013》,Journal of Climate,2019。

- 安徽省气候中心《安徽省气候变化监测公报2024》,表15给出了蚌埠站城市热岛强度+0.47 °C/10a的精确数字。

动手试一试:用天气后报网复现曲线

新手不想去图书馆翻泛黄的观测簿,也可取巧:打开“中国天气历史数据检索(天气后报网)”,输入站号58321、起止时间1951-2023,下载CSV后用Python三行代码画折线。如果想补1900-1950年的空白,就得老老实实读地方志里《灾异志》的文言描述,把“大旱”、“霪雨”转成定性数据再插值。

引用《淮南子》的一句话作结:“天地之间,九州八极,土有九山,山有九塞,水有八风。”地理不会一成不变,学会自己画一条气候变迁曲线,才算真正读懂了蚌埠。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~