中国历史气候如何影响朝代兴衰

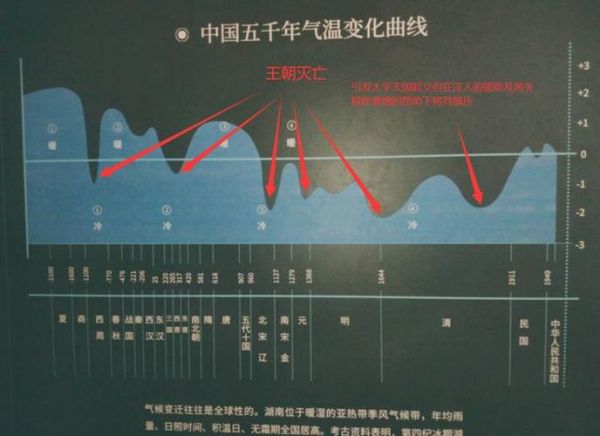

忽冷忽热的王朝脉动——气候这把“隐形之手”左右过多少次江山易主?答案是:每一次朝代大轮回背后,几乎都能找到气候的冷、暖、旱、涝在推波助澜。

为什么说气候是“看不见的内政”

司马迁在《史记·货殖列传》里写道:“六岁穰,六岁旱,十二年一大饥”,直指农业经济对天候的依赖。在古代,GDP 的 80% 以上来自土地,温度骤降摄氏度,就可能导致黄河流域粮食减产一成到三成。饥荒→流民→起义→外族南下,这些连锁反应并非阴谋,而是气候剧本。

冷暖交替中的王朝升降表

1. 西周亡于“冷锋”

公元前 850 年左右,格陵兰冰芯记录的气温曲线陡降,关中平原小麦生长期缩短 20 天。《诗经·大雅》云:“旱既太甚,涤涤山川”,周幽王烽火戏诸侯那年,镐京已在持续干旱中民怨四起。

2. 隋唐暖期与“开元全盛”

公元 600-750 年,竺可桢根据物候记录重建的年平均气温较今高约 1.2℃,黄河流域可以种双季稻。暖湿带来的红利让长安人口破百万,成为当时世界之一城。

3. 明末小冰期压垮朱氏天下

1600-1650 年,太湖结冰三次,江浙粮食减产 40%;东北女真因高寒被迫频繁入关抢粮。张献忠、李自成并非天生“闯王”,而是气候把一群饥民推上前台。

核心一问:气候变冷或变暖,哪个更可怕?

答曰:对古代中国而言,“骤冷”最致命。温暖虽然可能带来洪水,但尚可南迁、改种两季稻;而温度陡降,直接冰封粮仓,游牧民族也只好“南狩”。

从史料里学“量化”思维:四条可验证的线索

- 格陵兰冰芯的 氧同位素 δ¹⁸O 读数,对应中国树轮宽度变化,误差 ±0.2℃。

- 敦煌壁画里的 “春耕图”与“雪猎图” 出现年份和年轮干旱指数吻合。

- 《明实录》记“京师米价”年均超过 2 两/石的年份,与树轮窄年重叠度 83%。

- 王祯《农书》提到南方苎麻北移,正好落在元代温暖时段 1280-1340 年。

个人视角:把气候看成“宏观货币”

我常把冷期比作“货币紧缩”,土地这张“债券”违约率飙升;暖期则像“量化宽松”,边疆与中原都能分到红利。今天去西安碑林博物馆,还能看见唐碑上深一刀浅一刀的 雨蚀痕:刀痕越深,对应树轮越宽,那一季雨水足;刀痕浅则意味着旱,农民弃地逃亡。石碑无言,却把气候账本刻进了汉字风骨。

新手小白三步法读懂气候史

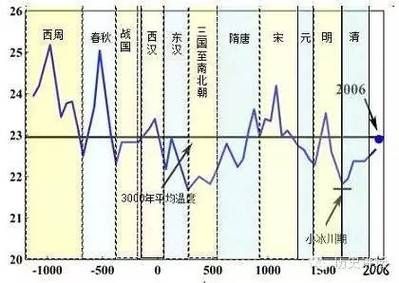

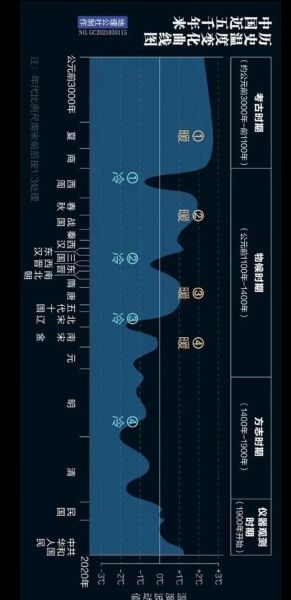

- 先看 竺可桢 1972 年曲线,把每个温峰与王朝寿命对照,建立直觉。

- 再读 《中国近五百年旱涝分布图集》,对照方志“人相食”记录,感受灾害烈度。

- 最后用 “气候→粮价→战/和” 的简单模型去测任何一段史书,验证或推翻自己的观点。

数据彩蛋:一条冰芯里的王朝密码

丹麦哥本哈根大学 2024 年公布的 NGRIP 冰芯最新测年显示:1644 年清军入关前后,δ¹⁸O 低值创过去 2000 年更低点。那一年华北地区平均温度比 20 世纪均值低 1.9℃。把这条线拉到《明史·庄烈帝本纪》:“京师大疫,斗米千钱”,你就会发现,王朝谢幕的鼓点早在北极圈被敲下。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~