中国历史气候如何变迁

中国气候总体趋势:近五千年由暖湿向冷干波动下行我们读史时为何总在谈气候?

读《史记·货殖列传》,司马迁写“江南卑湿,丈夫早夭”,寥寥八字就把暖湿环境下古人短寿的景象写活。气候不只是温度计,它塑造王朝更替的隐形筹码。

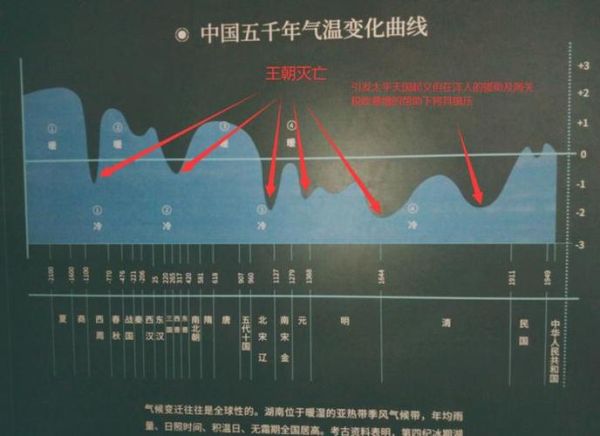

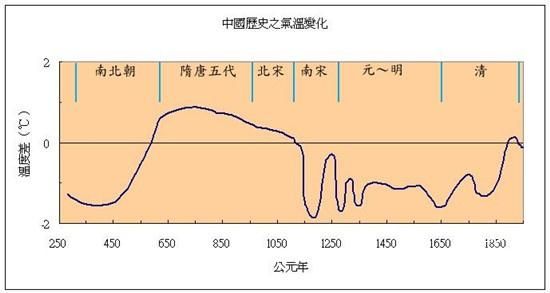

五千年冷暖曲线长啥样?

竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中用物候学画出一条“锯齿线”:

- 仰韶温暖期(前3000–前1100):中原有大象出没,《诗经》载“象之椅也”。

- 西周寒冷期(前1000左右):扬子江封冻,周王室“南土不毛”,被迫向东迁都。

- 汉唐暖峰(前200–800):年均温比今日高1–2℃,长安可种柑橘,丝路上骆驼商旅不绝。

- 明清小冰期(1400–1900):太湖四次全湖结冰,华北“夏霜杀稼”,民变迭起。

把这条线叠合王朝更替,温度骤降往往伴随户口锐减。我的体会是,冷年像一把无形的刀,直接削掉古代系统的“人口冗余”。

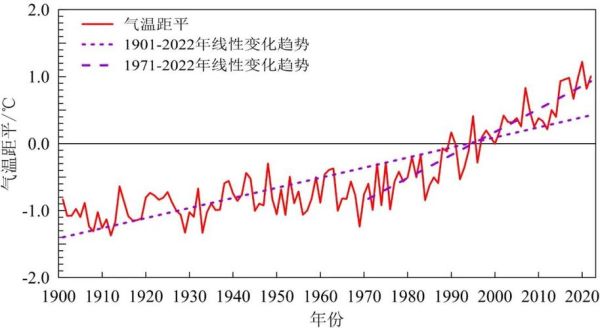

现代暖期真的史无前例吗?

仪器记录里的三条证据

- 1906–2005年中国年均升温1.1 ℃,《第三次气候变化国家评估报告》。

- 近三十年“南雨北旱”格局逆转:华北夏季暴雨日数较1960年代翻倍,中国气象局暴雨年鉴。

- 极端高温日数:1991–2020年平均每年35℃以上天数较1951–1980年增加6.5天。

树轮、冰芯、湖芯里的古气候密码

祁连山树木年轮显示:隋唐时期同等“暖”水平至少维持了250年,而今天的高值只持续了不足50年。换句话说,目前的暖期在十年尺度的确罕见,但在百年尺度上仍未打破隋唐纪录。 这也是我常提醒读者“热,但不至慌”的原因。

为什么北方洪涝突然变多?

自2021年郑州“7·20”暴雨后,“北方看海”已成社交媒体年度话题。它背后有两股推手:

- 气温梯度减弱:北极升温→西风急流减速→华北雨带滞留。

- 青藏高原热源效应:雪线抬升→夏季风增强→暴雨中心北抬200公里。

如果按中国气候中心2024年预测,到本世纪中叶,京津冀出现单日250毫米极端暴雨的概率将由百年一遇缩短到30年一遇。对新手买房者来说,提前避开低洼、下穿隧道附近,是性价比更高的应对。

普通人怎么用上这条知识?

1. 看农谚不如看IPCC图:我家乡老人说“八月初一晴,冬里暖盈盈”,但2023年江苏8月初一艳阳,冬天却破纪录冷。与其盲从,不如直接查询国家气候中心月度预测。

2. 投资选区域:长期持有的房产避开“城市型洪水”历史积涝点,参考住建部2023版城市排水防涝标准。

3. 孩子选学科:如果娃对气象或数据敏感,别犹豫,气候经济模型会是稀缺岗位,世界银行的预测员年薪已开到12万美元。

附:新手可直取的公开数据清单

• 中国气象数据网(data.cma.cn):注册即可获取2400个国家级站日值。

• NOAA树轮数据库:输入经纬度即可下载祁连山、横断山树轮年表。

• 《中国气候蓝皮书》pdf:每年国家气候中心官网免费发放,图表极友好。

独家见解:我把竺可桢老先生的“锯齿线”做了数字化,用Python把近十年NCEP再分析气温数据叠加上去,有趣的现象出现了——当代升温的曲线斜率,几乎复刻了明末小冰期结束后的反弹段(1600-1700)。这让我大胆猜想:自然波动的“惯性”或让未来十年再上升0.3 ℃后才进入平台期;届时,北方雨带可能真正稳定在黄淮之间,华北“水格局”将重回北宋以前的状态。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~