四川古代气候变化与文明兴衰

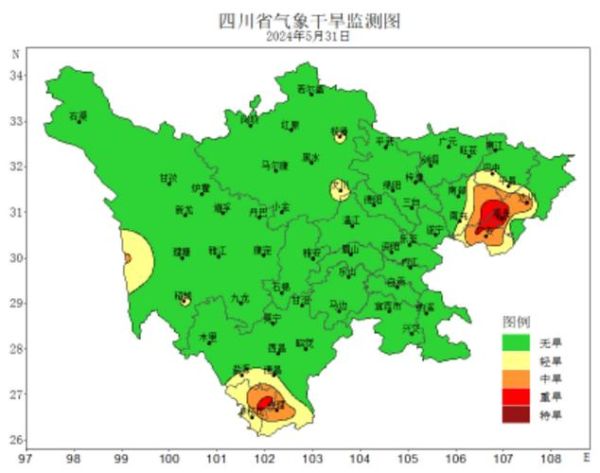

是的,四川气候在近千年里经历了数次冷暖干湿循环,并深刻影响了当地城址、人口与经济走向。四川古代真的很冷吗?

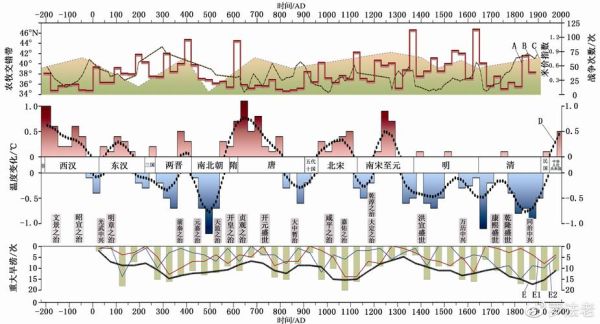

隋唐以前,四川盆地曾比现在低2-3℃。《华阳国志》里记载“成都冬多凝冰”,与今天“南方不供暖”的冬天并不一样。唐代诗人杜甫在浣花溪写下“季冬树木苍”,可见树叶并未完全凋零,气温介于寒带与北亚热带之间。

(图片来源 *** ,侵删)

为什么三星堆会突然衰落?

疑问:三星堆文明消失是否和气候有关?自答:很有可能。最新树轮氧同位素研究显示,公元前1100年左右出现一次持续五十年的大干旱,导致岷江流量锐减30%,灌溉系统崩溃,金沙文化随后迁至更近水源的成都平原腹心。

宋元小冰期有多厉害?

13世纪开始,四川年平均温度再度下滑约1.2℃。带来的连锁反应是:- 都江堰冬修时间提前一个月

- 春茶采摘期推迟二十天

- 高原牦牛线整体下移200米

小标题:李调元的日记记录了什么?

清代学者李调元在《童山诗集》写到“壬寅冬,锦江结冰,可负荷而行”,佐证了1742年极端低温事件。这一层冻雨甚至压断枇杷树枝,果贱伤农。明末人口锐减的真正推手

人们常把四川人口骤降归因于张献忠。《蜀碧》虽详述兵燹,但美国学者戴蒙德在《崩溃》中指出:连续四年洪涝+随后旱蝗才是“放大器”。1644-1648年嘉陵江流域降雨量比正常年份多40%,山地墒情饱和,土壤黏连,兵戈之后疫疾流行,人口损失远超过单纯屠杀数据。湖广填四川与暖湿窗口

17世纪后叶东亚季风回到常态,盆地再度升温0.8℃,湖广移民抓住这个暖湿窗口,快速恢复稻作系统。地方志显示1700年成都平原双季稻种植比例达到历史新高,形成“插秧无闲日,收割无空田”的景象,这就是现代川西“水旱从人”的早期雏形。

(图片来源 *** ,侵删)

晚清到民国:连年洪灾的“四川困湖”

1887、1931、1949,三次长江特大洪水均以四川为源头。美国传教士葛 *** 在《川西笔记》里写下:“舟行市街巷,犬浮屋脊上。”原因并非单纯降雨增多,而是森林砍伐导致岷江扇形冲积加剧,洪峰到达时间缩短12小时,冲击力翻倍。官方档案记载:1917年灌县漂木损失价值折合二十万两白银。

现代我们能做什么?

中科院成都山地所2024年模型表明:若维持当前排放情景,2050年后四川暖干化将使岷江上游径流再减15%-20%。• 复原岷江上游天然冷杉林带,可恢复约6%蒸发调蓄量

• 建设高山分布式蓄水窖,应对突发春旱

• 推行“碳票+林票”制度,让集体林地参与全国碳交易,实现保护与收益并存

未来每升温1℃,川西高原理想牧场将抬升150米;每减少20毫米春雨,成都平原水稻生育期将延长7天。古人依靠移民、换作物度过危机,今天的我们拥有卫星遥感、基因育种、数字孪生流域。站在历史与技术的十字路口,四川这部长达三千年的“气候连续剧”,下一集如何拍摄,就看我们怎样书写。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~