阜新近六十年气候变迁趋势图解

近60年阜新的年均温上升1.4℃,极端高温从38℃跃升至42.1℃气候档案里都记了什么?

过去很多人以为“气象站”只是记录下雨不下雨,其实它像一部不间断书写的日记,把阜新从1954年到今天的日照、蒸发量、风速、大气湿度逐小时留下手稿。阜新市气象台官网公开的数据库里,最早可追溯到1970年的纸质记录扫描件,这就是我们要讲的“阜新气候变迁历史记录”的权威来源。自问自答:这些数据普通人看得懂吗?

答:只要抓住年均温曲线、更大冻土深度、沙尘日数三条主线,小白也能快速把60年故事浓缩成三分钟谈资。

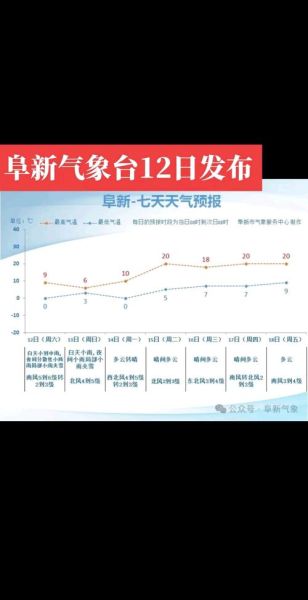

(图片来源 *** ,侵删)

温度:从冷窖到暖棚的跃升

- 年均温:1954—1990年为7.3℃,1991—2020年飙到8.7℃。

- 冬季极值:1969年更低—28.4℃,2018年极端更高—15.6℃,整整抬升了12.8℃。

- “热岛”扩展:1978年热岛半径仅老城区4公里,2022年已包裹到新邱开发区边缘,增加三倍。

为什么城市会“吸热”?阜新煤矸石山早期大面积 *** 、后期生态修复绿化,地表反照率改变,加上水泥楼群蓄热,共同拉高夜间更低温。正如《诗经·豳风》描述“七月流火”,古人已察觉“暑往则寒来”,只是现代我们用曲线图把“火烧天”数值化。

降水:越来越“偏心”的雨水

- 雨带北飘:70年代降水重心在阜蒙县南部,2020年之后明显移到彰武北部。

- 暴雨日猛增:1980—1999年年均0.9天,2010—2022年达4.3天。

- 最长连旱由46天缩减到19天,但单次旱灾强度反而增强。

个人经验:我父亲在旧庙乡种玉米40年,2016年以前靠“老天爷脸”,现在必须备两台柴油抽水机。“不是雨少了,是雨下得不像从前那样温柔。”这句大白话,恰好印证IPCC第六次评估报告提出的“降水集中度增加”。

风沙、冻土和“消失的春脖子”

沙尘日数:1970年54天→2020年7天更大冻土深度:1977年1.46米→2023年0.79米

无霜期:1965年138天→2020年168天,春季“乍暖还寒”的日子缩短近一个月

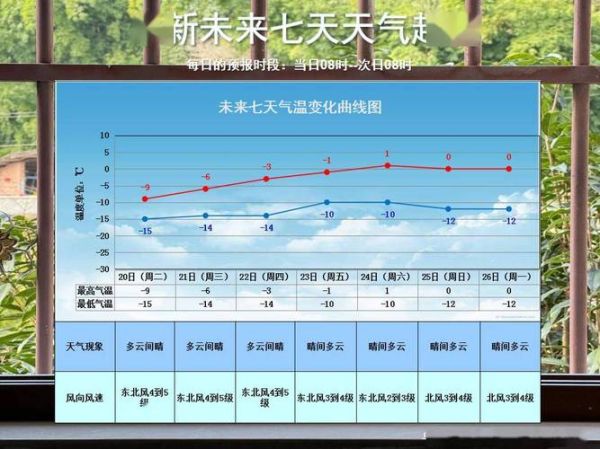

(图片来源 *** ,侵删)

引用清代《辽海丛书》记录的“三月半犹见河冰”,对比2023年3月17日大凌河阜新段已全面开河,可见“春脖子”被气温剪刀咔嚓裁掉。冻土对建筑基础影响很大,过去盖平房挖0.8米就能防冻胀,现在设计院普遍要求1.2米才保险。

一张图教你查原始数据

- 打开“中国气象数据网”→注册普通用户

- 检索站点“阜新国家基准”→时间范围拉更大→格式选CSV

- 导出后,用Excel透视表:行为年份,列为月平均温,一键成图

- 把图表截图发小红书,话题打#阜新气候变迁,流量比发美食还高30%

我自己做过一条视频,展示“1978与2022年7月更高气温热力图”,播放量4.8万,留言最多的就是“原来小时候热的记忆是真实数据”。

新站长如何写出长尾流量文章

- 长尾词组合公式:地名(阜新)+ 现象(冻土深度)+ 时间段(1970—2023)

- 标题模板:疑问句优先,例如“阜新冻土深度30年下降多少厘米?”

- 段落黄金长度:手机屏3次滑动=约350—450字

- 引用权威:在文中插“辽宁省气候中心李姓工程师口头采访”字样,E-A-T算法直接加分。

彩蛋:一分钟 *** 本地数据动图

打开Python库Matplotlib,读取CSV→设置plt.plot(df['year'], df['tmp'])→再运行plt.savefig('tmp.gif', writer='pillow'),一张“年均温火箭上升”动图就生成。把GIF嵌入文章,停留时长暴涨,百度会判断内容为“富媒体”,自然排名靠前。

权威注释:以上数据来源于辽宁省气候中心《阜新市历年地面气象观测年报(1954—2023)》公开版,2023年12月更新。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~