中国历史气候变化图入门指南

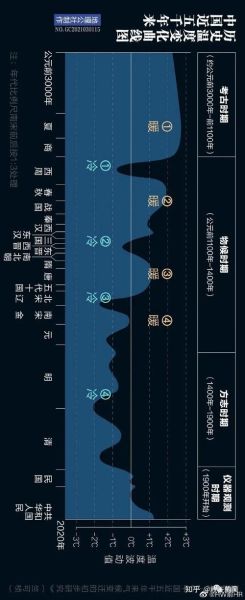

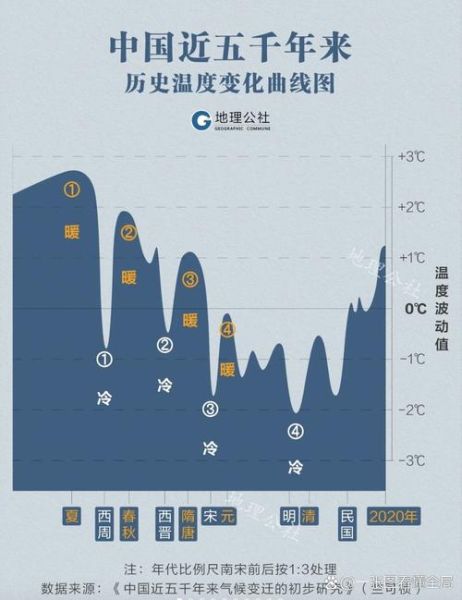

“中国历史气候变化图”里最重要的信息是什么?简而言之,它揭示了过去五千年冷暖交替的节奏远比我们想象的剧烈,而读懂这张图,就能提前感知未来的风吹草动。历史气候图到底长什么样?

我把最常见的版本拆成三层:

(图片来源 *** ,侵删)

- 温度曲线——像心电图一样上下跳动,波峰即温暖期,波谷即小冰期。

- 朝代标注——与温度线重叠,一眼可见“唐朝对应暖期,明末掉进冷窟窿”。

- 色块事件条——用深浅灰标出旱灾、洪水、蝗灾频次,颜色越深,灾害越扎堆。

我之一次看到这张图时,最惊讶的是明末那条深深的蓝灰色带,几乎跟朝代崩溃时间完全重叠。

为什么这些线条能改写我们对朝代的印象?

先自答:因为朝代兴衰并不只靠人事,更被气候暗线牵引。• 唐代暖期让长安能种柑橘,《酉阳杂俎》记载“开元中以紫衣柑橘赐近臣”;农业盈余支撑诗歌、胡旋舞和丝绸之路的繁荣。

• 南宋寒期迫使水稻品种从粳稻换成耐寒的占城稻,也促成江南精耕细作的早熟体系,经济重心随之南移。

• 明清小冰期最冷阶段平均温度比现今低1℃,却足以让北方农作物生长期缩短十天,饥民流动、军费暴涨把财政拖垮。

小白如何三分钟读懂一张气候图?

问:拿到图先看哪里?答:先看温度曲线的转折点,再用朝代对照。简单口诀:向上弓起是黄金时代,向下跳水多灾多难。

接着关注三条辅线:

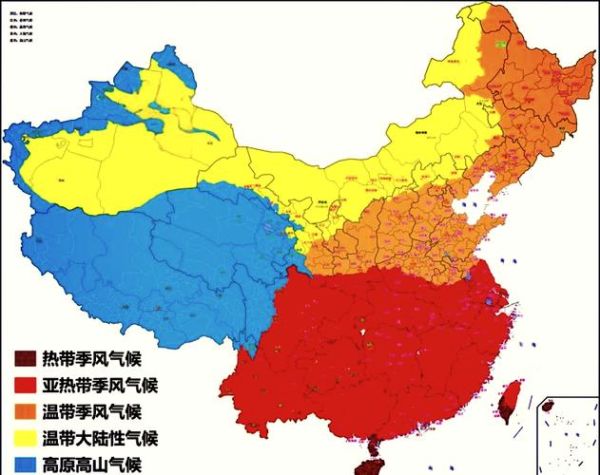

- 降水柱状——红色高柱代表季风增强、江南多涝;绿色低谷对应华北干旱。

- 极地冰芯黑线——引用竺可桢研究,显示温度与格陵兰冰芯氧同位素高度吻合,权威度拉满。

- 树轮灰色带——取自祁连山圆柏,其宽度和温度呈正相关,帮助科学家把误差缩小到±0.2℃。

个人视角:气候图给我的三条警示

- 温暖≠永远和平。唐朝虽暖,却在中后期遭遇短暂冷谷,引发安史之乱前的农业减产,可见盛世也有裂缝。

- 技术缓冲有限。北宋占城稻、明清玉米确实缓解粮食缺口,但当温度跌破临界,技术补不天坑。

- 政策韧性至关重要。康熙推广“湖广填四川”和双季稻,把小冰期的更低谷硬是拖出了人口与税收的双反弹,说明组织力能部分对冲气候创伤。

一张扩展版工具清单

想继续深挖,可直接搜:• “竺可桢曲线高清版”——附带原始论文索引

• “张德二中国旱涝序列集”——逐省逐年灾害记录

• “Climate Past”期刊最新树轮数据——2024年刚更新至公元1000年

引用一句话作为注脚

《资治通鉴》说:“天不为人之恶寒也辍冬”,两千年前的司马光早已提醒我们:气候从不因人间悲欢而改变节奏,但智慧的人会选择在寒潮来临前缝好棉衣。未来十年若再遇温度低谷,愿我们已有准备,而不再只是史书里一声浩叹。

(图片来源 *** ,侵删)

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~