历史气候变迁对中国的影响有哪些

气候不是背景,它是历史的主角之一。黄河改道、王朝更迭、人口迁移,都在冷暖干湿的节奏里被悄悄“指挥”。以下用提问的方式拆解,初学者也能秒懂。为什么要关心古代温度?

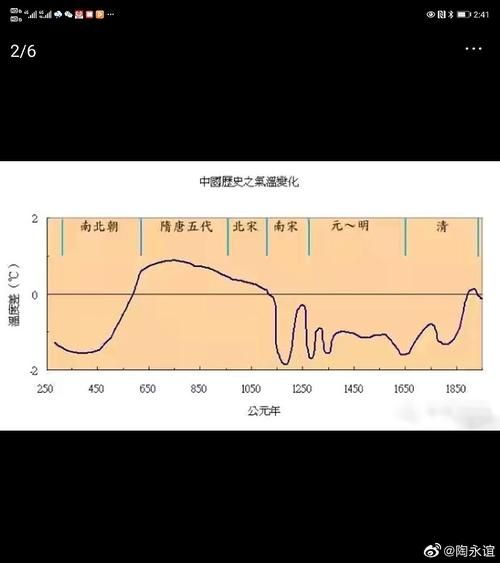

(图片来源 *** ,侵删)

- 竺可桢曲线告诉我:商周比现在暖,唐比宋暖,每下降℃,农耕北界就收缩200里。

- 读《诗经》里的梅:黄河流域曾可种梅,今日仅限长江,说明汉代以前更暖。

气候寒暖怎样决定王朝兴衰?

提问:明朝是被李自成推翻的吗?自答:从“明朝小冰期”账本看,崇祯年间华北年均温比今天低5℃,连年饥荒才是导火索。粮食减产30%,流民遍地,王朝 *** 。

冷=减产=税源萎缩=军费紧张=边患压垮帝国,这条逻辑链,几乎出现在汉末、唐末、明末三个节点。

人口迁移的路线写着天气命令

提问:客家人为什么到岭南?自答:唐末—南宋降温,江淮稻麦失收,北方人南迁路线与等温线完全吻合,江西、福建山地梯田成为新粮仓。

《中国移民史》统计:北宋至南宋南迁人口超500万,几乎由气候推动,而非单纯战乱。

水利工程的兴建与气候干湿

提问:为何郑国渠、都江堰、大运河都出现在变冷期?自答:气温下降,季风减弱,降雨北退;农业要生存,只能靠工程补水。

• 郑国渠:战国冷事件,关中旱,秦王引水“疲秦”变“强秦”。

• 都江堰:秦昭王冷期,蜀守李冰“顺势”治水,成都平原始称天府。

• 大运河:隋唐温度下跌,长江粮调黄河,帝国生命线诞生。

今天的我们能从古气候学到什么?

提问:若再度进入小冰期,中国会怎样?自答:

- 东北粮食产量或大幅下滑,黄淮海平原需重估“南水北调”弹性。

- 极端干旱带北移,新疆绿洲农牧矛盾升温。

- 《中国国家地理》最新模型:每降温℃,人均耕地阈值减少20%,“粮食-能源-水”三维脆弱性同步拉升。

给初学者的三条书单

• 入门:竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》• 进阶:葛全胜《中国历史气候变化》

• 脑洞:加布里埃尔·沃克《天气改变历史》

引用司马迁《史记·货殖列传》:“旱则资舟,水则资车,物之理也。”气候从来不是突发事故,而是资源配置的根本坐标。

(图片来源 *** ,侵删)

| 时期 | 年均温变化(℃) | 史书记录关键词 |

|---|---|---|

| 隋唐暖期 | +1.0 | 关中可种柑、长安无雪 |

| 明末小冰期 | −1.5 | 太湖结冰三尺、漕运阻塞 |

| 道光寒潮 | −1.7 | 长江封冻一月、云南饥荒 |

个人观察:把气候当“暗线”读历史,你会发现

• 岳飞北伐的窗口期,其实是公元1130年代短暂回暖;• 清代“湖广铁路”的规划,避开了大别山多雨区,是工程师对冷期湿润带的预判;

• 当代“一带一路”新疆节点,与过去一千年干旱带的西移重叠,历史与地理在悄悄呼应。

(图片来源 *** ,侵删)

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~