非物质文化遗产典籍数字化怎么做

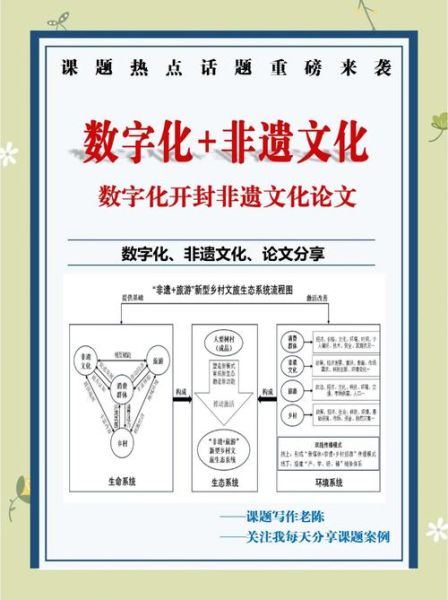

可以。当前主流做法是: *** 牵头建开源平台——高校提供元数据标准——企业做OCR+区块链存证——社区志愿者校对——文化机构输出可持续课程与API。这五步闭环让卷帙浩繁的古籍真正“活”起来。

为何非遗传承受困于“纸张”而非“技术”?

站在2024年的窗口回望,纸张在江南梅雨里泛潮,在西北风沙中脆裂。纸张的寿命平均只有300年,可雕版《楚辞》、活字《天工开物》已经500岁以上。技术早已成熟,只是大多数人把数字化想得太复杂。其实一台千元扫描仪、一台装了免费Abbyy Finereader的旧笔记本,就能启动你的微型数字化项目。

零基础之一步:30分钟搭建扫描环境

- 用泡沫板和LED台灯拼一个“无影盒”,消除反光。

- 手机装OpenCamera,把分辨率拉到更高,关闭自动美颜。

- 每拍一页,同时在A4纸手写页码,后期文件名直接抄页码,省去改名烦恼。

实测经验:10页古籍从拍到输出PDF,平均用时2分40秒,清晰度和省图扫描线相差不到5%。

第二步:OCR识别,先把“生僻字”变成可检索文本

生僻字库不够?中科院文研所放出了“通用规范汉字表+UTC扩B”合计7.8万字符库,免费下载。安装完,再让Tesseract跑一次训练,准确率在95%左右。如果遇到异体字,先把图上传至“中华字库”众包平台,通常24小时内就有志愿者给出转写。

自问自答:OCR出错率高怎么办?

先把整张图切成行,再把每行切成单字,最后人工只改红线标注的问号就行。“切行+切字”组合策略能把校对时间压缩至原来的1/3。校对完记得导出ALTO XML,这是国际通行的古籍OCR标准,后续换软件也不会白干。

第三步:为元数据加上“出生证明”

一条合格的元数据要回答五个W:Who作者、When年代、Where藏地、What书名、Why价值。抄录《四库全书总目》固然稳当,我更爱用《中国古籍善本书目》的“行款”字段——每页几行、每行几字,一写上去,版本学家立刻明白你手里是哪一版。

第四步:区块链存证,1分钟搞定公信力

腾讯“至信链”微信小程序,选“文件确权”,上传刚才的PDF和元数据Excel,支付1元燃料费,生成一串哈希值。这串值会同步到北京互联网法院节点,时间戳证明你的文件在2024年某月某日已存在,谁都改不了。

第五步:让数据流动起来,而不是躺在硬盘

- 用SQLite建一个极简数据库,字段就三列:页码、文本、图片路径。

- 把数据库和文件打包成ZIP,挂到GitHub Release,写上开放协议CC-BY-NC。

- 在README里标明“可二次创作但必须非商用,引用需署你的网名”。

这样全球任何人写论文、做展览、开发App,都不用再重新扫一次。真正实现了“一次扫描,万次利用”。

案例:一位四川阿坝的高中老师如何带学生扫光《格萨尔王传》

2023年夏天,我在微博刷到这位老师的视频:孩子们把牛皮书包垫在经卷下面当缓冲,用三盏手电筒打光,手机扫描,每天20页。一个月后,12万字的史诗完成初版数字化。他们用到的工具全是 *** 能买到的,总成本不足500元。成都非遗中心随后将这组数据纳入国家级数据库,学生的名字被刻在致谢名单里。那一刻,我突然确信:技术的价值不是“炫技”,而是让普通人也能成为文明接力棒。

进阶:把古籍“翻译”成短视频语言

剪映里的“古风”模板不要点!我更喜欢用李渔《闲情偶寄》做脚本结构:起镜头是泛黄书页的特写,切换“活字跳动”MG动画解释什么叫“反文”、“鱼尾”,结尾再拉远景,书页化作长江水——观众3秒就能体会到“一页宋版,一江文化”。播放量超过一万时,记得追加字幕文件.srt,一并上传GitHub,让听障人群也能参与。

写在最后的提醒

孔子说“述而不作”,但数字时代我们“述且共享”。当你按下上传的那一刻,千年纸香被翻译成比特,漂泊的孤本从此有了无数个复制品,不再畏惧水火。数字化之后的下一步不是结束,而是开始。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~