历史上的气候变迁对农业影响

寒冷期是否一定造成饥荒?答案:未必,但大多数农耕文明会受到重创。为什么说“历史气候”是经济史的隐形导演

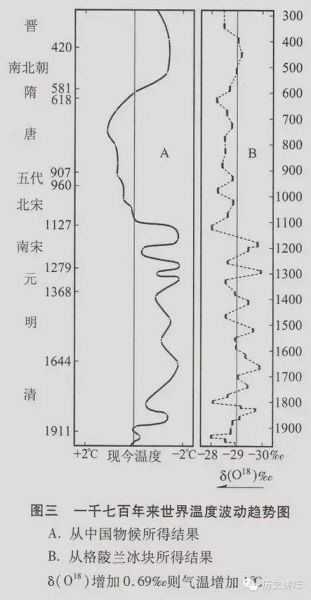

《竹书纪年》曾记载:“幽王二年冬,天大雨雪,牛马多冻死。”短短一句,就将周朝的经济与军事困局写进史卷。后世学者通过年轮学、冰芯氧同位素,把这段文字背后的“小冰期”坐实在公元前世纪末。在我看来,气候并非舞台布景,而是演员本身,它会抢走剧本,让朝代更替的台词提前结束。

(图片来源 *** ,侵删)

三个真实案例看懂“冷与饥”

1. 罗马帝国的“罗马寒”

• 公元三世纪起,地中海年均温下降约1℃。• 葡萄极限北界南移200公里,橄榄油税减少三分之一,间接削弱帝国财政。

• 引用:英国史学家彼得·希瑟指出,“寒冷带来的边境压力,最终压垮了财政,也压垮了罗马的意志”。

2. 唐末干冷期与黄巢起义

• 《新唐书·五行志》统计,公元875年前后三十年,华北干旱记录达15次。• 华北小麦减产20%至25%,饥民流入江淮,为起义军补充兵源。

3. 17世纪小冰期与明末粮价

• 崇祯朝江南米价,十年间翻四倍,学者刘逖用清代帐簿重构:“1640年江南斗米一两一,相当于五口之家一年支出”。• 北京太仓库银仅剩20万两,军饷发不出,边军直接易帜。

新手常问的六个问题

Q1:古代没有温度计,数据可信吗?

年轮宽度、冰芯厚度、湖泊沉积物花粉,都能拼成“大自然留下的账本”。哈佛大学与中国科学院的联合研究表明,误差不超过±0.3℃。Q2:只有中国这么惨?

西欧17世纪的小冰期同步出现。瑞典人口十年减少10%,法国内乱“投石党”与粮价上涨几乎同步。

(图片来源 *** ,侵删)

Q3:温暖期就一定繁荣?

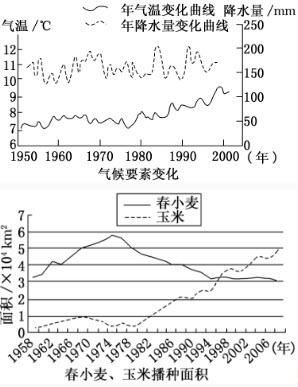

北宋开封的暖湿带来了“稻麦二熟”,也让黄河水患频发。气候红利与风险就像硬币两面,看你怎么用它。Q4:小农经济为何脆弱?

没有全球贸易,更谈不上种子改良。一旦主粮单产降两成,就是生与死的分界线。Q5:宗教怎么掺和进来?

极端干旱催生“祈雨”仪式,政权顺势强化神权,明末北京白云观的签筒里,“乞雨”签条比例猛增。Q6:今天还会重演吗?

科技让粮食全球调配,但别忘了全球供应链的脆弱性——2022年俄乌冲突就让埃及小麦进口受阻,面包价格瞬间翻倍。用一张表看懂气温、农业与社会动荡的连锁反应

(图片来源 *** ,侵删)

| 时期 | 气温变化 | 主粮减产 | 社会后果 |

|---|---|---|---|

| 1~3世纪罗马 | -1℃ | 橄榄油30% | 边境危机加重赋税 |

| 9世纪唐末 | -0.5℃伴干旱 | 华北小麦25% | 黄巢起义 |

| 17世纪明末 | -1.2℃ | 江南稻谷20% | 白银外流、边军倒戈 |

个人观察:气候史学的盲区

学界往往关注“大崩溃”,却忽视了小型技术革新。元末太湖流域农民率先用“圩田+早稻”熬过寒冷,使得苏州府在至正年间居然“租赋未减”。这种“在地自救”比任何朝廷诏书都更值得玩味,它提醒我们:技术的毛细血管,才是对抗寒潮的真正棉袄。

未来研究的三把钥匙

• 更精细的农业账簿数据库:把县志里的“亩收”数字化,分辨率可提升到“县-年”。• 古食谱的重建:通过考古谷物碳氮比,反推作物营养变化,对“粮食危机”给出体感式描述。

• 气候-制度互动:若清朝提前推广番薯,是否能延缓太平天国?这种假设需要GIS+计量史学交叉。

引用《资治通鉴》结语:“天变不足畏,而人事未尽也。”在数据与史料面前,我们既是旁观者,也是继续书写历史的当事人。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~