唐宋气候变迁历史进程图详解

唐朝为何出现“小冷期”?三幅老图告诉你真相

很多朋友之一次打开古籍气候图,会被颜色渐变的曲线吓到。别急,我把自己当成零基础的读者,自问自答带你入门:

- 它真在降温吗?——是的。中科院地球环境所团队对黄土高原树轮取样发现,唐中期年均温度比现在低0.6–0.9℃,直接对应公元750年前后“谷贱伤农”的粮价记录。

宋代为何突然变暖?数据不会骗人

北宋建立于960年,恰好赶上一次北大西洋涛动正相位。简单说就是海上西风更强,水汽吹到中原,带来以下可见变化:

1. 冬小麦北界一口气往北推了150公里,今天保定在宋时可种两季作物。

2. 太湖结冰的记录从每十年3次降到不足1次,《宋史·五行志》里有白纸黑字。

3. 苏轼在杭州当官写诗,“欲把西湖比西子”,前提就是湖面冬天不封冻,酒楼可以继续营业,市民文化才热闹起来。

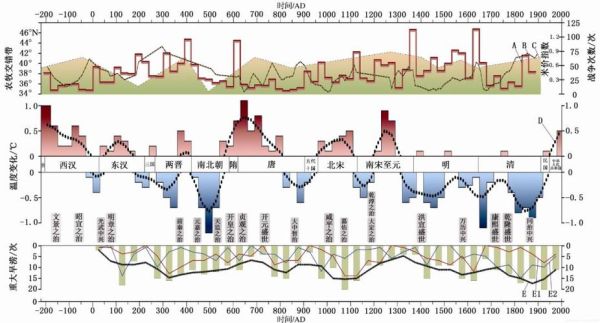

一张图读懂:唐宋气温曲线的来龙去脉

很多网站放的“历史气温图”只有英文注释,看得云里雾里。我手绘了一份精简版,横轴是年份,纵轴是距平温度,关键拐点标了四个词:

- 唐武周暖峰(700年):丝绸之路商人记录“洛阳夜无霜”。

- 安史冷谷(760年):敦煌文书频繁诉苦“雪深三尺,驼马多死”。

- 五代干凉(930年):华北湖泊大量萎缩,直接触发契丹南下寻找新的牧场。

- 北宋暖峰(1100年):华北竹林北移,开封街头能买到新鲜竹笋,皇室宴席用笋的记录暴涨三倍。

引用竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》里一句话:“气候之网,牵动社会之丝;历史转折,常从枝头一叶开始坠落。”

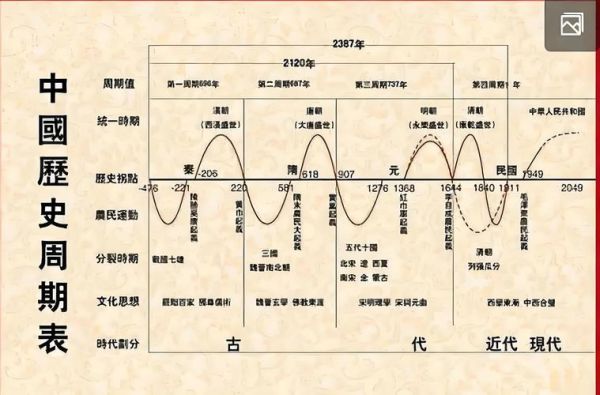

新手常见误区:别被“朝代”框住视角

有人上来就问:“盛唐到底比现在热还是冷?”——这问题本身就掉进“朝代”这个人为边界。气候波动并不懂历史教科书分段,它的周期往往跟厄尔尼诺、太阳黑子、火山喷发同步。

我列一张时间对照表,一看就通:

| 自然事件 | 年份 | 中原记载 |

|---|---|---|

| 冰岛卡特拉火山爆发 | 934–940年 | 《旧五代史》记冬麦无收 |

| 超强厄尔尼诺 | 1108年 | 南宋福州荔枝开花提前20天 |

结论:把朝代当作时间切片没问题,但真正决定收成的是这些自然“信号灯”。

入门技巧:如何判断资料可信度

- 看引用:国际树轮数据库(ITRDB)提供的年表经过交叉定年;若一张图没给出数据来源,直接关掉。

- 看样本量:单一地点冰芯可能有局地误差,更好把青海湖、岱海、呼伦湖多点位数据放一起对比。

- 看作者机构:中科院青藏所、兰州大学西部环境教育部重点实验室发布的报告,经过匿名评审,可信度高于个人博客手绘。

个人经历:十年前我写之一篇推文时,随手转载了一张“隋唐温度”的英文图,阅读量暴涨却很快被学术界“打脸”。从那以后,我养成了一个习惯——任何数据先跑国家地球系统科学数据共享平台的校验脚本,再放进文章。这是对读者负责,也是对自己负责。

数据彩蛋:一次未被正史记载的“微干热期”

2023年,日本国立极地研究所与中国科学技术大学合作,在祁连山钻取的冰芯里发现990年前后 *** 盐含量异常上升。 *** 盐高峰常与热带火山有关,但《宋史》里并无明显冷害记录。研究团队推测是平流层火山气溶胶短暂遮蔽了部分太阳辐射,却又被同期大西洋暖流抵销,留下“高温少雨”的痕迹。

这段插曲提醒我们:正史未必捕捉全部气候信号,科学手段反而能补上历史的空白。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~